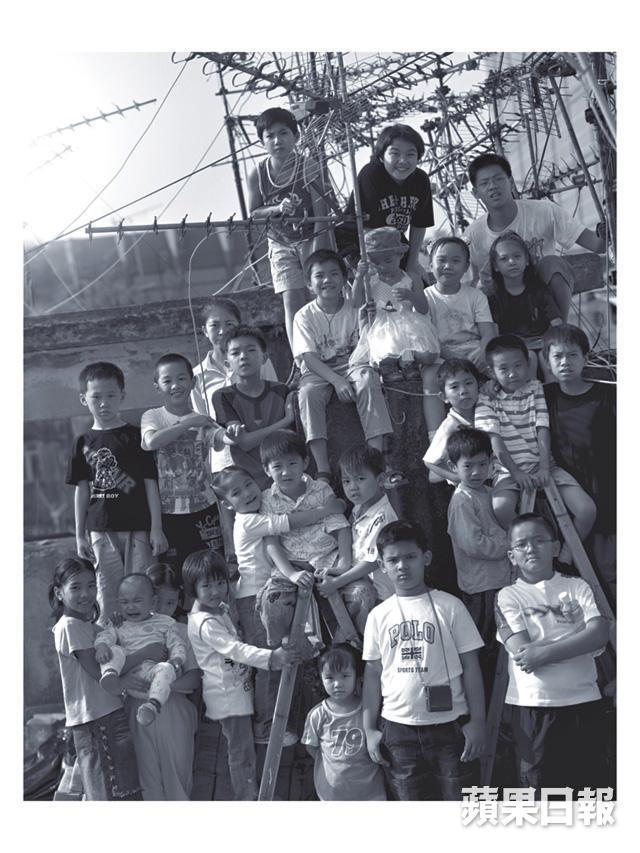

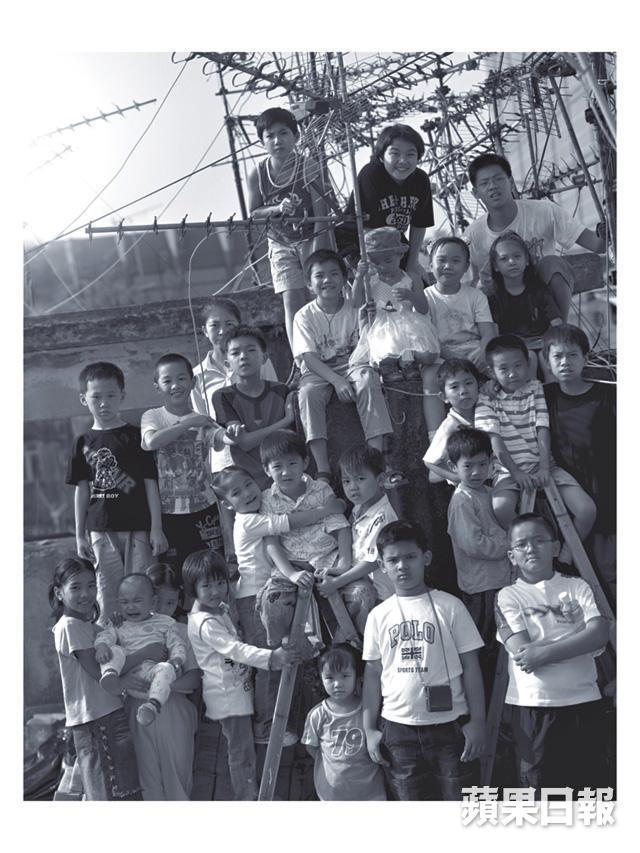

十年前,香港社區組織協會出版《寶貝》一書,記錄二十九位貧童的狹縫生活,引發社會關注跨代貧窮。十年後,年輕人成為焦點,社協逢時出版《寶貝2》。翻開貧童生活記錄,《寶貝2》的每一頁溫情,也就是一頁頁的控訴。

《寶貝》這本由畢馬威會計師事務所合夥人麥嘉軒,亦即張國榮外甥女牽頭出版的攝影集,記錄了緊閉窗戶背後的漣漪與疏影。十年寒窗,今天《寶貝2》取其中十六位貧童的家庭故事,延伸記錄,寫下對照記。

問作者、社協幹事施麗珊,貧童十年,「上流」了麼?她說沒有,「貧童整體數字跌,但貧窮率沒大改變,你看書中的貧童,十年後賺到三餐,卻難言脫貧,料再多十年,也未到中產。」他們平均月薪只得一萬元,「唯一有望脫貧的只有今年二十五歲的李麗華,八級鋼琴,大學畢業,正在考飛機師。

靠獅子山精神不可能脫貧

《寶貝2》比上一本書更重視探討家庭生活,所以今回貧童父母亦粉墨登場,寫下感言,「貧童大都缺乏家庭照,所以安排了攝影師,替他們逐家拍攝全家幅,除了李麗華因出國沒拍到,其他都拍了。」

十年後,貧童如何看待自己?有人不再視劉德華為偶像,有人則現實起來,想追夢,卻多了份世故;雖然上公屋了,生活改善,但有人已不相信知識可以改變命運,認為讀書只是社會要求。書中,有貧童中四輟學整餅,有貧童想做設計師,卻舉步維艱,《寶貝2》揭示的,是每一片年輕而不自由的天空。

上流,到底要靠獅子山精神?她說:「政府要明白,單靠獅子山精神,根本不可能脫貧。」但基層身無長物,對「死做爛做做出頭」的想法,有時候只得相信。

施:梁振英忽略兒童發展

可惜,偏偏政府沒有「貧童」視野,「董建華時代講過跨代貧窮後,到曾蔭權時已沒講,梁振英則講得少,他並不是太『兒童角度』,要整體扶貧,卻忽略兒童及青少年的個別發展。」對於跨代貧窮,共犯的我們又會改變嗎?教育資助、職業培訓政策,都要全盤改革,你會起來抗爭嗎?

最悲莫道是,即使有《寶貝》一書,社會的焦點也相當有限,問她同類基層書好賣嗎?她說,《寶貝》印三千本,賣十年仍有貨,今天愛讀基層書的人越來越少,「畢竟作者不是名人,只是普通市民,出版一本書已經好難。」《寶貝2》一印三千本,下一個十年,將要開始,兒童的腳步,又將踏向何方?

記者:童 傑

攝影:黎劍華