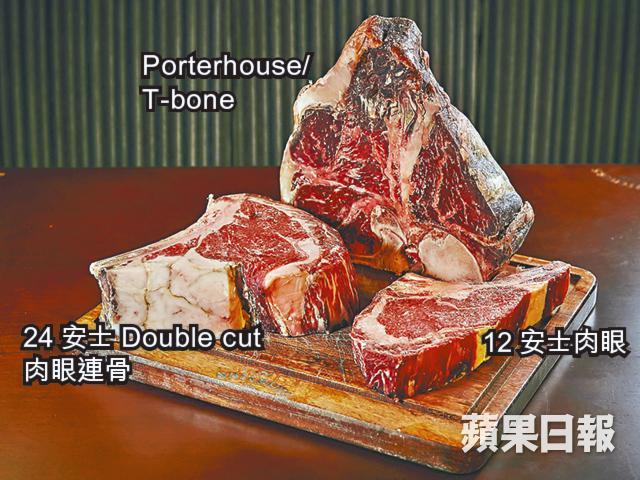

當見到面前這塊重三十安士、如蝴蝶合起翅膀般的T骨扒,大家都看呆了。當各人正議論紛紛,怎可能以一人之力將之幹掉之際,同桌一位女生已手起刀落,然後一片粉紅色的肉嫩牛扒已放在我的碟上,忍不住放入口,那濃厚的肉汁急不及待爆發,微微燒焦的表面令肉香四散,轉眼間,方才的巨扒已僅剩下一條巨骨。

見到鄰桌一人一客慢嘆這塊以乾式熟成了九十天的T骨扒,我,其實都好想encore,早知一開始就不扮淑女,說甚麼分甘同味了。

記者:李莉

攝影:潘志恆

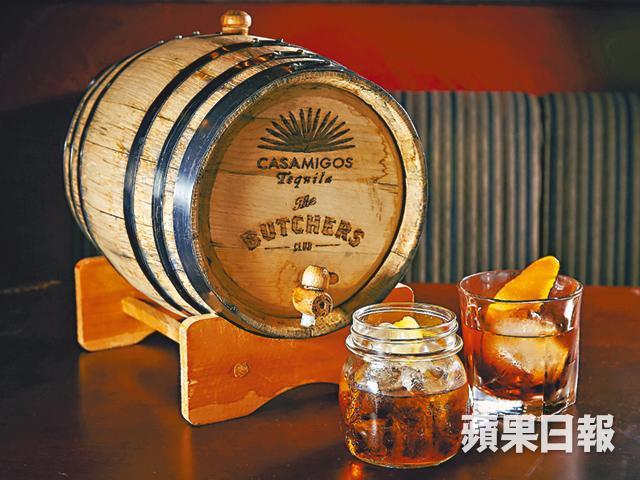

這塊乾式熟成(dry aged)的T骨扒,出自成名於香港仔田灣的The Butchers Club。本來以澳洲新南威爾斯的牛肉為主打,但去到T骨扒,始終還是情歸美國安格斯黑牛,「我們也只用美國北部的安格斯牛扒,因為體形夠大,就算經九十天至一百天的dry aged,牛扒流失了百分之二十的水份,扒相仍然夠照。」行政總廚Aarik Persaud說T骨扒一定要夠肥膏,所以不能用草飼的牛,草飼牛運動量大,肉質較粗,像T骨這種位置沒有足夠油脂,就是在dry aged後仍然會嚡口,所以才揀選穀飼的美國牛,看中的就是啖啖肥肉。肥肉在乾式熟成的過程裏會收乾部份油脂,筋膜亦會切斷,到九十至一百天後,肉質剩下的就是柔軟,而牛肉的味道亦特別集中和有層次。

穀飼牛 肉味多層次

看似巨型的T骨扒,要吃其真味,Aarik建議只燒至三成熟(medium rare),「此時肉質呈粉紅色,特別鮮嫩。」Aarik說這牛扒其實不下任何調味都已肉味十足,但放入攝氏五百度高溫的燒爐前,還是會下少許海鹽和黑椒,讓吃下時有淡淡鹹味,由於上枱前還會放在熱石上緩緩冷卻,讓其肌肉放鬆,因此更不應該烤過熟,否則吃下時就肉汁全失。

當然,怕肥膩的人更期待這兒的肉眼扒。

The Butchers Club由兩年前開業以來,一直都以澳洲新南威爾斯牛肉作主要牛肉供應,「我們花了很長時間才找到現在合作的農場。」Aarik解釋喜歡澳洲牛,因為現在合作的這間農場為了達到合乎心目中的牛肉質感,會先以青青芳草餵飼牛隻約三年,等肌肉慢慢發展,到最後的一百五十天才會以穀物飼養,增加脂肪比例之餘,亦希望牛肉有更多不同的味道,肉汁也更豐盈。事實也只有穀飼牛才適合乾式熟成,「沒有足夠脂肪,dry aged後便如木柴一樣,只得乾,沒有肉汁了。」Aarik笑笑說。

這兒的澳洲新南威爾斯肉眼,一般會經過四十至四十五天的風乾熟成,讓其所含的蛋白質軟化肉質本身的組織,當中百分之十至十五水份亦會自然流失,此際外層變乾,味道層次豐富。

炸薯條 陣陣鴨油香

新店改名Steak Frites by The Butchers Club ,就是打正現在最流行的牛扒薯條的旗號。所以牛扒以外,薯條同樣是主角。這兒將美國薯仔切成粗條狀,然後以來自法國的鴨油炸至香脆,吃下陣陣鴨油香,可惜每次只得六至八條,真的太吊胃口。

為了搞搞新意思,餐廳還特設了QR Code讓客人讀取神秘餐單,包括風乾九十日的美國USDA Prime安格斯Porterhouse牛扒、Dry Aged Beef製成的三文治與漢堡包、Nova Scotia龍蝦尾、手釣澳洲珊瑚鱒魚等等,一方面令不吃牛的客人多幾個選擇,另一方面令大家有新鮮感,希望每次到來都有驚喜。

草飼和穀飼

口感肥滋滋、油花分佈均勻的,就要選穀飼牛。所謂穀飼牛,多數屬於圈養型,從小就被關在飼養場內,沒有運動,加上以粟米、小麥,以及大量高濃縮蛋白來餵食,牛肉中的脂肪含量自然快速增長,肉質一定肥美。

如果喜歡肉味濃厚,少肥肉的,就非草飼牛莫屬。草飼者,當然就是活在藍天下,奔走於大草原,每天以芬芳青草來填飽牛牛的四個胃,因為天天行草原,運動量自然大,肉就自然瘦,幾乎沒有脂肪,只留下濃香肉味。

Steak Frites by The Butchers Club

中環士丹頓街52至56號地下