私人擁有的公共空間(Privately Owned Public Space,簡稱POPs)一個充滿矛盾的名詞,存在於城市最鮮為人知的角落,香港現有近400個POPs;而最早發明POPs的紐約市,現在如何擺脫空間霸權,把空間歸還人民呢?

POPs原意是在石屎森林中,增加休憩地方,現實中卻變成城市的屏障。1961年「紐約都市區域劃分決議」允許私人發展商發展及管理廣場或公園,換取地積比及可發展面積。當時的建築師Richard Roth說,「POPs目的是防礙不受歡迎的人打擾我們西裝筆挺的租戶」。

《The Beach Beneath the Streets: Contesting New York City's Public Spaces》一書講到紐約公共空間的演化。1961至1975年是由私人廣場屏蔽城市的年代,如果你不是該物業的員工,會被禁止進入附近的公共空間;1975年至2000年則進入了篩選使用者的年代,目的是吸引有能力的消費者留在商場消費,保安理由只是一個手段。這種篩選十分成功,大部分私人建築已經不再需要阻隔外來人,因為政府為市中心營造了一群富裕的人。

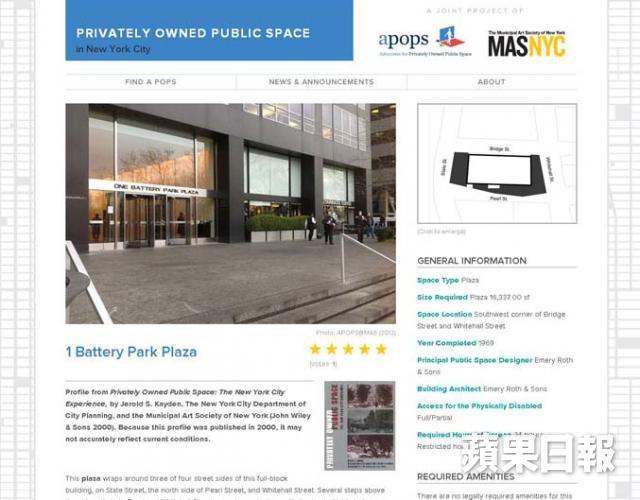

不過與此同時,70年代的建築師和學者開始倡議空間營造(Place making)的概念,指出城市空間不是為車和商場而發展,而是為了建設更好的社交環境,影響深遠,政府的房屋政策也採納這概念。現時紐約有525個公共空間為私人擁有。POPs不再如從前般閒人免進,規劃局製作POPs地圖供市民查閱,也有民間團體監察使用情況。

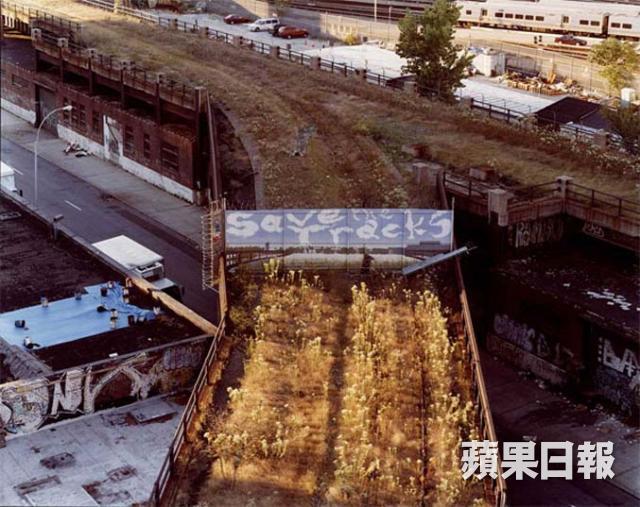

那公營的公共空間又如何呢?曼哈頓巴特里公園及高架公園,分別由廢工地和廢天橋翻新而成,簡單輕巧的桌椅,已經營造一個消閒空間。前紐約市規劃局局長Amanda Burden將紐約市重新分區,增加密度,容納更多人口,九成新建設離地鐵站只有10分鐘,但同時保證市民生活水平不會降低,這才是由人出發的規劃。

延伸閱讀:

民間監察POPs網頁: http://apops.mas.org/

TEDxTaipei 「公共空間完美打造紐約魅力!」

http://tedxtaipei.com/2014/05/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work/