又見董伯陰霾不散講廿三條立法是遲早的事,等於人人總會死,只是你先定我先。人類懼怕死亡,因為怕失去金錢、名譽、地位,權力,年華老去,就在緬懷光輝,床笫間已不舉,還想雄風再臨。生與死之間,我們從來只得個怕,根本沒了解死亡。

精神分析學家佛洛依德說生、死、愛和性乃支配人的思想、感情和行為,在他讀書的地方奧地利維也納,近百年來著名藝術家都依這四大方向創作。在民間,還出現避孕、墮胎、解剖和葬禮博物館,透明公開探求死亡真相,才明白生命重要性,在生時甚麼該做,甚麼不該做。

記者、攝影:梁佩芬

灰雲密佈的下午,在奧地利維也納市中心登上電車,十七、八個站後,螢光幕顯示“Zentralfriedhof”,即歐洲最大的墳場,以為好多人來遊覽,怎知,只見人名不見人。終於找到234號,推門不動,大膽按鈴,沒聲沒響沒回應,突然有人拍我膊頭:「對不起,門口在地下。」對於活生生的人,明確指示非常重要。隨她而行,轉個彎,拾級而下,正是維也納新開的葬禮博物館(Bestattungsmuseum)。

生前選靈堂音樂 「歌詞有意思」

早於六十年代,維也納是世界第一個地方開設葬禮博物館,舊的關了多年,到去年十二月上旬才有新一間,開在墳場裏,環境氣氛較適合。到訪時剛開了十日,需先預約。展廳全是黑色,用上不同布料呈次層次,並用上冷艷白光照射展品,而參觀者行的地方則用溫暖黃光,以示兩者之別。導覽員Mrs. Bock有份籌辦博物館,考慮展出各地儀式,發現華人比較忌諱,她問原因。該怎答呢?「中國人怕談生死,小孩不知自己怎來,大人驚死亡。」

奧地利乃傳統天主教國家,九成人是教徒,相信人生是一個體驗過程,死後得到永生,回歸主懷抱,從不怕面對,好多人都會先準備葬禮儀式,決定「屆時」穿哪套衫、陪葬物、棺材模式、靈車大小,甚至選擇在靈堂上播哪首歌。博物館設有「試聽角」,「曾有一對老夫婦來參觀,丈夫聽了許久,揀了多首歌於葬禮時播放,因歌詞好有意思。」我說在香港多是道教葬禮,莫說死前不能揀歌,後人都無權叫道士唱甚麼歌,遑論欣賞歌詞內容。博物館新開之初,好多大學生組團參觀,「葬禮是一個儀式,代表進入另一度人生,更清楚在生時該做甚麼,不該做甚麼。」館內主要展出用具,如金光閃閃神杖、旗幡和死者服飾,遺孀必定戴黑色帽,夾有一條長及腳黑頭紗,人人都認到。

我們跟着一條路順序而行,看到手繪死亡證、邀請柬、棺材、靈車等實物和短片。今天,維也納人仍用地葬,坑有十一米深,一米多闊,約兩米長。「墳場有大量土地,不會欠缺,是對人基本尊重。」又是文化差異時間,香港人死後安身龕位也難求,尊重何在?

Funeral

墮胎博物館 備受抨擊和騷擾

教宗方濟各曾公開表示希望天主教會寬容對待墮胎和避孕婦女,奧地利八十年代已通過合法墮胎法例,仍有不少團體反對。世界唯一墮胎和避孕博物館(Museum of Contraception and Abortion)亦在維也納,開了數年,備受批評和騷擾,主辦的婦科醫生知道,若不清楚何為避孕和墮胎真實情況,反而令更多嬰兒犧牲。她的理念,得到員工Elisabeth Parzer放棄高薪醫務公職加入博物館做指導員,最終去年得到歐洲最佳博物館大獎。博物館不大,在維也納火車西站附近一幢六層高大廈內一個八百平方呎單位,下午四時,全館是中學女生。「奧地利性行為法定年齡為十四歲,之前完全沒有性教育。」館內,沒有真人示範避孕和墮胎,全是圖片、工具和口述資料,雖沒實況,單看工具也心寒。先講避孕,在子宮環和避孕丸面世前,女人避孕是將一件好似洗碗用的海綿塞入陰道,用作吸收精液,放入去時會刮傷皮膚,亦時常失效,從而走入墮胎階段。遠在羅馬時代,已有墮胎記載,方法是女人生產後用刀插死孩子或掉落河沖走,根本是殺人。

科技日趨發達,慢慢演變今天模樣,但透過玻璃箱看到那個鉗是用來夾嬰兒手腳,那個是鎚是用來夾爆其頭,齋聽幻想畫面,背後不禁有道涼氣,女生們聽到無不大叫或低頭。我們不能杜絕墮胎,不少婦女仍需此道,需讓人認識不因貪一時之快而犠牲人命,墮胎和避孕是相輔相成。奇怪是,參加者九成是女生,應否是男人多加了解才不會將快樂築在別人痛苦身上呢?

Contraception and Abortion

解剖博物館 令人愛惜健康

我開始懷疑自己變態,今個維也納之旅,還走去看解剖博物館(Federal Pathologic-Anatomical Museum),在維也納大學內,前身是瘋人院,真係好啱我!一幢圓柱體建築物,外牆是啡色磚,一名穿醫生袍男子在門口迎接,正是經理Eduard Winter。大廈沒中央暖氣,沿着旋轉樓梯行上六樓參觀,都感覺一股寒氣,加上周圍牆壁髹上白色,燈色陰暗,還邊行邊介紹這是停屍房,那是解剖地方,這層放藥水,上一層是工具室,突然,清潔阿嬸在一扇門行出來,沒聲沒氣,面無血色,把我嚇個半死,可能平時都做得虧心事較多。行去經理辦公室那層,弧形走廊,掛滿患了天花個案標本,還有骨頭和浸了藥水的嬰孩。「我們主要跟大學醫學院合作,維也納是歐洲解剖學先驅,十七世紀初已有教導並有研究報告。」我還在書架上看到四百年前報告,他有時都要翻閱看病理。他舉例如天花,正是在世界不同解剖地方找到根治方法,從而絕種,可能終有天愛滋病都一樣。「好多人參觀後才知生病是這模樣,開始注意健康。」我見到患肺病的人個肺大過正常人五倍時,我都知要護肺,常做帶氧運動之餘,亦不應常常說廢話,故在此擱筆。

Pathologic-Anatomical

從佛洛依德說起

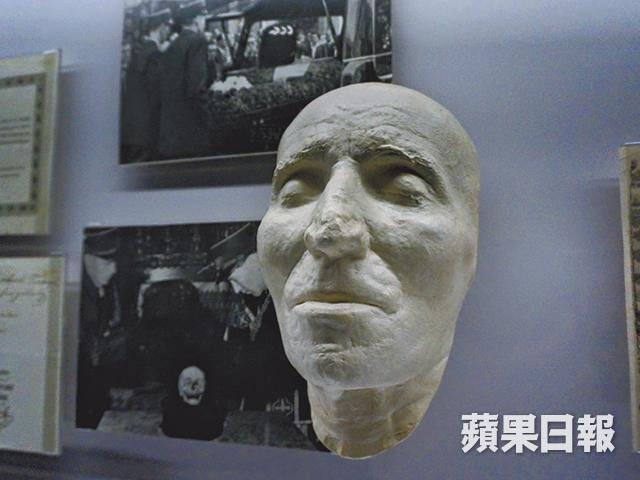

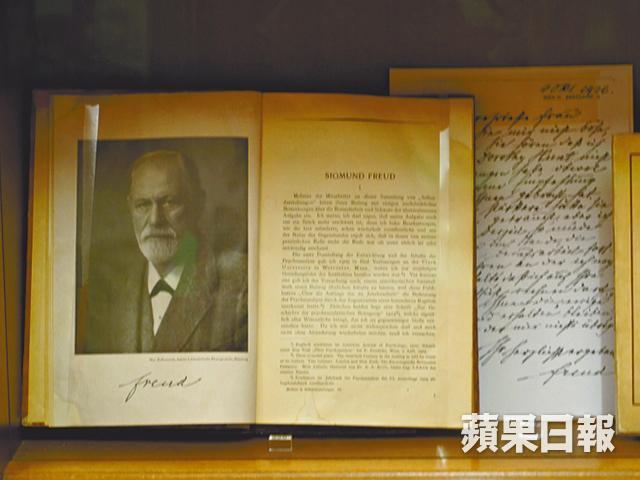

維也納人不特別視生死於度外,只是因十九世紀末精神分析學家佛洛依德(Sigmund Freud)說出人的感觀、精神和行為都由對性和愛追求和對死亡恐懼而來。兩大維也納畫家克林姆(Gustav Klimt)和席勒(Ego Seliese)的作品就充份表演佛氏學說。

Sigmund Freud Museum

http://www.freud-museum.at/

克林姆 《死亡與生存》

席勒 最後畫作

Leopold Museum

http://www.leopoldmuseum.org

Travel Memo 奧地利維也納

簽證:持BNO及香港特區護照均免簽證。查詢:2522 8086(奧地利領事館)

航班:香港沒有直航機往奧地利維也納,可乘荷蘭皇家航空KLM經阿姆斯特丹,來回票價$4,658起,未連稅。查詢: http://www.zuji.com.hk

住宿:維也納市中心酒店25Hours Hotel,雙人房每晚$968起,網址: http://www.25hours-hotels.com/en/

滙率:1歐元約度8.79港元(文中價錢已折算港元)

Bestattungsmuseum

網址: http://www.bestattungsmuseum.at

Federal Pathologic-Anatomical Museum

網址: http://www.narrenturm.at

Museum of Contraception and Abortion

網址: http://en.muvs.org