看武俠小說,草莽英雄為了武林秘笈,你爭我奪;時移世易,絕世好武功,卻因無人問津漸次失傳。八歲開始習武的趙式慶,最焦急,「好多功夫老師傅已六十、七十歲,無收弟子,門派湮滅;就算大門派,最傳統嘅套路,也難考證」。他就與城大合作,以嶄新3D攝影技術,記錄本港不同門派四百個套路,製作首個武術資料庫,「只要堅持,一定得」。由游說各門派參與記錄,到解決技術難題,醞釀六年,愚公移山,武癡例不虛發!

師傅掌鋒批爛感應器

關於趙式慶,很多人關注他是趙世光的兒子,船王之後。但其實,37歲的他的另一個身份,是中華國術總會總裁。由申請將武術列作非物質文化遺產、出版英文洪拳專著,到為不同門派記載香港武術史,全部與武術保育有關。記者跟隨這個現代武癡走進大學,見證由他一力催生的武術3D動態數據擷取過程,在安裝了共二十四部攝錄機的「另類武場」,體驗不一樣的絕世好武功。

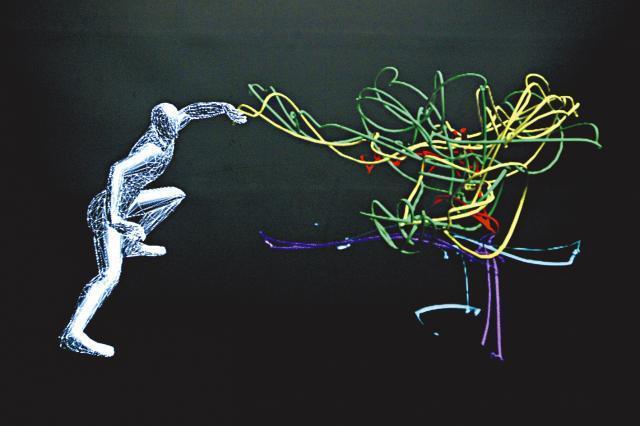

「最初唔純熟,單單貼九十九個感應器,就要貼足一個鐘;之後嘅數據分析,又要成個星期。有啲師傅掌鋒太勁,一手批爛感應器話咁易」。技術人員一邊摩打手為阿慶頭及四肢貼感應器,一邊解釋。脫下筆挺西裝,換上緊身黑衣的阿慶神情凝重,昏黃燈光影照跳躍動作大開大合,螢幕同步重現,由手腳動作到肌肉變化,甚至勁度,一目了然。「我示範嘅套路叫戰掌,屬林家洪拳」。一個招式,至少耍兩次,沒一陣,已滿頭大汗。

「學武App」向公眾集資

「件衫好緊,平時練習着鬆身衫,舒服好多,不過無辦法,只有呢種技術,先可取得最完整嘅動態記錄。」阿慶喘着氣說。除了存檔保育,他還計劃將圖像數據製成「學武App」,對準年輕人,「武術係普及文化,要有人學,先可以真正承傳。如果攞住部手機,就可以學正宗嘅功夫套路,你話幾方便?」與時並進的,還包括集資方法。這個香港武術活態資料庫,罕有利用網上平台向公眾集資。

「係新嘗試,籌集目標款項唔多,只係希望一般市民都可以參與」。根據投資金額多寡,「即時回報」各有不同,由海報、龍泉劍村小越劍一把到與武打「大哥大」洪金寶共晉晚餐,是否具吸引力見仁見智,卻創意十足。「用3D技術記錄武術係我心願,早喺六年前已聯絡數碼港,但南方武術,手嘅動作較細緻,當時技術解決唔到。」一年多前,城大研發建構3D敦煌石庫虛擬空間,阿慶輾轉認識研究室學者,雙方一拍即合。

「好多人只知詠春同葉問,其實香港保守估計有六十幾個門派,同一門派唔同師兄弟,對同一套路,都有唔同嘅演繹,係一個好複雜嘅系統。」事實上,位處廣東的香港,自六十年代開始,一直是南方武術重鎮,尤其內地經歷連串政治運動,傳統武術文獻被摧毀,知名功夫師傅南來香港避難,造就百花齊放。趙就謂,六十至八十年代,是香港武術發展的高峯,到九十年代開始走下坡,不少門派因為後繼無人逐漸失傳。

婚後投入程度未減

「好多老師傅已經六十、七十歲,冇再收弟子,祖傳嘅招式,都因為後繼無人逐漸失傳。」八歲開始習武,師承林家洪拳,又學過南拳、空手道、泰拳及自由搏擊,相信多元的趙式慶直言,因為學武,讓他明白天外有天,也學懂做甚麼都好,一定要全力以赴,如找到鐵牛螳螂拳師傅出山,「可能係緣份,細個原本學騎馬,因為屋企人覺得危險,轉學武術,好快就愛上,除咗喺英國生活最初嗰三年,一直在練。」

最瘋狂時一日練足六個鐘,結了婚,已為人父,總算收斂了,但投入程度一樣未減,一星期總有四、五日花一兩小時練武,風雨不改,「睇武俠片,好多武俠奇才因為種種機遇,唔使點練都學到好功夫,但其實,習武係一分耕耘一分收穫。等於做武術保育好難,各家各派,都有唔同諗法,但件事真係值得做,至少,一定要行出第一步」。唔打就唔會輸,要打就一定要贏,武癡說。

■記者呂麗嬋