【本報訊】馬冠堯寫了一篇文章,藉雨傘運動回顧香港的馬路規劃和演變,借題講古,是他強項,「講歷史,用古仔冇咁沉悶」。他是建築署前土木工程師,退休後花近十年時間,從香港開埠逾一百七十年歷史中抽絲剝繭,看古書、查檔案,寫成《香港工程考》系列,由開闢大潭水塘談到街道以皇家工程師「愛秩序」命名。他筆下的工程故事,活化了歷史建築。

記者:王家文

懂歷史的人,最幸運,最感恩,馬冠堯談三個佔領區,都可與工程扯上關係。他說香港還未開埠,老牌英資洋行怡和已在銅鑼灣東角建貨倉,「香港人造嘅第一艘船,就喺嗰度落水,同造船業有好大關係」。雨傘運動最早被清場的旺角彌敦道,原本叫「羅便臣道」,跟港島街道撞名。一九零九年政府刊憲修改,以港督「彌敦」命名,「彌敦本身係皇家工程師出身,成績名列前茅」。

劃軍事用地影響商貿

雨傘廣場以前是軍事基地。他翻查紀錄,香港首位港督砵甸乍起初建議將金鐘劃作商業用地,但皇家工程師愛秩序反對,堅持建軍營,獲英廷接納,先後興建域多利兵房、威靈頓兵房等。由於金鐘被劃作軍事重地,截斷了港島東西交通,影響商貿,著名商人遮打發起簽名運動,又在香港大會堂舉行聲討大會,但抗議無效,「金鐘係百幾年來香港人最憎嘅地方」。

他從舊文獻、檔案和報紙追尋這些歷史的來龍去脈,更找出砵甸乍在卸任前給愛秩序的信件,砵甸乍在信中發晦氣說:「如果愛秩序少校的計劃落實,相信我不會在此見證,因此再沒有人會說出不合聽的意見。」這是一百七十年前的政治角力。

馬冠堯現年六十二歲,一九七七年加入政府在建築署任土木工程師。早期被調派做房屋維修和保養工作,鋼筋水泥難不到他,但戰前建築多用木頭和磚頭,也沒結構圖則,惟有翻看古書從頭學起。二零零五年退休後,他在港大修讀中國歷史碩士課程,再次研習工程歷史,論文題目是他最在行的香港《建築物條例》。

「有時坐足一日都食白果,但突然間又會有意外驚喜」。馬冠堯經常流連圖書館、歷史檔案館,尋找第一手資料,如殖民地辦事處與英政府的書信往來,給他找出首位量地官衞信被革職的始末;又從工務司報告和舊報紙中,道出「油麻地泵房」即現今紅磚屋的歷史。他花近十年時間,整理資料並撰寫成《香港工程考》系列兩書。

沉醉舊事,父親影響他最深。馬父愛收集舊物,朋友書信、課堂筆記都保存至今。父親也是公務員,一九三九年在英皇書院預科畢業,雖沒錢升讀大學,但國學根基深厚,中英文一流,「每日都睇《華僑日報》,逢星期日就買《南華早報》」。他有四兄弟姊妹,連同祖父母,住在上李屋邨,香港首個廉租屋,「我哋係香港最好彩嘅一代」。

倡立檔案法以保歷史

他在皇仁書院念預科,再到英國升學。畢業返港遇上鐵路發展,房地產起飛,「啱啱食正條水,所有工都唔憂做」。歷史告訴他,不用經歷上一代的戰亂捱餓;眼前的當下,也不用像下一代苦愁沒出路。他說歷史是一面鏡,昔日的紀錄就是今天的證據,「檔案法一定要有,如果唔係,香港冇歷史」。

英國公共檔案法規定,一般檔案保存三十年便公開,敏感資料至少要六十年,「英國人有樣嘢好公道,畀你客觀睇番歷史,好多時係同政府平反」。他說當年港督彌敦跟工務司漆咸爭議九廣鐵路走線,漆咸建議走西線,即經荃灣、元朗到深圳,沿路平坦;彌敦認為應走尖沙嘴東線,雖要建天橋闢隧道,但車程最短,「𠵱家睇番彌敦係非常英明,前期成本係貴,但慳番維修同燃油費,時間又短」。

歷史博物館前館長丁新豹形容馬冠堯是「研究香港工程史無出其右的人選」,其實他更像一個專業「講古佬」。在筲箕灣訪問,暢談愛秩序;再到大潭講解當年的水務工程。在回程路上討論雨傘運動,他又會忽然冒出一句:「你知唔知芬域都係工程師?」他計劃寫第三本書,有關香港的陸上交通發展,繼續追尋歷史,並不言累,「冇問題,講古仔之嘛」。

《歷史建築知多啲》

大潭水塘創先河

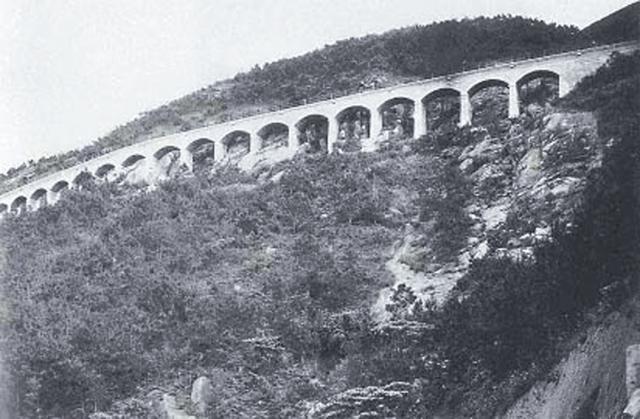

大潭水塘(圖)一八八八年起分階段落成,現為法定古蹟,並創下多項紀錄,包括英國殖民地首個最大型的石屎壩、開創本地建造混凝土工序、首次進行本地生產英泥測試,以及使用鑽機和香燭燃點炸藥等。當年工務局曾被指控貪污,港府成立調查委員會調查,認為指控揑造。馬冠堯指,港府曾提出集資興建不果,但開創往後基建集資、聘用工程顧問先河。

愛秩序城市規劃之父

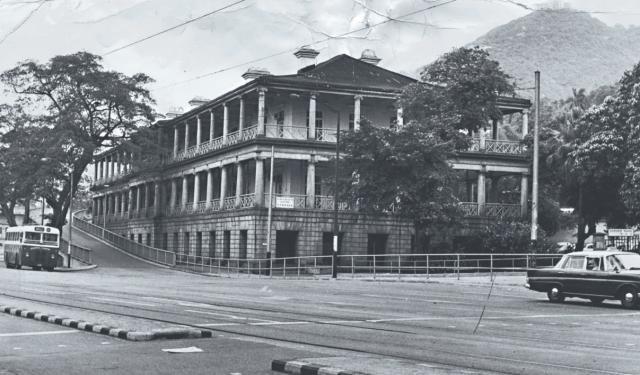

馬冠堯指愛秩序是「香港城市規劃」之父,是首位香港皇家指揮及監督工程師,除奠定金鐘為軍事基地,港督府、舊政總大樓的設計也出自其手筆,亦有份監督建造美利樓。愛秩序又引入招標、合約和規範制度。愛秩序離港後,曾經被庫房追討多領薪金,他最終要「回水」二千一百三十三英磅。港島東區的愛秩序街、愛秩序灣道等均以其名字命名。

聖約翰座堂超支延誤

座落中區的聖約翰座堂早於一八四二年已籌備興建,但因籌募經費延誤多年。英廷原答應承擔三分之二費用,但由於超支,只肯付一半費用四千六百英磅,民間則籌得三千二百七十二英磅,尚欠四百五十五英磅,最終教堂塔的尖塔未能興建。馬冠堯說,當時建造教堂以投標形式推出中英文合約,包含完工期、物料清單等,這種合約模式沿用至今。