香港電影音效師王鎮海,以現場錄音方式紀錄社運。於外國,原來亦有人愛以聲音為主軸,帶領讀者回到現場,重新解讀新聞大事。切爾諾貝爾核災現場、阿塞拜彊的里海油田,關於這些危險地區的圖片、文字描述,甚至影像新聞報道,大家已經見過很多。但這些危險地區的現場聲音,你有細心聽過嗎?

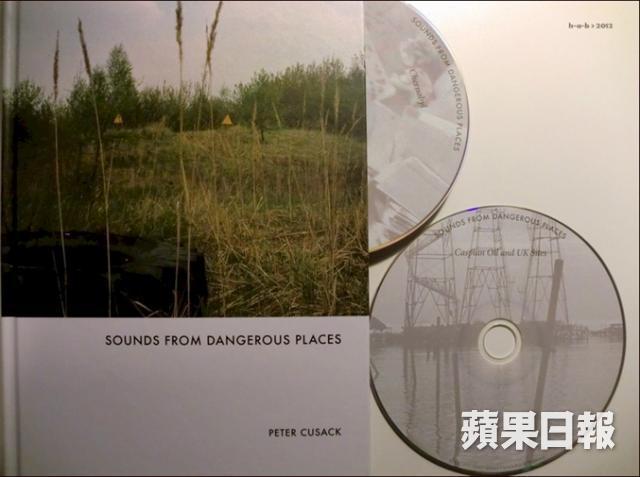

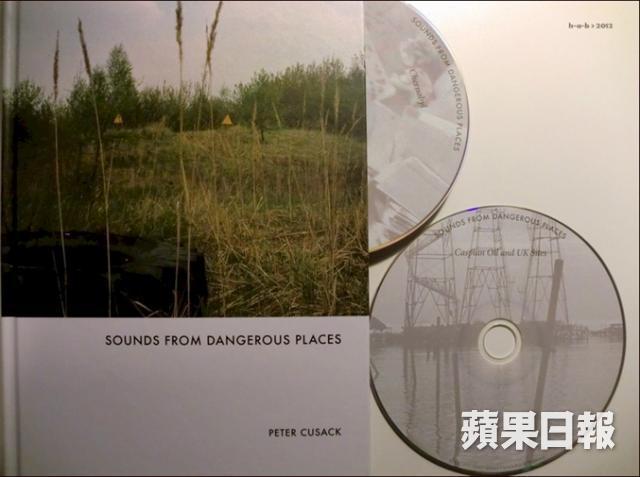

「谷咕...谷咕...滴滴滴」,切爾諾貝爾核災隔離區中,充滿生命力的杜鵑鳥叫聲與輻射計發出的聲音相伴而奏。「無論如何努力嘗試,文字或是圖像始終有其規限…難以形容聲音。」英國藝術家Peter Cusack於是選擇Sonic Journalism(聲波報道),不只將這一幕用文字記低,更將這首「協奏曲」錄下,作為其著作《Sounds from dangerous places》中的一部份。於影像、文字以外,提供另一途徑,讓大家更深入地了解各個新聞現場的真實情況。

Peter Cusack解釋道,雖然不少新聞報道或影像紀錄,都有利用現場聲去增加氣氛,但往往只是三至五秒的配角。「聲波報道」則大幅提升聲音於新聞中的重要性,不只戰爭時的一兩次爆炸聲、或新年時的群眾歡呼聲,而是透過一段長時間的現場錄音,引領讀者走進特定的時間及場地,慢慢感受當時的空間、距離、氣氛及實況。

細味現場聲音,亦令Peter對事物有更深了解。關注環境問題的Peter步入過不少危險區域,如軍事基地、受到破壞的油田等。曾經一次,他走進切爾諾貝爾核災隔離區,錄到電源流過的聲音,頓時令他想起,核電廠既已停止運作,還何來電力?同行導遊告訴他,即使核電廠反應堆已經停止運作,該區仍然需要大量電力去處理善後工作,以及供於附近生活的居民使用,Peter所錄得的電流聲音,其實是輸送外來電力時所發出的。不過Peter的發現,亦讓他了解到核電遺禍,並非停機便可以一筆勾銷。

雖然Peter大力推動聲波報道,但他強調,聲波、文字、影像三者之間屬於互補關係,並沒有誰比誰強。