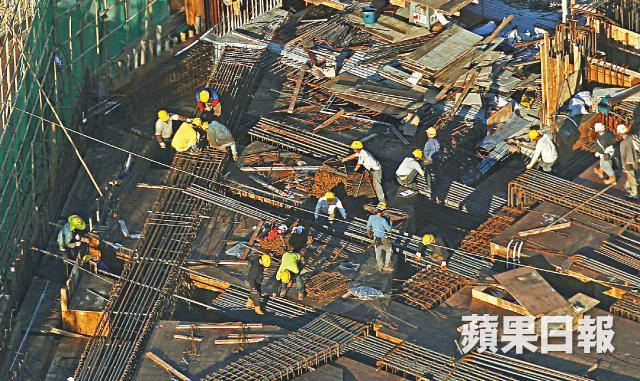

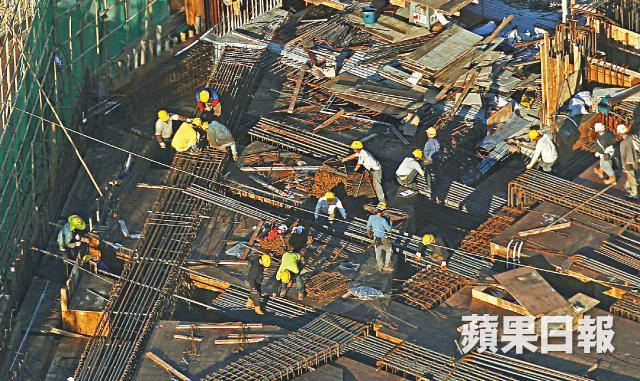

【2015施政報告 勞工政策】

【本報訊】政府估計建造業未來3年欠缺逾1萬名技術工人,推高公共工程成本,施政報告宣佈計劃放寬補充勞工計劃限制,容許公共工程承建商在輸入外勞後,可按需要自由調派外勞到旗下不同地盤工作。勞工界擔心新安排會打開大量輸入外勞的缺口。建造業認為建議有助加快輸入外勞,但不足以降低成本。

記者:麥志榮 盧文烈 袁樂婷

現行補充勞工計劃規定外勞只可為同一僱主在指定職位及在指定地點工作。施政報告指出,建造業面對嚴峻的技術工人人手短缺及老化問題,嚴重影響公屋、醫院、學校、公共運輸等項目的推展,間接導致工程成本上漲。進一步優化補充勞工計劃,容許輸入的技術工人先後在不同的公營工程項目工作,可增加調配的靈活性,充份利用技術工人的生產力。

注資1億培訓工人

消息指出,當局去年4月優化補充勞工計劃,將公共工程申請輸入外勞審批時間由1年加快至半年,但由於不少工程出現延誤,某些工種外勞在來港後因工序未展開而閒置,新建議將容許外勞可為同一承建商旗下多個公共工程的地盤工作,地盤數目不設上限,預計2至3個月內可推行。安排只適用於公共工程,因為若人手不足導致成本上升,會令公帑開支增加。

施政報告亦提出兩項保障本地建造業工人的建議,現時建造業議會主要培訓工人至半熟練技術水平,政府將向議會注資1億元,加強培訓工人至熟練技術水平。政府亦將成立建造業招聘中心,專為本地建造業工人提供就業輔導服務,協助承建商優先聘用合資格的本地技術工人。

勞顧會昨開會討論放寬補充勞工計劃的限制的建議,發展局常任秘書長韋志成會上解釋,估計建造業未來3年欠缺1萬至1.5萬名技術工人,將影響運輸基建、公屋及三堆一爐等工程。放寬補充勞工計劃主要包括容許外勞為同一僱主的不同公共工程地盤工作。若僱主之後再投得新公共工程,外勞在申請後可過檔至新工程,而外勞獲批來港後,若工程有延誤,可延期來港。

勞顧會勞方代表周小松指出,現時外勞只可在指定地盤工作,工作完成便可休息,但將來承建商可將外勞調到其他地盤繼續工作,外勞會被剝削,而本地工人就業機會也會減少。另一勞方代表梁籌庭擔心,新建議會打開大量輸入外勞的缺口,之後更能擴展至私營工程,損害本地建造工人利益。

業界指難降低成本

承建多項公共工程的金門建築公司總裁何安誠指出,新安排令承建商可一次過申請輸入所需技術工人,毋須有幾項工程便要連續申請幾次,加快程序及減省手續。計劃不適用於私營工程,工人毋須擔心被搶飯碗。但自由調配外勞仍不足以解決人手不足問題,成本難以下降。必須加強培訓更多本地工人成為技術工人,政府向建造業議會注資1億元只屬杯水車薪。