香港,毗連廣東。

廣東菜,一直是最受歡迎的菜式。

香酥脆肥濃甜酸苦辣鹹鮮,尚原味,究新鮮。

煎炒煮炸蒸燜燉扣焗煲烤,講火候,重鑊氣。

但隨着社會急促發展,事事講求成本效益。

加上上世紀八九十年代,不少老師傅外移,承接乏人。

一道斷層,暗暗改變了粵菜面貌。為了貪快方便慳成本,冰替了鮮,炸取代煎,

又啤水鬆肉,加重調味,陋習變成主流。

粵菜真味,正在點滴流失。誰人能還粵菜本色?

記者:譚偉健

攝影:梁志永

廣東人,從來愛食。北方人以:「四條腿的板凳不吃,兩條腿的人不吃。」來形容老廣東多愛吃。我們自己,也有俗語:「背脊向天任人食」。由於靠山臨海,河涌又多,食材着實豐富。明末清初著名學者屈大均在《廣東新語》中就說:「天下所有食貨,粵東幾盡有之,粵東所有之食貨,天下未必盡也。」

吃禽畜吃海產吃瓜果吃菜蔬……就連走獸昆蟲,都亟亟要放進肚子裏。

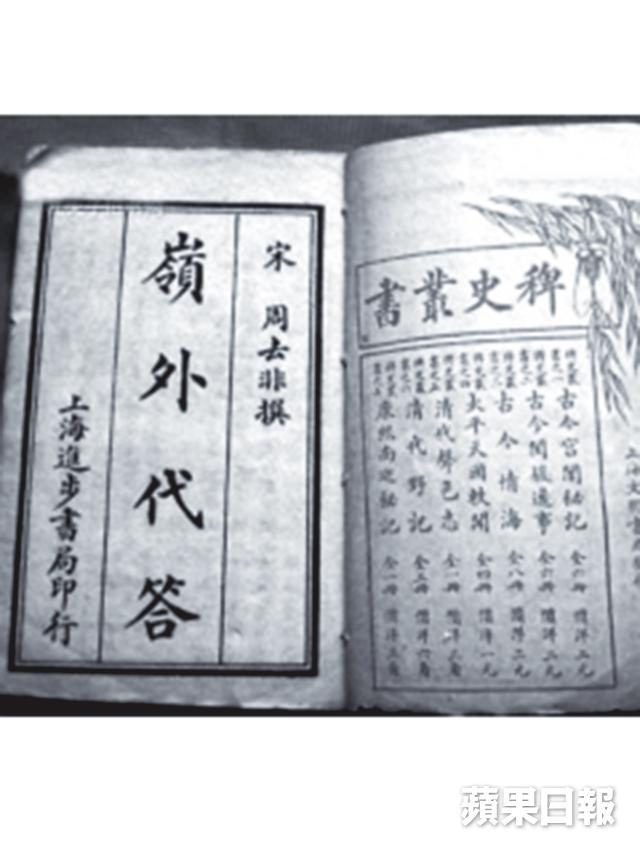

南宋文士周去非,在著作《嶺外代答》中,是如此描述廣東人的飲食文化:「不問鳥獸蛇蟲,無不食之。其間野味,有好有醜。山有鱉名蟄,竹有鼠名猷。鴿鸛之足,獵而煮之。鱘魚之唇,活而臠之,謂之魚魂,此其珍也。至與遇蛇必捕,不問長短,遇鼠必捉,不問大小。蝙蝠之可惡,蛤蚧之可畏,蝗蟲之微生,悉取而燎食之;蜂房之毒,麻蟲之穢,悉炒而食之;蝗蟲之卵,天蝦之翼,悉炒而食之……」

一個鮮字是神髓

我們不但吃多,還重活。一個「鮮」字,概括了神髓。古時粵人,甚至崇尚生吃,豬牛羊鹿,割肉吃生,活魚捉來,薄切就食,是最早的sashimi。如今雖已改變,但崇鮮之風,已入骨髓。一隻雞,要蒸得髀骨滲血,才算合格。一尾魚,要蒸得肉骨剛離,才是佳品。

廚子為了彰顯食材鮮味,千方百計。活雞活魚,飼在棚中、養在缸內,等到最後一刻始拿來劏殺烹調。調味料盡量下得少,薑、葱、蒜、油、糖、鹽、豉油、豆粉、燒酒、胡椒粉,旨在辟腥去羶,和吊出食物原味。

不同食材用不同手法烹煮,快炒、慢煎、清蒸、鹽焗、鮮炸、老火煲……利用鑊氣和火候,把味道推上最高層次。

這種精神,這等技法,源遠流長,納各省之優,集天下大成。只可惜,在營利的大壓力下,傳統的堅持,開始退讓,底線越推越低。功夫未夠班者,也充斥大小餐廳廚房。炒得過老,扣得糜爛,炸物吃出一口油,比比皆是。仍能堅持者,變得越來越重要,越來越矜貴。

禮失求野名將歸

禮失求諸野,這傳統手藝流播海外廚子之手,反而保存得更好。溫哥華的「海棠海鮮酒家」,墨爾本的「萬壽宮」,都是老饕口耳相傳的頂級粵菜酒家,老派神髓,比本港的有過之而無不及。這和上世紀八九十年代,大量粵廚移民他國有關。他們挾着技藝,在彼邦落地生根,剛好避過這二十年香港百物飛騰、租金瘋升的經濟急變。營運壓力相對低,加上移民外地的老饕,都是吃慣老口味之輩,粵菜精神,反得留存。

可幸的是,彼邦之廚,開始回流。其中一位,就是新任 「滿福樓」總廚霍炳江。「我返嚟,就係畀自己考個試。香港係粵菜重地,我想考驗一下自己實力。」才剛到任三個月的霍炳江,帶點廣東人的傲氣說。

已屆五旬的他,是正宗老廣東,佛山人,童年在家鄉度過,家境貧寒。十四歲偷渡來港,投靠在酒家當廚的堂叔霍銘,從低做起,是正宗紅褲子出身。「第一份工喺銅鑼灣謝斐道『明發酒樓』做打雜,九百蚊人工,由朝到晚,洗菜、摘菜、傳菜乜都做。辛苦?我一啲都唔覺辛苦,嗰時大陸窮到冇飯食,落嚟香港有工做,已經好好,仲邊敢計較咁多?」他說。

煎炒煮炸樣樣難

他本着性命是撿回來的,就跟着堂叔身邊,勤勤懇懇、兢兢業業。偶爾堂叔教他一兩招廚藝技法,他就視如珍寶,反覆苦練,銘記於心。「單係炒就有好多學問,基本上鑊要紅、油要夠、手要快。但係唔同材料、菜式,又有唔同手法。普通炒隻蛋,一定要快手,三四秒就完,唔係老咗就唔嫩。但炒桂花翅嘅蛋就專登要炒老啲,咁至食到香味。炒斑球最講究,炒到八成多熟就好上碟,其餘一成多,等餘溫將佢整熟,送到客人把口就啱啱好。」煎炸也有大學問,煎魚煎到散收收者有,炸雞炸到油𣲷𣲷者也多,好與壞,原來就取決於完成前的最後三秒鐘。「煎炸都要用油,材料吸收咗油,最後一定要逼番出嚟至好食,關鍵就在最後階段,要用高油溫將裏面嘅油逼出嚟,但唔夠時間會逼唔出,一過火又會燶,好講經驗。」他說。

就是家家戶戶都曉煲的老火湯,原來要煲得好,也有準繩。「人人以為好容易,乜都掉晒落去就得。其實唔同材料有唔同處理,好似雪耳、冬瓜呢啲易溶,就要後放。蓮藕、粉葛硬實,要早落。你唔識,雪耳溶晒,煲湯咪好似漿糊咁囉!蓮藕唔腍,咪好似咬石頭咁囉!」

煲湯也講究火候,下豬骨煲的,一定要猛火滾起,文火熬足三四個鐘, 喝來才有韻味,和胸臆舒順的感覺。

浪子回頭見火候

年輕時的霍炳江,嘗過人生的起落,入行做廚,沾染豪賭惡習,幾乎摧毀一生。「舊時做廚房個個都賭,你唔賭就唔合群,馬跑你唔跟住跑呀?」他說。一九八七年,剛結婚的他,賭癮極深,癮一起,無時無刻都可以賭一把。「𢲡揸牙籤都可以賭單雙,搭的士都可以賭前面架車個車牌加埋幾多點,嗰時成日爭人債,碰啱堂叔過咗新加坡發展,出多倍半人工叫我去幫手,我諗都唔諗即刻應承。」他到了新加坡,人生路不熟,更加寄情賭博。那時他已為人父,收入雖然不少,卻每每在賭桌上付之東流。「有次個仔發燒,我抱佢睇醫生,出門口至發現口袋冇錢,要返轉頭問夥計借五十蚊搭的士!」

他繼續賭、繼續輸,繼續輸,又繼續借,最高峯時欠下人家近百萬債務,害得太太也要回娘家為他籌錢找數。「我輸到驚,我覺得醜,我唔想連下一世錢都輸埋,連親人朋友都輸埋,我想返轉頭。」他說。

「輸到驚」到底是如何一種感受,也許很難言喻,但霍炳江也就真的從此的起心肝,戒除賭癮。覺今是而昨非,他心裏一直覺得對太太虧欠,乃把全副心思都放在工作上,希望做好菜式,賺多些生活錢,以作補償,廚藝也因而越發進步,仕途也越見順暢。做過新加坡四季酒店主廚,也到過印尼雅加達香格里拉掌勺,終以味道準繩、手法正宗見稱,習近平、溫家寶等國家領導人都是座上客。月前,香港萬麗海景酒店中菜廳滿福樓重新裝修,打造成西關風格,想找個粵菜功夫紮實的廚師主理,終於找到霍炳江。

「我有乜所謂,債還清,四個仔女又捱大,我都冇乜所求!唯一想做,係返嚟試吓自己實力囉!講真,我賭錢輸慣,冇嘢輸唔起!怕乜?哈哈哈!」

爐火純青,不慍不火,背後需要的是無數的歷練。霍師傅其人和菜,也如是。

滿福樓

灣仔港灣道一號萬麗海景酒店3樓

甚麼是粵菜

粵菜是中國八大菜系之一,主要由廣府菜、潮州菜及客家菜組成。重鮮偏淡,講究原味。食材繁多,潮菜多魚產,客家重山珍,廣府則集南番順等地方物產入饌,又兼收京蘇淮杭及外國烹調所長,食不厭精、膾不厭細。

粵菜大事記

【一】秦朝:

中國一統,嶺南古越人開始和中原漢人交流,中原飲食文化南移,尤其注入先進的烹調器具,逐漸改變古越人嗜生吃活的風尚,熟食慢慢成主流。

【二】秦末起:

黃河流域一帶漢族居民因避戰亂數度南遷,其中一支抵達廣東梅州、惠州、河源一帶,把中原飲食文化引進來,結合山區食材,醃漬技巧,形成靠山吃山,淡樸節儉的客家文化。

【三】唐宋:

北方政局動盪,大量貶官南來,大文豪韓愈就是其中之一,他們多帶來官廚,將北方烹調技藝引進,粵菜中的泡、扒、烤,就是從北方移植過來。

【四】明清:

廣州成海陸交通樞紐,大量外商來華,也傳入西洋廚技。煎、炸等便是吸收了西菜的技法,兼容並蓄,慢慢形成今日面貌。

【五】民國:

辛亥革命後,中西、南北各地文化滙聚廣州,內陸與海洋飲食文化相互交融,造就粵菜大爆發,粥粉麵飯點心小菜小炒西餐廳以至筵席大菜百花齊放,茶樓、酒家、餐館、小食店鱗次櫛比,形成「食在廣州」的美譽。