「你爸爸剛才停了心跳。」

「點解會咁?」

「我們已經搶救,現在插了呼吸機。如果再冇心跳,你想不想我們救?」

「救,當然救!點解你會這樣問?」

醫生不斷解釋:爸爸年紀已經很大,身體不好,腦部曾經缺氧可能無法復原……每句話都引來三個家屬更多追問──救,還是不救?

潘詩韻寫的劇本,原先名字就是《決定》,源自她的親身經歷:2013年初,體弱多病的潘爸爸因為排泄問題進醫院,沒想到翌日突然停止心跳,家人趕到醫院,爸爸已經插着呼吸機,醫生問再有事時要否急救?

劇中演員大量對白,現實裏,更多是沉默。潘詩韻說,家人根本反應不過來。哥哥妹妹望向媽媽,媽媽看住醫生,「說不救,即是等於謀殺,我點講得出?」可是,爸爸很快又停止心跳,護士不斷搓不斷急救,爸爸仍然沒反應。

醫生一連再問了兩次,潘詩韻曾經是記者,很想問清楚:怎樣決定死亡?怎樣決定不救?醫生解釋一輪最後說:「你阿爸辛苦,我的同事也很辛苦,快一點做決定吧。」

這些話,像是一支箭射過來,但,還有奇蹟嗎?爸爸繼續沒反應,妹妹終於開口:「得嘞,停啦。」家人圍在爸爸床邊,無言,親戚來到大叫:「唔好走啊!」

潘詩韻說那一年,一些朋友也剛巧面對同一處境,父或母親都沒有預先表達意願,子女在醫院才被問到同一個問題:救,還是不救?朋友的經驗更糟糕,兄姐吵起來,親戚來到居然講分家產。

潘詩韻於是開始寫劇本。這不是她第一次用戲劇處理傷痛。她曾經是報刊副刊記者,2003年張國榮自殺,第二天她的弟弟也跳樓了,事後才知道弟弟可能患有思覺失調。2004年,她自編自導自演人生第一部戲——《遺》,表達跟弟弟的童年回憶。「我心裏像是有一大塊霉,塞住了,我透不到氣,一定要寫出來。」她說在創作的過程中,慢慢鬆開心結,弟弟仍然在身邊,也許只是形式不同。2006年,她自編自導自演了《別》,是從弟弟的角度了解整件事。

潘詩韻其後得到獎學金去美國研究戲劇文學,創辦香港戲劇創作室,劇場作品在紐約、倫敦、丹麥、阿塞拜疆及台灣等地展演交流,作品《房間》獲選為紐約專業女性劇場工作者聯盟三十周年紀念藝術節節目之一;《漂流》則榮獲第六屆香港小劇場獎四項大獎……她形容:「記者的筆是報道事實,戲劇的筆,可以有其他可能去整理和梳理現象,戲劇有故事有人物有人性。」

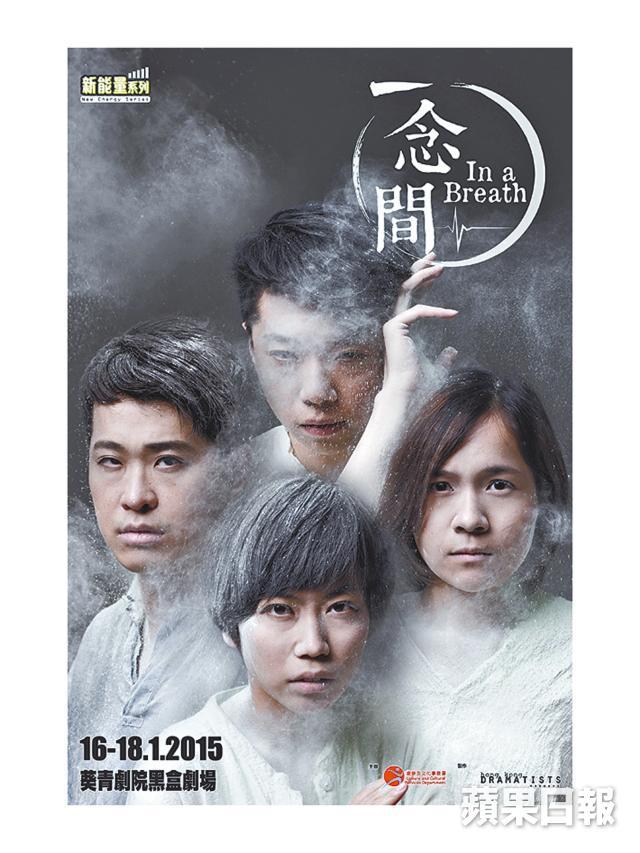

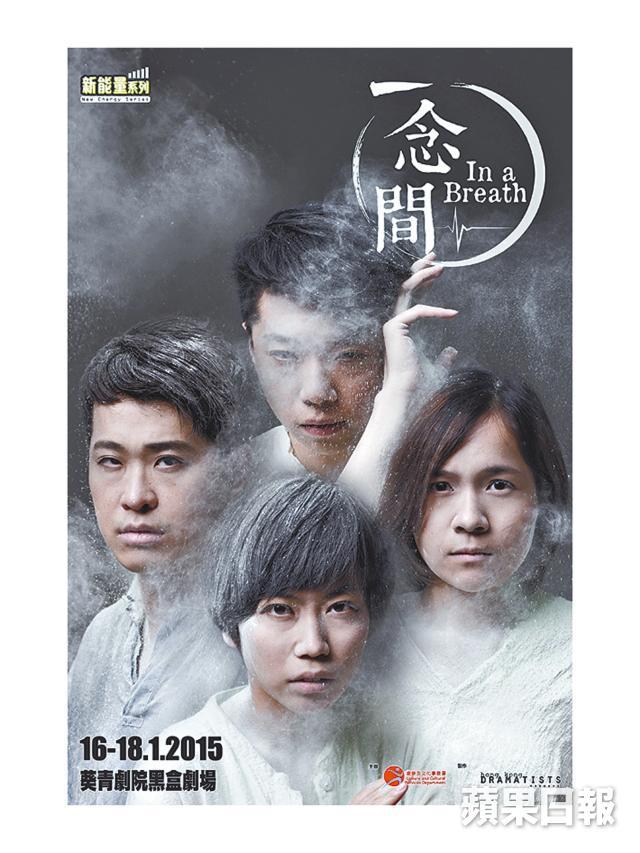

《遺》後十年,下周公演的新作再次關於家人離世。這次由演員演出,想法較深入:「我看了很多書,做了一些研究,試圖找出制度的問題,可是制度不是馬上可以改變。我再問自己,觀眾看這部戲,可以帶甚麼東西走?」她發現核心問題不是救與不救,而是一家人如何去面對死亡,更重要,是如何與臨終病人告別。

劇名也就改名為《一念間》,家人與其和醫生爭論不休,其實家人之間的看法和溝通更加關鍵,一念間,想法不同,做法就變。潘詩韻相信這一切,臨終者都是知道的,家人是否和諧,記得怎樣的自己,臨終者可能也在想──走,還是不走?

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。