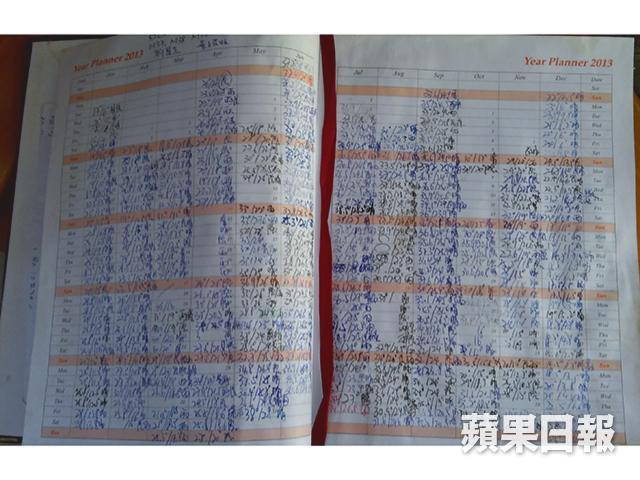

農夫葉子盛拿出2014的記事簿,每一格都仔細記下當天最高、最低溫度、大概的天氣狀況。天文台不是有紀錄嗎?「天文台記錄的是打鼓嶺,我的田又不在那裏!」他率直地回答。過去十四年,他差不多每一天都在粉嶺丹竹坑的農田,收集天氣資料了解對種植的影響:「人們失收總愛賴天氣,太熱、太凍……我一向都覺得是種菜技術應付不了,可是這是我第一年,終於覺得驚。」

天文台總結了2014年天氣特色「三最」:最早黑色暴雨警告,三月底九龍塘又一城就因為漏水出現「水舞間」;六至八月每日平均氣溫高達29.3℃,是1884年有紀錄以來最熱夏季;九月中的颱風海鷗帶來八號風球,但海鷗最接近香港時距離370公里,是最遠八號風球。這「三最」,都顯示全球暖化效應影響加劇了。

這變化落在田裏,影響更具體。「高溫、少雨、乾旱,蚜蟲長瘋了,附近用農藥的農夫狂噴殺蟲水,亦無法控制,我們這些不用農藥的有機種植,更加受影響。」葉子盛說十字花科植物像白菜、菜心飽受蟲害,還可以早一點收割,可是像蘿蔔,根本沒時間捱到長大。他經營的農場,主要租給城市人來種地,這些「假日農夫」特別看重每棵農作物的收成:「有位農友過去十年家裏的蘿蔔糕,都是用自己種的蘿蔔來做,可是今年八成的蘿蔔都種不出來,非常失望。」

葉子盛種的蘿蔔是韓國品種,特地用來做泡菜,已經相對強壯,可是以往種七十日就有一斤半重,今次種了一百天都沒有──蘿蔔葉子好多蚜蟲,長不大。

對比沒有蘿蔔做泡菜、蘿蔔糕,台灣面臨的可是大事情:去年是台灣十年來最乾旱,十月連一滴雨也沒落,粟米不結籽、番茄不轉色,旱情持續,政府宣佈桃園、新竹、苗栗、台中、嘉南等五個農田第一期的稻米全面停止種耕,這超過全台一半稻田面積,估計會減少十二萬噸糙米收成。台灣一片嘩然,一些使用本地出產的餐廳,更大嘆「斷糧」。

種不了,不就買?然而上月的「聯合國氣候變化綱要公約第20屆締約國大會」(COP20)亦宣佈,全球邁入「高糧價時代」:國際糧食政策研究所(IFPRI)估計,氣候變遷將導致糧食價格飆升高達三成。因為無節制使用石油、煤炭、天然氣等化石燃料,導致的溫室效應帶來氣候變化。地球氣溫目前才上升接近一度,天氣已大亂,由於國際無法合作,未來很大機會增加到兩度,農業地區當其衝,例如尼加拉瓜會失去八成的咖啡種植區。

聯合國糧農組織林業助理總幹事Eduardo Roja估計,農業產量必須要增加六成才有辦法供給需求──面對失收喊增產,怎可能?

香港政府剛推出的新農業政策諮詢,是討論的機會,例如「水耕」,目前香港的水耕場用化肥,並不環保,可是美國哥倫比亞大學教授Dr. Despommier研究的水耕,是使用城市的「灰水」(不是有糞便的「黑水」,是洗手等可淨化再用的「灰水」),他描繪的未來城市裏面是一座座「垂直農場」,用城市的再生水灌注,營養來自城市處理過的廚餘。

農業政策不止是讓喜歡種田的朋友有地方、發展高質農業增加收入,更重要是確保安全的糧食供應。

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。