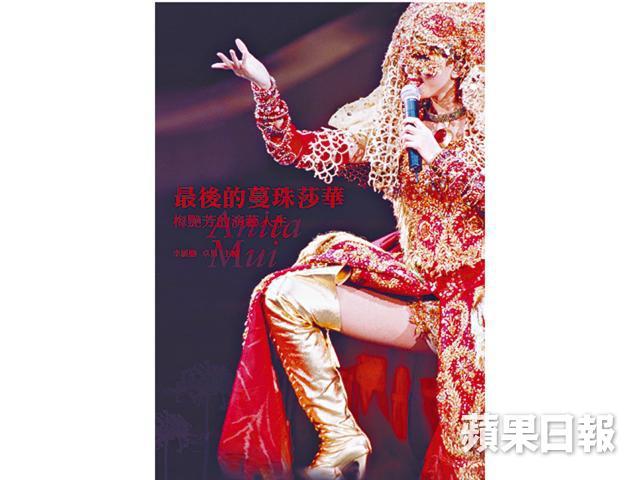

澳門大學傳播系高級導師李展鵬很迷梅艷芳,他家裏有條窄窄的走廊,牆上貼滿梅艷芳歷年的黑膠唱片;每年梅艷芳的生忌死忌,他都會在報章撰文悼念。二○一三年梅艷芳逝世十載,他在《澳門日報》刊登的專欄文章《對不起,她不是女神》,在內地網上媒體瘋傳。《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》是他花了三年時間,訪問梅艷芳身邊的人物而成的書,這些人包括她的唱片監製黎小田、倫永亮,她的樂壇徒弟許志安、彭敬慈,電影導演關錦鵬、許鞍華,還有梅艷芳的媽媽覃美金等等。

撰文:呂珠玲

這看似野心勃勃的出版計劃,原來是錯有錯着的產物。「最初想跟研究電影的卓男做評論集,在學術上深入討論梅艷芳的價值,但在香港研究流行曲文化的人不多,同時芳心薈(梅艷芳歌迷會)幾位成員又想記錄梅艷芳,已經訪問了三個人,之前請我幫忙一下,於是我才循訪問這個方法出書,因此說起來這本書有很多妥協,算是一個second choice。」李展鵬說。

卻因為這個second choice,令他發現梅艷芳許多不為人知的小事,例如殿堂級攝影師鮑德熹跟梅艷芳曾合作四齣電影,說她愛在片場為工作人員出頭,不管是明星、場記、技工,總之給導演罵了,這位大明星就會「客客氣氣地」令導演難堪。

又例如自梅艷芳小時唱酒樓時已為她伴奏的老牌樂手黎學斌,憶述她當紅之後走埠,公司安排她坐豪華專車,她卻愛跟工作人員坐旅遊巴士,還會在車上唱粵曲娛樂大家,她甚至連大酒店都不住,搬到大家的小旅館中。

李展鵬說:「梅艷芳重情重義以前略有所聞,但不知道細節,現在這些人都不是在博殺期,說得動聽不是為了博見報,他們甚至不當做訪問,像倫永亮跟我傾了四五個鐘,他只是想分享對梅艷芳的回憶。」

渴望愛情 自卑讀書少

不過最大驚喜的倒是陳海琪的訪問。話說倫永亮提起八十年代的流行音樂很受唱片騎師左右,李展鵬就向素未謀面的陳海琪敲門,竟發現梅艷芳有這麼一個不為人知的閨中密友。那時陳海琪深夜做完節目,就去梅艷芳消夜的地方找她,然後在梅家的天窗下望着星星通宵達旦girl's talk,互相傾訴失戀故事。

「這篇訪問很重要,因為陳海琪講出梅艷芳不為人知的內心世界,例如她渴望愛情的一面,她說如果有一百個女人喊,梅艷芳會是最後一個受男人安慰的;又例如梅艷芳原來曾因為自己讀書不多而自卑。」他說。

李展鵬在象牙塔做文化研究,這次構思中的評論集誤打誤撞變成訪問集,每次搭上搭地約好訪問,他便從澳門坐船到香港工作,十九個訪問結集後卻成為第一本立體地展示梅艷芳一生的著作,他說整件事像受到偶像在冥冥中的眷顧一樣。

「我後來想,評論不是人人讀得明,而且評論集幾時出版也可以,反而三四十年前的記憶,大家會漸漸模糊,是時候要記錄下來。像梅艷芳這麼重情重義的人,她會想大家知道其有血有肉有感情的世界,而不是冷冰冰的評論集。」

延伸閱讀

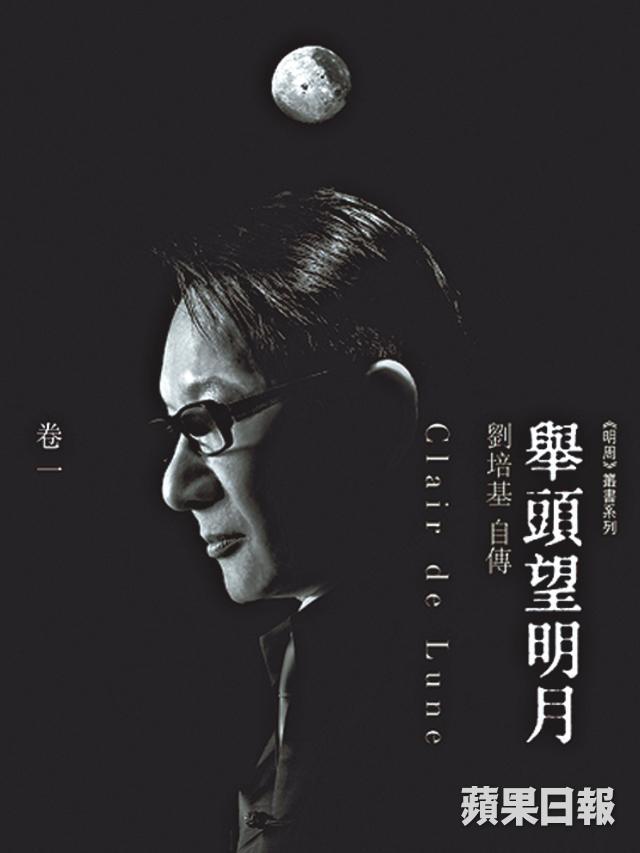

密友真情 《舉頭望明月:劉培基自傳》

如果要說《最後的蔓珠莎華:梅艷芳的演藝人生》欠缺甚麼,就是欠了訪問劉培基,他不但是梅艷芳的御用形象設計師,也是陪她由微時走到人生盡頭的閨中密友。她臨終一年,劉培基陪她去見張國榮最後一面、陪她辦完最後一次演唱會,劉培基筆下的梅艷芳,真實得叫人難以忘懷。

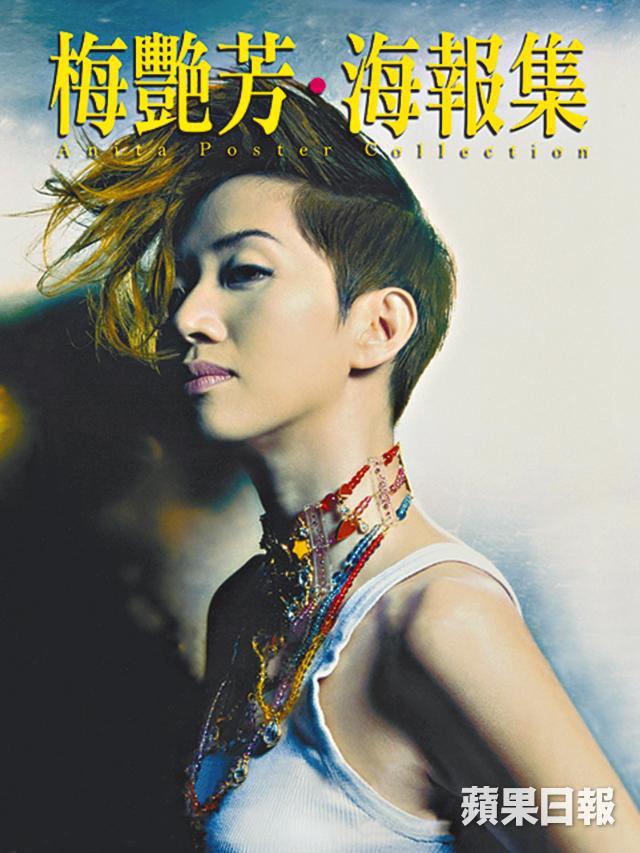

文化軌迹 《梅艷芳.海報集》

梅艷芳的成功,不少歸功於視覺上的突破:《壞女孩》的形象、《將冰山劈開》的台風,以至電影《胭脂扣》的美術設計、《東方三俠》的科幻感與動作場面,這本書收集梅艷芳的電影、唱片及演唱會海報,所代表的,除了是梅艷芳的百變形象與演藝成就,還有香港歌影流行文化的發展軌迹。

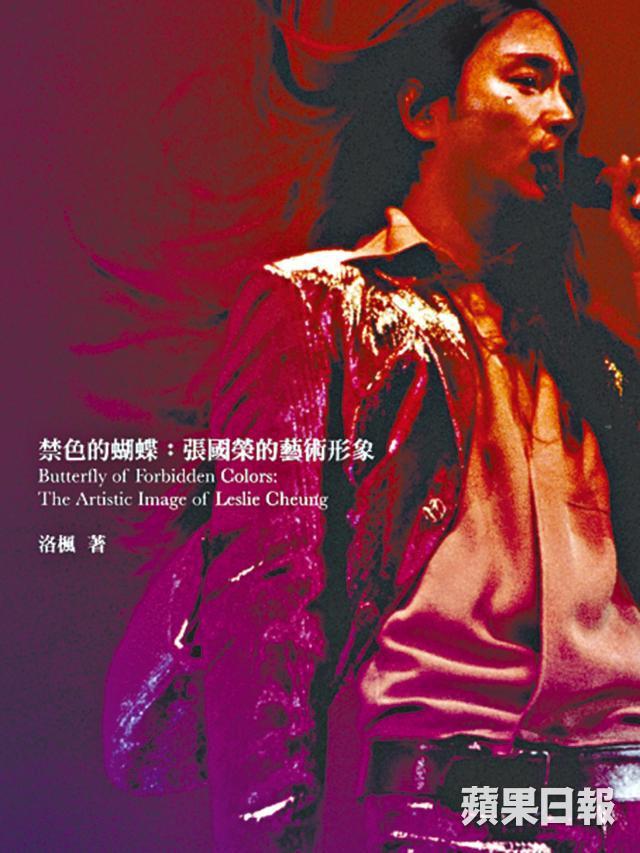

哥迷研究 《禁色的蝴蝶:張國榮的藝術形象》

第一本關於張國榮的研究讀本,研究流行文化的詩人洛楓是「哥迷」,但她這本書不是偶像傳記,而是以張國榮現象引起的理論研究,例如以哥哥演唱會的打扮研究雌雄同體的特徵,以哥哥的演技探討他對異性心理的深切認識,從而反映八十年代至他去世時的社會文化演變。

歌神正傳 《此時此處:許冠傑》

第一本獲許冠傑授權的傳記,由港大社會系副教授吳俊雄以訪問許冠傑和他身邊的人,透過這位一代歌神的音樂歷程貫穿香港不同年代的社會實況。由六十年代因電視音樂節目而進入尋常百姓家,到後來跳進大銀幕演戲,還有許冠傑難得展出的私人物品和band房。

部份圖片由Capital Artists Ltd.提供