雨傘運動清場卻清不了人心,鳩嗚團會繼續四處報佳音,蜘蛛仔照樣爬上獅子山掛條幅。如果當權者以史為鑑,應該明白民主訴求從來只會越打壓越強大。在亂世之時,我們更要閱讀抗爭,讓雨傘像一朵朵的花,不枯也不散。

撰文:呂珠玲

攝影:黃子偉

繼續抗爭

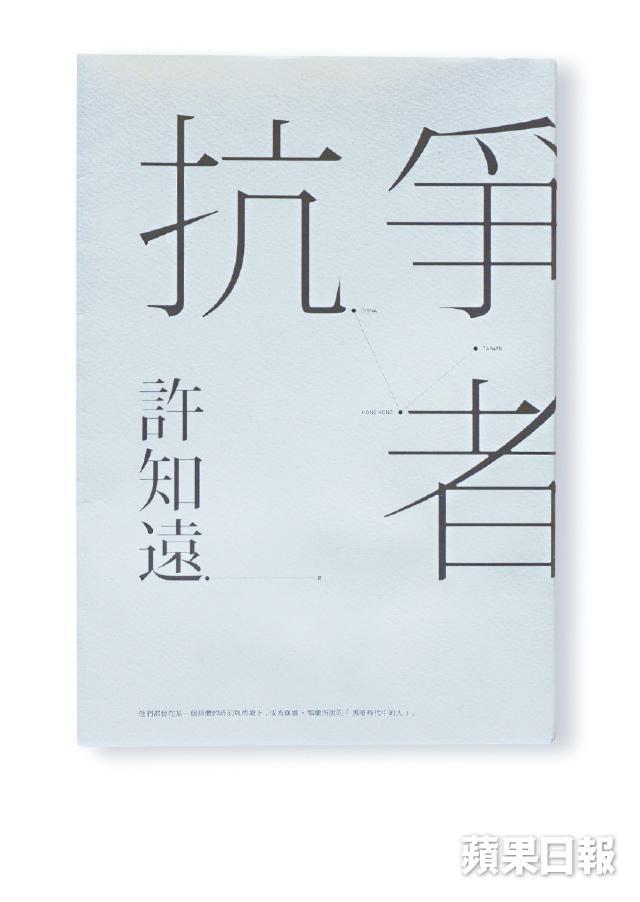

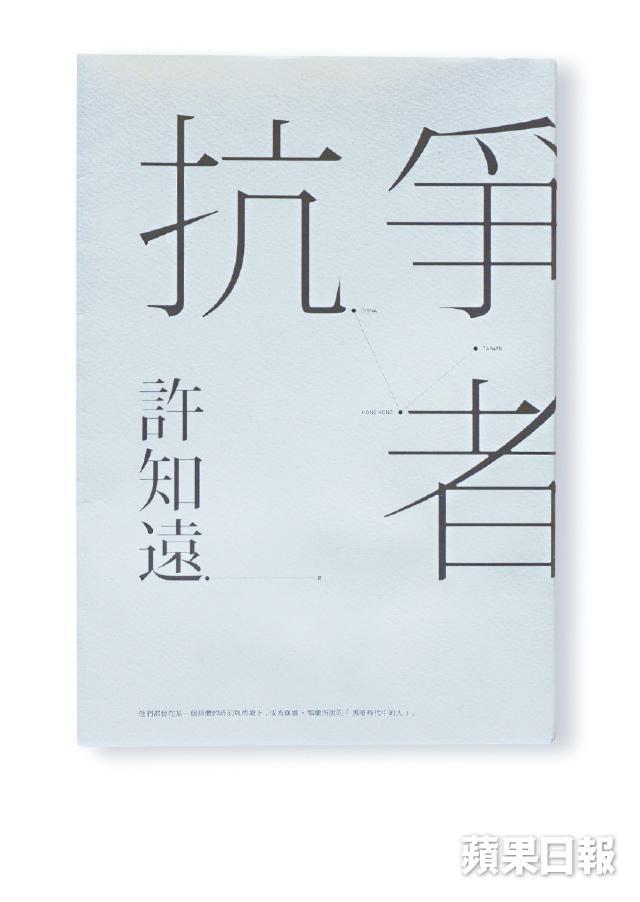

有誰想到這位跑到中、港、台三地,訪問近半世紀以來20多位抗爭者的人,竟然是一位來自北京的70後作家。

許知遠在書中訪問的人,包括在台灣坐過四任總統政治牢獄的施明德、由反抗港英到挑戰港共的梁國雄、爭取地方民主選舉的烏坎村村民,以及有些他沒有正式訪問但本來認識的人,如諾貝爾和平獎得主劉曉波及維權律師許志永等。

這本書提醒我們民主運動並不如想像中那般浪漫,施明德在獄中以老鼠充飢、羅文嘉見證權力令滿懷理想的人腐化,更多抗爭者遭歷史浪潮遺忘,但就像施明德說的:「自由都是反抗者的戰利品,絕不是掌權者的恩賜物。」因此,只能昂然走下去。

許知遠在書中也側寫自己,他幼時以為八九民運的學生是暴徒,曾經因為怕事而不敢回覆劉曉波的電郵。從他身上你可看出一個人覺醒的過程,只要我們抗爭下去,總會喚醒更多昏睡的人。

亂世思考

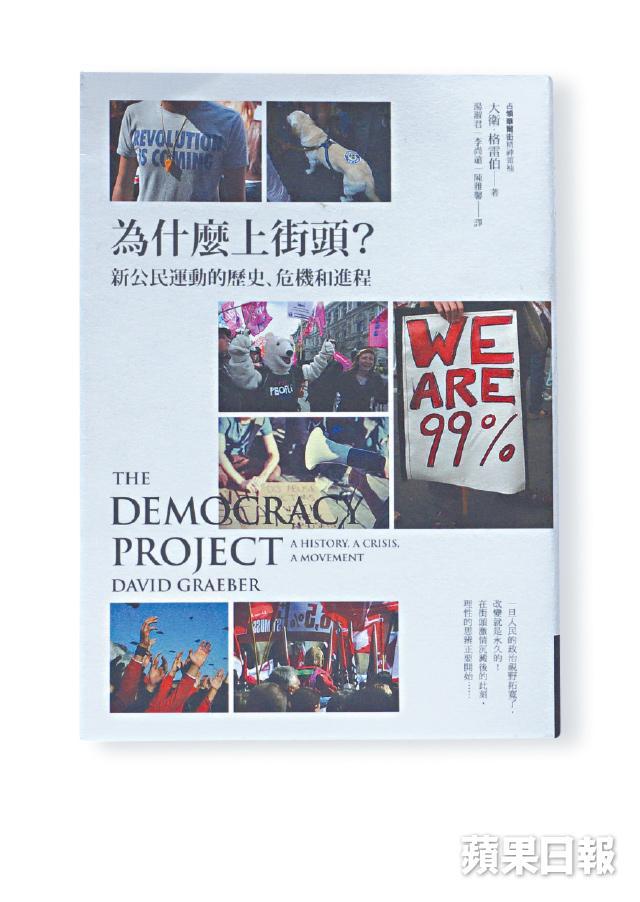

這本關於佔領華爾街的書在台灣推出中文版時,正值太陽花學運完結不久,六篇由台灣人寫的推薦序,或多或少以此書作為台灣學運的借鏡。

要是我們在三個月前讀過這本書,感受未必如台灣人的那麼深,但一場雨傘運動卻令書裏情景變得如斯熟悉:警察濫用暴力、主流傳媒冷對待、佔領人群爭辯打爛玻璃算不算暴力,就連要不要大會都吵得天翻地覆。

此書作者大衛.格雷伯是著名人類學家,是佔領華爾街運動的精神領袖,是無政府主義者。他否定由上而下的大會,卻相信由下而上的組織,由眾人組成的工作小組跟大會平起平坐,以實踐直接民主。

大衛.格雷伯對運動有一套完整的看法,但卻沒有一種唯我獨尊的思想。這本書未必是社會運動的天書,卻示範了如何在亂世之時冷靜地尋找出路。

身教感染

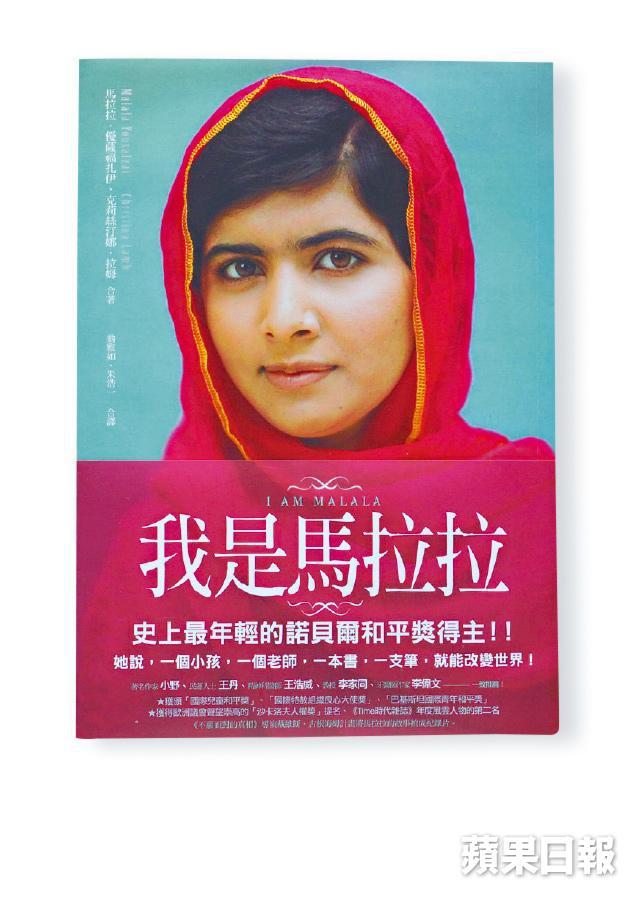

《我是馬拉拉》的主角其實有兩個人,一個是史上最年輕的諾貝爾和平獎得主,另一位是她的父親Ziauddin Yousafzai。

Yousafzai先生是位英語教師,在巴基斯坦開學校讓孤兒免費上課。後來,塔利班嚴禁女性上學,他讓女生把書本藏在校裙走後門上課。由於英語了得,成了外國記者的訪問對象,揭露搭利班的恐怖統治。

馬拉拉後來也成了訪問對象,又化名在博客記錄學校生活,到獲得提名諾貝爾和平獎時,她說其所作所為並不稀奇,她的同學人人也做得到,唯一分別是她有一個全力支持她的父親。

雖然曾被塔利班成員槍擊致重傷,但馬拉拉對敵人沒有一絲怨恨,說仍然希望為他們的女兒爭取教育。父親的大愛成就了女兒的無私,我們還當身體力行讓民主種子散播到社區去。

深化信念

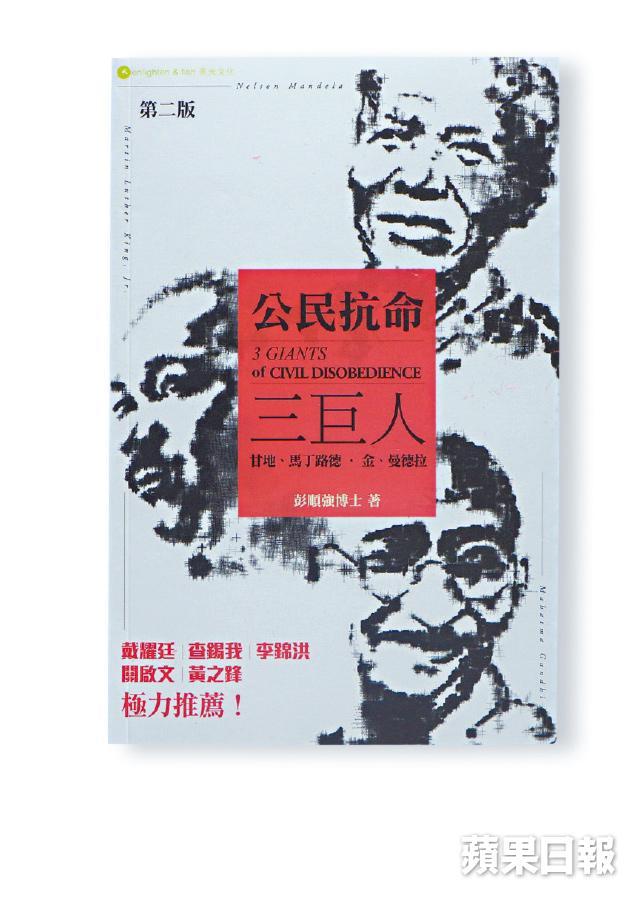

嚴格來說,這本書沒有甚麼新意,甚至有點似學生哥的閱讀報告,但作者彭順強也坦言自己本來不愛歷史政治,只因眼見香港世風日下才開始研究公民抗命。

因此,雖然此書稚嫩得每節最後都有個「人生啟迪」,書末還要多個全書總結,但最後也應放入閱讀抗爭的書單之中,畢竟雨傘運動裏的一眾莘莘學子也是時候深化自己對公民抗命的信念。

這本書記錄了三位偉人的生平事迹,焦點在於他們對非暴力抗爭的理解,甘地和馬丁路德金因出於信仰而堅守和平方法,曼德拉則對暴力不暴力幾經掙扎,最終還是選擇以愛完結仇視。

作者用了許多原始資料,包括三位偉人的傳記和歷來演辭,把三段詳盡的歷史濃縮在一本書內。

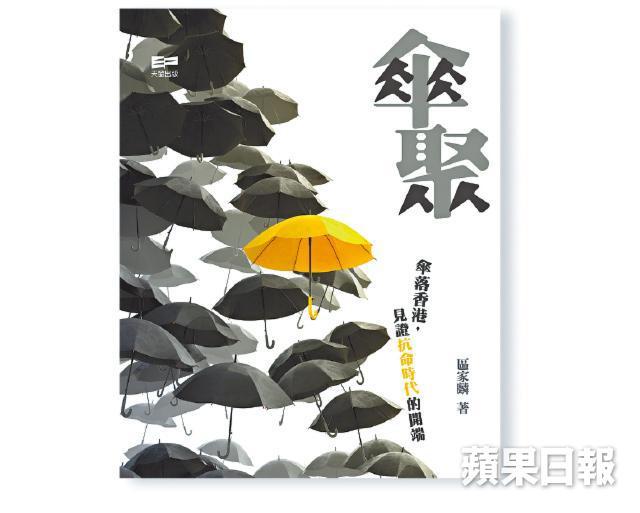

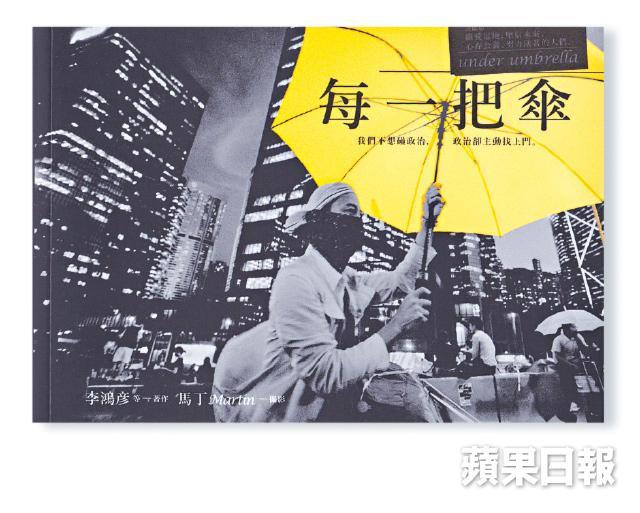

莫忘初衷

香港人效率之高,高得可以在佔領運動三個月內出書紀錄,區家麟筆下許多扣人心弦的小故事、馬丁鏡頭下的動人畫面,當連戴耀廷都懷疑和平非暴力抗爭已經過時,我們更應該重溫這兩個月來的新獅子山精神。