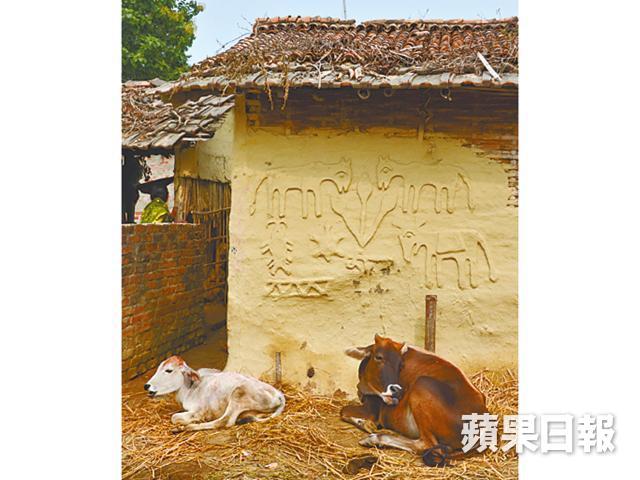

比起尼泊爾其他觀光城市,曾是米提拉古國都城的賈納克布爾更像一個印度城鎮——荒涼、塵土飛揚;歪歪斜斜的民居之間,身穿艷色紗麗的女人頭頂陶罐赤足走在狹長的街,腳上銀鈴叮噹作響;牛、狗、猴子在同一條街上蹓躂;汽車喇叭聲從耳際呼嘯而過……然而,也是這片紛亂、種滿稻穀芒果林、只有種族姓氏較高級的男人才能讀書識字的土地孕育出了米提拉繪畫——一種由女人創造的獨特文化。

撰文、攝影:周榕榕

說起要去賈納克布爾時,加德滿都汽車站的中年售票員挑起眉,用一副「你做了錯誤決定啊」的惋惜表情問了個一般售票員不太會關心的問題:“Why?”因為米提拉。我說。「哦!」售票員眉眼全打了開來,興致勃勃像要分享甚麽但無法多做說明的樣子,終於大手一揮在車票單上寫下目的地:Janakpur。

印度教聖地 女神誕生地

車子抵達時正是清晨,一下車頓時領悟了售票員的憂慮:這裏荒蕪、混亂,擠在街道兩旁的民居像參差的牙齒東倒西歪,牛群在垃圾堆中覓食,喇叭聲和印度音樂挑釁人的忍受底線……然而人力車載你穿過這片紛雜,一拐彎,龐大而奢華的賈納基寺映入眼簾——一時間,你又明白了售票員的釋然。

第一次接觸到印度古詩《羅摩衍那》是在大儒季羨林的自傳裏,提到正值文革,被派去當門房的季老先生偷偷將這部長達七章、兩萬四千句對句的梵語史詩繙譯了一部份出來。這部印度教經典中的第一女主角羅摩之妻悉多正是生於賈納克布爾,該城從此成為印度教的一塊聖地,每年接納無數來自各方的教徒。而賈納基寺,便建在傳說兩千多年前國王撿到嬰兒悉多的地方。

大概是因為供奉女神的關係,來寺裏祈福的大都是女性。華燈初上,女人們披着她們最好的紗麗前來,脫鞋、以手指觸台階,再觸碰自己的前額、嘴唇和胸口,然後走入內殿,參拜只有清晨和黃昏才打開的銀色大門後的悉多雕像。她們奉上貢品,久久伏地祈禱,相信藉此能得到護佑。

種子:美國女人發掘

「在我們的社會,女人地位很低。傳統的米提拉女人不能和外人接觸,一出家門就必須用面紗包住頭部,出了村子則連臉都要蒙上,只露出眼睛。」Indu Karn一邊說一邊示範掩上頭巾。她是賈納克布爾婦女發展中心的生產部主管,中心位於離賈納克布爾不遠的Kuwa村落,附近有連綿的稻田,再往前就是一片芒果林。

「正因為沒有機會展示自我。」身形敦厚的Indu笑起來有種溫溫的、牛一般的善良,「我們就在家中牆上和自己身上用圖畫表達。」

的確,米提拉的女人們有太多需要繪畫的時刻:新婚時,新娘和家中女性要一起用壁畫裝飾新房;節慶如“Deepawali”,女人負責在屋子中央畫出大象、孔雀、鳥,以吸引財神降臨;另外,婦女們也會像定時更改家具位置一樣,更換自家泥牆上的圖畫。從村口走來,土路兩旁的屋牆上不時出現各種顏色鮮艷的繪畫:關於動物、稻穀、女人的生育、新婚、勞作、神話傳說、乃至種種抽象圖案——這種繪畫傳統在米提拉女性中世代相傳。

「我們沒有教科書,沒有老師,所有圖像都來自腦海,從小母親、祖母就扶着我的手教我怎麼作畫。」Indu說。她是婦女發展中心最早僱用的12名米提拉女性之一,她的工作經歷便相當於中心的發展歷史。1989年,當美國女士Claire Burkett 找上門時,她只有22歲,剛有了一個小孩。

發芽:說服丈夫接受

「Claire女士在賈納克布爾附近的村落看到牆上畫滿了圖畫,她到處詢問畫家是誰,要求和那些畫畫的婦女直接對話,希望她們能參與賈納克布爾的婦女藝術發展項目。」Indu回憶着二十多年前的往事。

然而當時Claire首先要面對的難題不是說服這些婦女畫家而是她們的丈夫。「我丈夫很生氣,問我為甚麽要去別的地方工作?他說他不需要我的錢!」

後來Claire用的方法是逐家走訪,將丈夫們也一起邀請到中心去。當時的中心只有一個房間,她讓丈夫們看,來自不同村落的女人們如何聚在一起工作,讓他們看畫出來的作品。同時也給婦女們提供繪畫之外的訓練,包括算數和溝通技巧。

「一開始我們很怕和任何人交談」Indu笑着說,「當時我連尼泊爾語都不會說,只會講當地的米提拉語,現在都會了,也會寫字。」這對她們來說是全新的經驗,得到丈夫的認同,離開家和村子踏足另一個地方,展紙提筆,將原本繪於牆上終究會被雨水和時間沖淡的圖像展現在另一種媒介上,而且可以得到報酬。婦女們的畫作都各有自己的簽名和風格,賣出一幅能得到相應的收入。「我們變得自信,也越來越願意去中心。我對自己說,一定要去,因為我有才華,而且可以得到回報。」

開花:微塵依舊

如今的發展中心裏有接近50名米提拉婦女在此工作,繪畫之外也將米提拉畫應用在陶器、紡織物、鏡子等範疇,作品多次在英國、美國、德國、比利時等地展出。創立者Claire已退出管理,只以顧問身份提供意見;而Indu用她在中心的收入供養她兩個孩子上學、完成大學教育,並逐漸成為中心的生產部主管。

從中心回賈納克布爾時已是傍晚,正好趕上當地的印度教節日“Chhath”。在這一天的清晨和黃昏,女人們步入及腰深的水塘,手中捧着獻給太陽神的水果、穀物和糖,閉上眼,一遍遍地默聲祈禱。

「多久才能完成儀式呢?」看着一名少婦在水中一動不動站了四十分鐘後,忍不住問身邊的老者。

「不一定哦。」他說,「一般是許的願望越大,站得越久。」

「那,通常求甚麽呢?」

「求家庭圓滿吧。孩子、丈夫健康幸福。」老者聳聳肩,用一種理所當然的語氣說。

太陽逐漸斂去光芒,寒意一點點漫開。一條水蛇從排成列的女人間游過來,又游了回去,除了我之外沒人感到驚訝的樣子。這時突然想起那些喜歡將身上紋身圖騰繪入畫中的婦人,其中一個說,紋在她手臂上的是丈夫的名字;然後又想起那句流傳至廣的話:她變得很低很低,低到塵埃裏,但她心裏是歡喜的,從塵埃裏開出花來。

印度古國米提拉

有三千年歷史的賈納克布爾位於尼泊爾南部和印度接壤的東特賴平原,曾是古老王國米提拉的都城。如今米提拉的疆域大部份位於印度,只有一小部份處於尼泊爾境內。由於米提拉國王又稱賈納克(Janakas),因此人們沿用賈納克布爾來稱呼這個古老的城市。米提拉地區有其獨特固有的傳統文化,至今當地的人們仍在使用古老的方言米提拉語(Maithili),也擁有自己的文字。

Travel Memo:尼泊爾

簽證:持特區護照或BNO護照均須辦理簽證,可出發前於駐港領事館辦理,或直接在到埗後於機場入境時辦理落地簽證,以15 日簽證計費用為25美元(建議以美元付款較化算,若付港元費用則為$240),記得帶備兩張證件相作辦理簽證用。

機票:香港直航加德滿都來回機票價錢連稅約$6,600起

貨幣:1港元約兌12.8尼泊爾盧布,當地亦流通美元