獅子山代表香港精神,那麼騎樓則是廣東的一張身份證。街道兩旁盡是騎樓建築、延綿不斷的盛景,香港早已絕迹,如今若能找到十幢相連,已相當了不起。花光老本,才懂回頭,是矛盾,還是真理?一個展覽,讓攝影發燒友梁仲豪(Ray Leung)驚覺老香港之美,於是毅然北上廣東省,用鏡頭捕捉我城難以復見的種種情懷。

記者:邵超

圖片由受訪者提供

那個展覽,便是去年於香港海事博物館舉辦的「晚清碎影:湯姆森眼中的香港與華南(1868-1872)」,來自蘇格蘭的湯姆森是十九世紀的著名紀實攝影師,一百五十多年前的影像,對七十後的Ray來說,是一個啟發,驅使他繼續追尋不同攝影師的老照片,把目光聚焦在四十至七十年代的香港騎樓建築,也自此踏上了一條「北」歸路。

「近幾十年香港發展得太快,發展及保育難以平衡,反而國內會保留古城古街,所以每月至少北上一趟影相。」Ray漫步珠海、東莞,感嘆香港碎影還望廣東。跟他坐船轉車前往珠海斗門,的士甫轉入內街,恍如民初劇集般的懷舊場景就在眼前,一條長約五百多米的騎樓街是那裏的標誌,去年被中國文化報社及中國文物報社評選為「中國歷史文化名街」之一。密密麻麻的商舖、騎樓,廊柱髹上以繁體字書寫的招牌,多了幾分實感及親切感。曾經,香港也有如此風光,「現在香港的古老建築頗為分散,難以形成氛圍。」

「懷舊永不等於過時」

斗門歷來是珠三角南岸的貨物集散地,明朝時代已成墟鎮。到了清朝,外國華僑開始回鄉投資,更見繁華。民國十七年,加拿大工程師兼牧師嘉理慰等人集資擴建街道,因而誕生了糅合不同西洋建築元素的騎樓街。如今,騎樓街經已變成老街,騎樓建築風格多樣但卻統一諧協,中西合璧,曾有布店、米舖、百貨店及中藥店等二百多間店舖,整體格局保持完好,但只餘三十多間真正保留原有風貌,老街似乎只剩軀殼。「最重要保留到當年的建築特色,古鎮居民的生活水平變化不大,影響不算太大。」

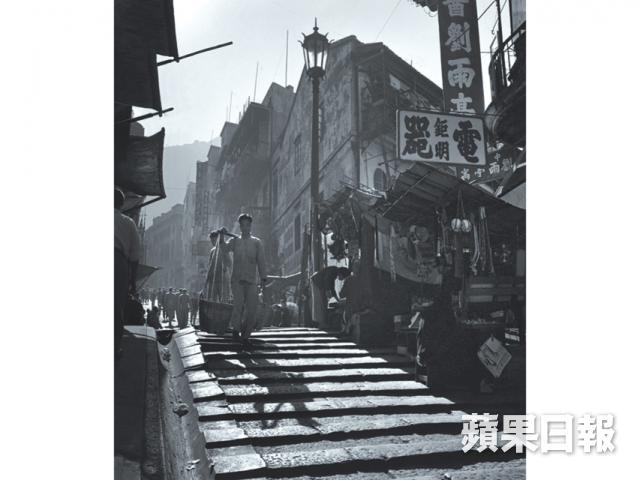

街上不時有汽車駛過劃破寧靜,但耐心等待便有收穫,遠處有人推着木頭車經過,衣着樸素,一下子把時空拉回數十年前。最期待的畫面出現了!「在圖書館及網上搜尋過很多老香港的相片,有些會用側光、煙霧創作沙龍,但我最欣賞何藩、鍾文略兩位先生的作品,平民化,一看就明。他們鏡頭下的人物,永遠予人充滿活力的感覺。特別是何藩,他常常利用背光效果,凸顯硬淨的人物剪影,突出動態。懷舊永不等於過時,更是攝影的好題材,他們的作品至今仍然充滿欣賞價值。」

小人物的生活最為動人,廊下老伯正在編織藤籃,讓Ray憶起兒時往事,「小時候住在荃灣,當時的織藤業很發達,市集會賣藤器、沙煲及竹製品等山貨。有親戚開藤器廠,兒時更會到那裏打躉。」荃灣作為傳統工廠區,乍看仍是充滿風情,但Ray卻說站在荃灣的停車場大廈,便看到新式商廈與舊式樓群二分天下,「香港的街道已無特色,最後的堡壘可能是深水埗及油麻地。」兩日一夜的行程,Ray收穫甚豐,捕捉了擺賣生果的攤販、用囍字揹帶背着孩子的婦人,只要回去把相片調成黑白,更添懷舊味道,若非偶爾有幾個簡體字招牌不慎入鏡,真的幾可亂真。

找到港昔生活

Ray鏡頭下的必備元素,除了逆光、騎樓及樸素的衣着,就是阿爸年代人人胼手胝足、奮發向上的朝氣男子漢、大丈夫。

最後的香港騎樓

內地保育古鎮古街,已成文化旅遊產業,賺錢能力不俗,導演也樂於實景拍攝,香港人得以在光影世界及現實裏頭緬懷老香港。Ray的心水清單中,有《一代宗師》、《東山飄雨西關晴》的赤坎古鎮、《讓子彈飛》的台山梅家大院等建築,還有拍攝《十月圍城》時重建了一九○五年中環景貌的上海片廠。反觀香港,歷史建築之名亦不能保其性命,規模較大的騎樓群十分罕見,值得珍惜。以數量計,北河街、汝州街及欽州街一帶,仍保存了為數不多的戰前騎樓。

騎樓粵港我爭先

研究香港歷史多年的古物諮詢委員會委員高添強質疑有腳騎樓應是由港傳粵,因他翻查相片,估計騎樓早於十九世紀末已在香港出現。唯一肯定的是,它是由東南亞的華人城市傳入香港,下舖上居,外加一條遮風擋雨的長廊。

何藩攝影足迹

已達八十高齡的何藩是攝影界屢獲殊榮的老前輩,喜用鏡頭把五六十年代的香港介紹給國際。他尤愛隨意亂逛,看到適合的畫面及光線,就算站一整天,甚至下年再來,也要等到最佳時機及主角入鏡,主角可以是搬運工人、交通警、小學生。「AO Vertical 」藝術空間剛為他推出的新書《何藩:香港回憶錄》舉辦同名相展,展期至下年1月31日,而中環·石板街酒店亦獲授權以其相片作佈置。