【創業板專題 三之三】

創業板面世15年,由最初萬眾期待到現時回歸平淡,過去所獲得的負評始終較多。未來創板的發展應何去何從?金融發展局政策研究小組召集人李律仁仍抱有寄望,表示日後或有機會再「食正個浪」,屆時就能再創高峯。不過,「股壇長毛」David Webb卻未有給予創業板未來的憧憬,更加毫不可惜地表示,「15年的實驗,是時候完結」。

記者:黃翹恩 石永樂 吳永強

有「股壇長毛」之稱的David Webb,對創業板作出一句利落的眉批,「15年的實驗,是時候完結」。他認為創業板現時唯一可行的出路,就是將之併入主板。

促兩板合併 各取長處

在Webb眼中,創業板的死症不是集資額低,亦不是公司爆煲打擊投資者信心,「這些在主板都會出現」。他直言應將創業板併入主板,是因為「香港市場不需要兩個上市板,有能力的公司早就在主板上市,只有未達標準未達盈利要求的小公司,上市時才迫不得已在創業板掛牌」。他建議兩板合併後,應保留各自長處,尤其創業板公司強制公佈季度業績,資訊披露比主板更全面,屆時主板公司亦應一體均沾。

事實上,15年前創業板誕生的前一刻,Webb曾撰文回應當時關於創業板的諮詢文件,他當時亦沒期許創業板可以做到納斯達克般的科網股中心。今日看來,創業板確實是高不成低不就,定位不彰,Webb認為這歷時十五年的「實驗」,是時候告一段落。

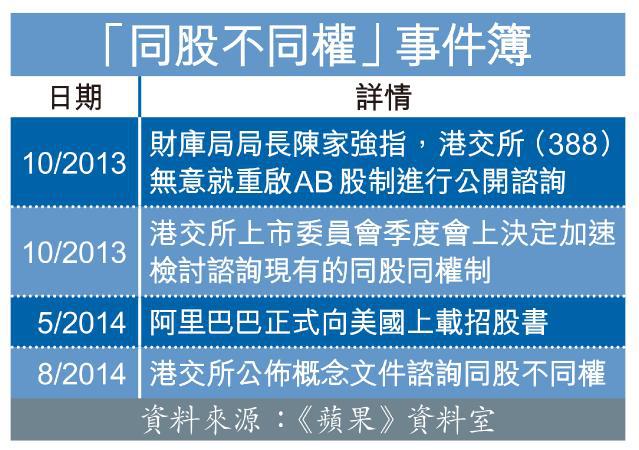

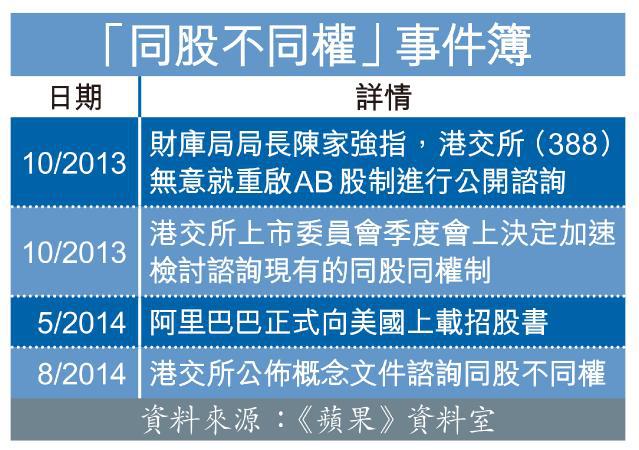

除了完全摒棄創業板,市場亦曾討論能否為其改革,重新注入活力,包括接納不同股權架構公司作緩衝,以免重蹈失去阿里巴巴的覆轍。

Webb認為問題本質不在於哪個上市板,而是股權平等原則不應棄守,「在香港市場要剝削小股東已經很容易,犯不着多此一舉(容許同股不同權)」。

金發局政策研究小組召集人李律仁認為,現時創業板雖已是「一粒運行得唔錯的齒輪」,但並不代表這顆「齒輪」無法發揮更大的功效。他認為市場人士應作為「夢想家」繼續「賣橋」,而監管機構就要以「工程師」的角色全力作出配合,因時制宜改革創業板。

創板近年的集資額只佔全市場約2%,有說應放棄這雞肋,有說應進行改革。李律仁坦言,當時推出創業板時,「大家都會有幾大講幾大」,若與最理想的情況相比,創業板當然未竟全功。但他認為創業板作為「豐富市場」,容納不同規模、不同行業公司的天職,實際上已交足功課。

支持進行革新

創業板近年已回歸平淡,但李律仁認為創業板並非僅止如此。他借用生物學的概念指出,創業板正正體現金融市場的「biodiversity(生物多樣性)」,未來或會出現任何難以想像的可能性,惟現時只是「在等一個機會,迎接下一個未知的熱潮」。雖然李律仁眼中的創業板已十分「稱職」,不過他亦不反對創業板進行革新,當市場發現新機遇,監管機構更應全力作出配合。

李律仁支持創業板隨時革新,包括研究在創業板接納同股不同權。但他慨嘆現時社會過份敏感,間接拖累金融市場改革舉步維艱。要將同股不同權與創業板結合,在他來說並非易事。