【本報訊】小朋友生病住院,家長不能常陪伴,加上疾病與治療的不適,隨時令焦慮指數急升,甚至留下心理陰影,抗拒治療。一項調查發現病童留院期間參加醫院遊戲服務,透過模仿治療過程的遊戲,如抽血及做手術等,能增加對即將面對治療的認識,從而克服恐懼心理。調查顯示接受相關服務的病童,住院期間焦慮及負面情緒可減低兩至四成。

記者:黃靜薇

智樂兒童遊樂協會委託港大護理學院進行調查,邀請兩間公立醫院的304名3至12歲、住院超過3天的病童參加,其中一間醫院的病童每日參加30分鐘醫院遊戲,另一間醫院病童只接受一般治療。調查發現3至7歲病童的治療效果較顯著,負面情緒及焦慮分別減少25%及42%﹔8至12歲的兒童則減少21%及15%。

該學院助理教授李浩祥指出,住院病童普遍對病情不了解,加深對治療的恐懼,「有啲小朋友會以為自己唔乖,住院打針係要罰佢,怕咗醫護人員」。家長往往側重生理治療效用,忽略病情對子女心理方面的影響,「家長以為病咗就要多啲休息,但玩係小朋友本能,透過遊戲可以舒緩緊張心情、令佢哋開心番」。

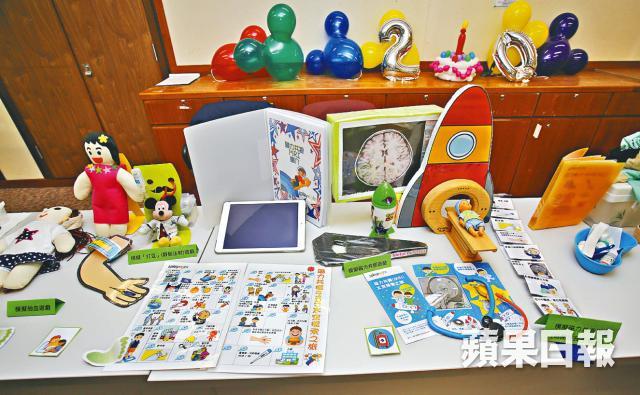

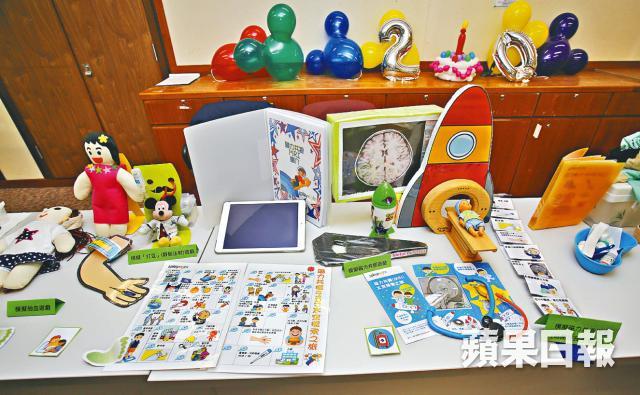

用公仔模仿手術流程

醫院遊戲分為模擬醫療程序、注意力轉移、醫療及發展性遊戲四類,遊戲師會用公仔向兒童解釋手術流程,例如護士如何拆石膏,或透過小手工製作針筒、手套等醫療儀器,讓病童對日後治療有心理準備及親切感。

智樂高級醫院遊戲師黃佩芬表示,病童害怕抽血及手術,一般人以為他們只是怕痛,「佢哋以為抽血係抽晒佢啲血、磁力共振發出啲巨響會殺死佢哋,唔肯合作,但其實解釋畀佢哋聽點解要咁做,就可以好快平復到情緒」。

智樂於本港五間公立醫院提供義務的醫院遊戲服務,醫院管理局兒科中央統籌委員會主席李志光醫生表示,未來希望可將醫院遊戲納入常規醫療程序,2018年投入服務的啟德兒童醫院亦會引入醫院遊戲。