【記者呂麗嬋報道】年輕人雜誌《100毛》,這陣子好紅。高官說要「搞好青年工作」,權貴說有人怕了年輕人要移民,魔童王維基一句﹕「你們知道《100毛》嗎?」作家李碧華、廣告人畢明和填詞人林夕輪流推介,風頭一時無兩,三個80後創辦人林日曦、陳強和阿Bu說:「唔係我哋貼(年輕人心態),係佢哋(高官)out。」要了解年輕人,應先放下「我食鹽多過你食米」心態,三子笑言或較開口埋口「上流論」,更能對症下藥。

《100毛》的辦公室在葵涌工廈。推門進去,一列列長木枱全開放式,昏黃燈光,襯托遠處傳來的輕快音樂,似足樓上cafe。「唔想咁似傳統辦公室,呢度人工唔高,唯一嘅員工福利,係老闆人人都鬧得。」說這話的,是由DJ變身填詞人、作家、出版社老闆的多棲創作人林日曦。創刊一年半,這本聲稱搜羅每周100條熱門話題的「實體網絡書」,創出「夕陽出版界」的奇蹟。

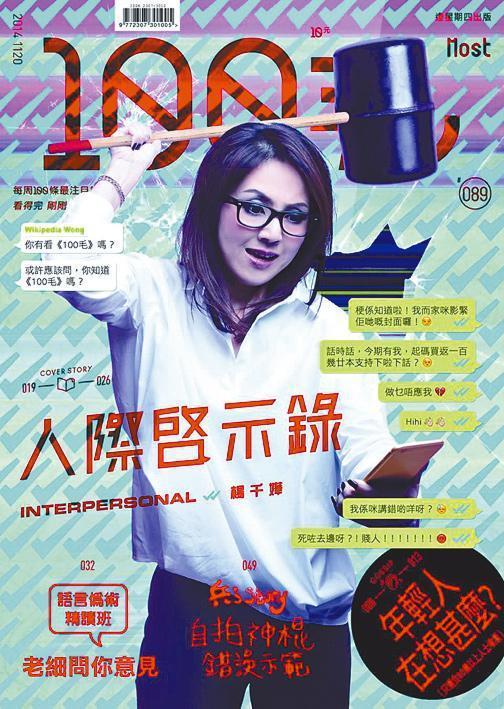

每本10元,每期銷量平均達八萬本,《100毛》受年輕人歡迎無花無假:大學學生會訂閱,佔領區內的公共書架,也設《100毛》專區。自魔童「挑機」,不少人在想「毛孩為何物?」,最新一期《100毛》,其中一條毛正是「年輕人在想甚麼」,註明「只適合60歲以上人士觀看」,延續惡搞賤格無傷大雅的精神,令人在紛擾的世情下陰陰嘴笑,功德無量。

「所謂貼,係我哋第七手講,班高官玩到第70手先收到」、「只有心境年輕嘅人睇得明,班高官睇,一定要揾人繙譯,不過搵我,我一定收20萬人工,同劉江華一樣,仲要佢做我助手先肯制。」「啲日夜湊網嘅人會話我哋out,嗰100條毛係畀唔得閒成日上網、但思想年輕嘅人睇呀。」「你有冇睇星際啟示錄?班超級網友喺雲端上嘅外太空,達官貴人就喺地面,我哋就塞咗喺蟲洞入面,班地球人好奇怪,乜入面有嘢㗎?」

三個人三把聲,插科打諢,一條四平八穩的問題,他們仨,就有本事將問題拆散重組,然後來個華麗轉身曲線回應。大抵,不按常規,少少寸嘴、間歇無聊,但創意無限,是《100毛》引起年輕人共鳴的「精神」,但也是擁抱實用主義、認定向上游、上樓就是「好」的上一代人,永遠難明的世代鴻溝。

「新成立嘅乜智庫,成員唔係老、就係有錢,一唔係就讀好多書,最好係去過外國留學,到你話佢啲成員老,佢就搵李慧詩入去,但都要攞過金牌,先至叫做合資格。」林日曦與陳強,你一言我一語。在後佔領時代,中方及港方着力研究療傷方案,特區政府又舉行腦震盪會,討論青年工作,試圖「修補裂痕」,只是上一代精英,始終迷戀「向上游」,就如特首梁振英,也只懂高舉「滬港通為香港青年製造發展機會」,兩代人越走越遠,已可預期。

「你唔明喺度扮明,扮聆聽、扮想知,呢樣先最令人反感,你索性話你唔理,坦白少少,大家可能仲好過啲。」上一代的「務實」VS下一代的「理想」,是不少人對兩代人「談不攏」最簡化的概括。今日的《100毛》,讓苦無出路的年輕人,在每條毛之間找到生活趣味、找到共鳴,那管你心底或覺只是高登式的實體讀物,「無乜內涵」,但能夠成為時代讀物,自有過人之處。

「我哋只係將面書呈現喺紙媒,呢本係潮流生活雜誌,但當政治已經成為生活一部份,你刻意避而不談,反而好奇怪。」

而負責牽頭炮製的三個毛孩,成長背景也與他們的80、90後讀者相似:不是富二代,辭職創業要先工作至少五六年,儲夠錢也要冒險;但也實在未試過捱窮,沒有經歷過三年零八個月、沒遇過全民制水;知道錢重要卻不是最重要,嚮往自由的工作,創作為追求滿足感和快樂,為自己為社會發聲,尋找共鳴。

「真正想搵錢唔會搞出版,但我嘅心願係希望喜歡創作嘅人,可以有合理嘅待遇。」浸大畢業的阿Bu,參加DJ選拔賽入行,與自薦入電台的林日曦和陳強,都在商台出道,年紀相若、思想模式接近。09年,三子邊做DJ,邊以兼職方式,孕育出《黑紙》,在便利店寄賣,一蚊一張紙,由相片到文字,極富實驗性,雖然「備受質疑」,但卻成功引起話題。

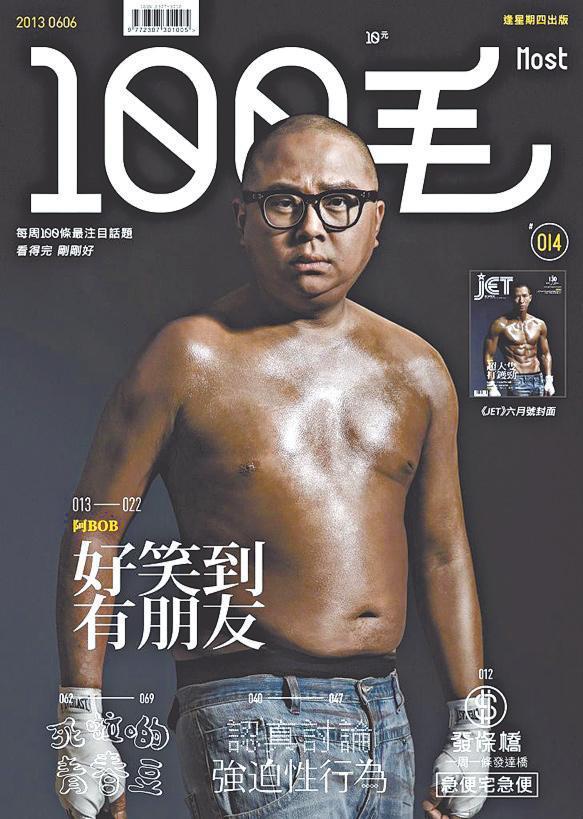

直至去年3月,阿Bu說,太多嘢想講,一張紙不夠,於是創辦《100毛》,由認真文藝變身「搞笑抵死」,貫徹港式精神分裂。以網絡語言講網民關心的話題,由「講呢啲」到「路姆西」。在「你怯就輸一世」的熱潮下,找來阿Bob塗滿油扮《激戰》的張家輝,擺明抽水;見到「佛門霆鋒」釋道心在高登大熱,讓他與楊天命和麥玲玲來個crossover,一樣抵死好笑。

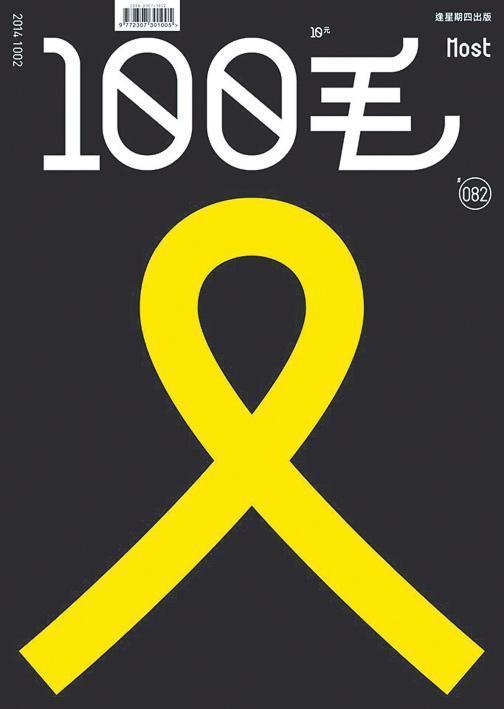

你以為它只求搵明星惡搞?9.28催淚彈震撼全城,向來「冇正冇經」的毛孩,竟大膽地以黑底大黃絲帶作封面,支持佔領的立場不含糊,「我哋只係將面書呈現喺紙媒,呢本係潮流生活雜誌,但當政治已經成為生活一部份,你刻意避而不談,反而好奇怪。」與年輕人同悲、也與年輕人同喜,由劉江變身劉江華,到阿Bob手持生果刀、扮最鍾意乜乜乜的中年怒漢,統統是話題作。

「由創刊到𠵱家,我成日問自己一個問題,唔死得就得,之後先衍生出另外兩個問題﹕就係今個月同下個月有冇糧出。」林說。由自稱「討厭政治」,到毫不迴避黃絲帶的立場,這本印刷不算精美的年輕人雜誌,戲謔依舊,卻與無數年輕人同步轉折,並肩成長,「我哋唔介意被抽廣告,因為根本唔多,每期平均都係十隻左右。」本來無一物,用最新的方法走進老早宣佈進入黃昏的實體出版業,小本經營,憑藉話題谷銷量,重回基本步,將來如何無人知,但這個「階段性勝利」,不簡單。