孩子都愛玩,快樂童年怎能沒遊戲相伴?然而今天大部份遊戲都滲透大人口味、功利計算。 家長總期望孩子能在遊戲中學習到甚麼,其實遊戲和學習不應有直接關係,遊戲最大意義好簡單——就是歡樂,玩甚麼、怎樣玩,家長好應該放手讓孩子話事。

撰文:黎佩詩

攝影:梁志永

部份圖片由智樂兒童遊樂協會提供

遊戲都有真假?環球權威組織International Play Association把真正的遊戲定義如下,一,由孩子本人策動、自主掌控、自我建構的任何行為及過程;二,源自本能的自發驅動,不能強迫,是為遊戲而遊戲,並非為達到某種目的之手段;三,沒固定模式,完全自由,具備有趣多變、靈活富挑戰性等特性。

智樂兒童遊樂協會總幹事王見好表示,很多家長誤解遊戲是有規則的活動,要按部就班、預先安排。「上興趣班也不一定是遊戲,要視乎孩子如何定義,遊戲目的就是為玩而玩,若孩子告訴你:『我今日玩得好開心呀。』那才算是遊戲。」王見好呼籲要每天讓孩子遊戲一小時,過程中家長絕不可說三道四,孩子才可玩得盡情。

孩子沒邀請 家長冇份玩

遊戲是孩子基本權利,與生存、接受教育、健康發展同樣重要,並非學業以外一種選擇,而是一種必需。王見好:「教育教導你要認識的東西,遊戲啟發你不認識的東西。」遊戲有助自我、自尊、自信的建立,讓孩子用另一角度認識世界。

簡單例子,給孩子幾塊紙皮,他們加點想像力就能變出城堡、汽車甚至滑板。「有時家長會覺得孩子無聊,摸東摸西不知做甚麼。其實探索也是遊戲一部份,可讓孩子訓練大小肌肉,挑戰自己。」許多家長擔心,孩子年紀這麼小,真可任由他們話事,決定玩甚麼、玩幾盡、玩多久?王見好建議家長應觀察孩子玩法、變化、模式、表情及身體語言,輔以開放式提問,適當時作言語鼓勵。「有些小朋友做任何事前都會望一望父母,獲得准許才放膽做,家長簡單一句話就能為他們建立自信。」她提醒家長,應該在子女主動邀請的情況下才加入遊戲,別評判上身,別做催命符,別突然終止遊戲,「孩子專注遊戲,證明他喜歡該玩意,玩得興高采烈之際突然被叫停,對他們來說有如災難降臨!」

廢物利用 發揮創意

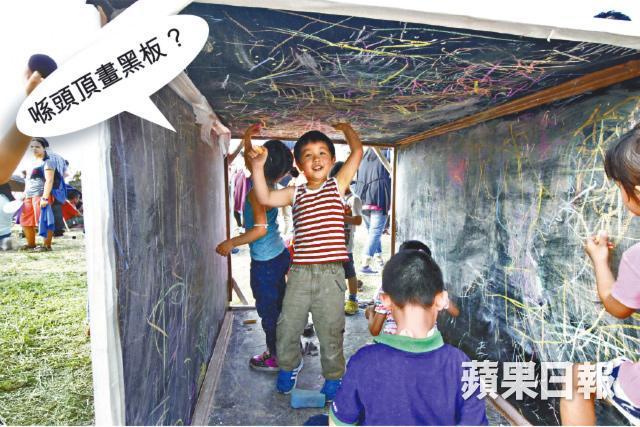

為提倡「由孩子話事」的遊戲,智樂兒童遊樂協會早前在西九文化區舉辦了「鷹君智樂遊戲萬歲日」。現場設廿多個遊戲項目,包括用剃鬚膏及粟粉混合成油漆的「污糟貓集會」;利用竹、布、繩、索帶等材料搭建帳篷的「野外夢想家」;集合正方體、長方形、水桶形及圓鐵罐形黑板的「變種黑板」等等。這些遊戲統統能讓孩子發揮創意,選材方面,簡單安全及可塑性高的物料如紙品、布、繩、顏色筆、積木、植物、飲管及舊光碟,都可以考慮。

王見好提醒家長,讓小朋友天馬行空的同時,要評估遊戲的安全性。有時候,就算沒有道具,都可以拍手、猜謎語或玩IQ題,最重要的,是擁有一顆遊戲的心。

註:

智樂兒童遊樂協會將在11月23日舉行西貢區堆沙比賽2014暨沙灘嘉年華,明年3月另有大型遊戲計劃,查詢 http://www.playright.org.hk/free_play/

家長點睇?

多接觸大自然

尹先生帶三個小孩子參加遊戲萬歲日,最欣賞「草草大地」遊戲:「禾稈草平日不常見,大家玩得好開心,我平日會跟子女玩擲枕頭、騎膊馬。」許多家長講究衞生,不讓孩子玩這類遊戲,尹太卻很鼓勵小朋友多接觸大自然。

一歲有話事權

兩歲的楊玥朗在「污糟貓集會」玩到不捨得走,他一歲已經有話事權決定玩多久。楊太:「你幫他預備好材料,他不喜歡的話,頭也不回。如果有興趣的遊戲,他會好緊張。」家裏的洗手間是兒子的畫廊,楊太會讓他用剃鬚膏發揮創意,在鏡子及牆壁瓷磚上繪畫。