與其說這裏是間工作室,不如說是藝術家廖永雄的第二個家。他的畫,意隨景物轉,家住將軍澳便畫海;搬到何文田就畫青鬱峯巒;遷入太子現址,窗外滿眼都是色彩不一的舊房子,遠處的獅子山霧掩雲埋,宛如淡筆點染,又是一幅城市山水畫。遊思馳騁間,你會明白,為何他經常在家舒服得沉沉睡去。

記者:邵超

攝影:陳永威

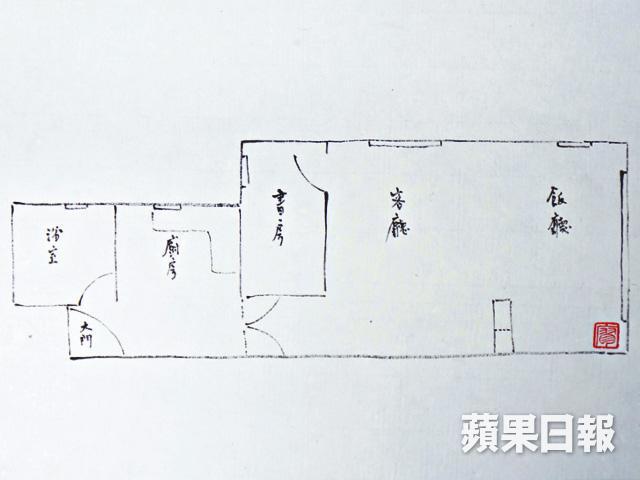

這幢六十年代舊樓總共只有廿二個單位,一梯兩伙,門牌就是街號,電梯門打開的一刻,一眼便能找到廖永雄的家。只見燈光打在石屎牆上,鏤空門牌像件展覽作品似的,一派藝術風格。甫入室內,環視四周,全屋以一道對開的木門分隔廚廁及客飯廳(兼作畫室)。「回家後,需要空間沉澱一下。」這道門也可避免食物異味飄進畫室,「污染」宣紙紙香。「原屋間隔本來就很好,我只是把可以打通的牆都統統打通,開放更多空間。」門一開,便聞黑膠轉盤傳來的輕柔音樂。

他的創作常常提出一個大問題:「山在哪?」瞥向飯廳那扇大窗,窗外果然有山。他總是坐在木案前面藉着陽光作畫、教畫,「屋子本來三面都有窗,換客廳窗時,我更盡量選擇最大的窗子。」於是,窗子變成畫框,「坐在桌前,剛好可以看到大樹,對街舊樓的外牆顏色幢幢都不同,很有生命力。」舊樓景處處有,但是樹景難求,早晨鳥聲啁啾,他絲毫不覺煩厭,「巴士聲才煩。」日間關窗隔絕荔枝角道上的車聲,晚間則輕啟窗戶,讓自然風與雀聲飄進來,「公園前那盞街燈很光,有時我會關掉飯廳燈,街燈射進屋內,倒像candle light。」

屋如其人 淡泊耐看

廖永雄畫的是現代水墨畫,佈置家居時也喜用木、竹、石頭等自然素材,故屋內文房四寶多,木具多,盆栽也多,淡雅素淨,不禁笑問他是否潔癖之人,「很多人以為畫家作畫時瀟灑奔放,其實想到現實,就知道要收納企理。」對於每件擺設,他也花盡心思,屋裏由松木枱椅到荔枝木小茶几,他都認真設計,只求用得舒適,「附近就有實木店,當初拿設計圖給師傅看,他們都覺得既麻煩又有趣。」他又找師傅將丟棄的竹材,切段砌成假天花,「假天花是用來擺放宣紙的空間,我也特意做了數個宣紙燈罩。」宣紙是在安徽原產地購買,這位藝術家為買文房四寶,不時往北跑,喜歡茶和陶瓷的他,更在景德鎮買來現成的白瓷作畫,「在那裏沒有相熟的店,反正就是一個陶瓷城,店裏有一條龍服務,買瓷器、畫畫、燒製後還會速遞給你。周六日政府讓大學生擺攤賣瓷,很熱鬧。」松木桌上,把花墟買來的植物往挖空的石頭裏一放,就是一道風景,「我只喜歡葉和樹,看着清爽怡人。」屋裏唯一的一束花是繡花,最艷麗的色彩已是梳化床上的葉綠色床單,屋如其人、其畫,淡泊自然,特別耐看。