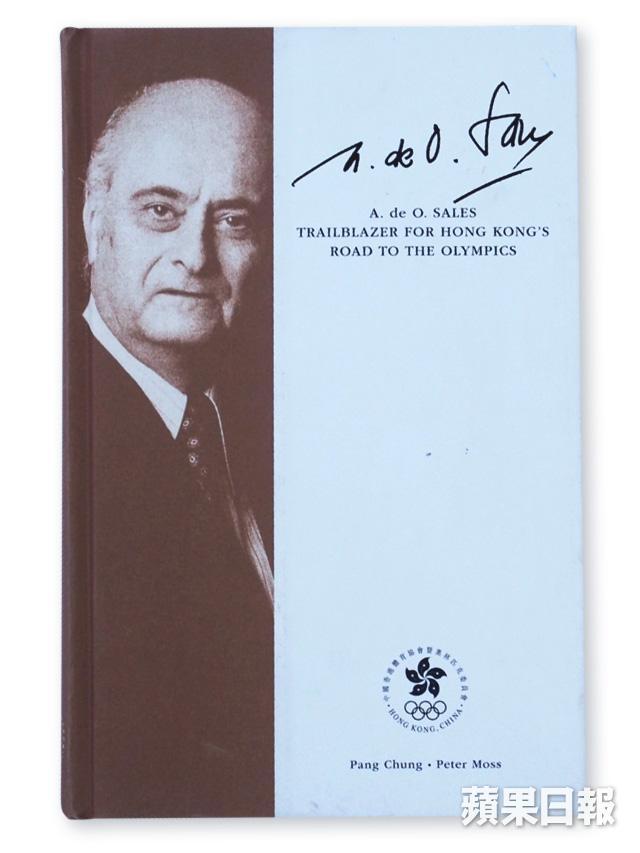

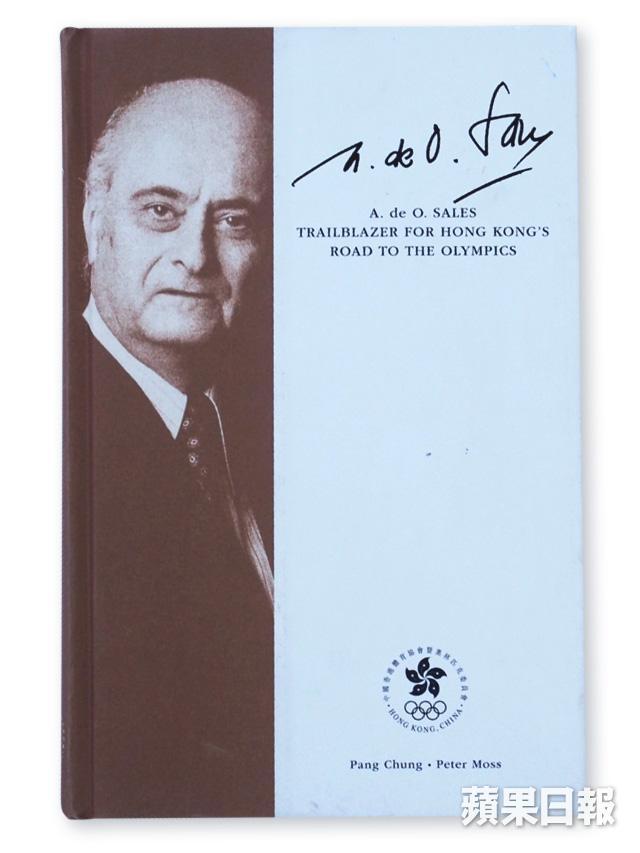

七十年代前,香港打工仔都是隻牛。甚麼"work hard, play hard",別開玩笑。那些年,運動只是西方人和有錢人玩意,不知是誰將運動普及。1952年香港首次出戰奧運、1996年李麗珊為港摘下第一金,當年唯一贊助她的洗頭水公司笑得合不攏嘴。如你是香港人,理應分享到這份喜悅。梁振英說體育界無經濟貢獻,建制派議員陳婉嫻勸其多讀書。我遂向特首推介這本沙理士GBM太平紳士的自傳《A. de O. Sales——Trailblazer for Hong Kong's Road to the Olympics》。他不但成立港協暨奧委會,為運動員參與國際賽鋪路,1958年更創辦體育節,1973年至1981年擔任市政局主席,更是文康建設的黃金時期。就連曾為香港女子賽艇運動員、1993年香港東亞運「第一金」的何劍暉都說:「是沙理士讓我夢想成真。」

記=記者;何=何劍暉

記

:

沙理士對你有何影響?

何

:

小時候,從沒想過運動員是一種職業,是沙理士,我們尊稱他為「沙翁」,是他給了我希望。當我畢業時,沙翁為香港體壇建立了一定的基礎,伊利沙伯體育館、香港體育館等大型基建落成,我正享受這成熟期。1984年,我是代表香港出戰奧運的其中一位健兒。還記得老師跟我說:「你可以參選奧運喔!」那時我還一笑置之。當年在開幕典禮上,沙翁勉勵所有年輕運動員,應抱着「友誼得一、參賽第二」的態度,讓我們在零壓力下參賽。

記

:

書中提及殖民政府推廣全民運動是帶有政治目的,那是甚麼一回事?

何

:

香港「六七暴動」後,政府藉推廣全民運動,令港人建立歸屬感,亦希望滋事分子參與其中,分心後不再搞事。1971年,港府利用沙理士在推動文娛康樂的經驗和識見,舉辦盛大的香港節,全港各區均有參與。

記

:

書中提及沙翁一句「推廣康樂及全民運動,是一種社會投資。」梁振英似乎不認同,甚至一句打沉香港健兒,沒有願景還談甚麼社會投資,你怎樣看?

何

:

政府如用經濟現實角度看體育,那肯定是盲的。推廣運動絕對是社會投資,這關乎於全港人的生活質素。老實說,現時政府在基建上的資源是足夠的,同時亦給予體育學院不少資源,可惜香港運動文化未夠根深柢固。政府推廣全民運動時需要給予運動員一個願景、一個承諾,如非只針對精英,及至體育科學生保送升學,讓他們有信心以體育作為終身事業。

記者:陳芷慧

攝影:伍慶泉