Do you hear the birds sing?時序進入初冬,來港過境的冬候鳥越來越多,鳥多聲雜,大家又能認出多少鳥聲?吱吱喳喳、咕咕、啞啞,會讓你想起哪種鳥兒的形象?觀鳥迷便練就了辨聲認雀的能力,細耳傾聽,腳步移往濕地、公園,循着鳥聲,探尋冬天好聲音。

記者:邵 超

攝影:陳永威、楊錦文

米埔 聽候鳥的聲音

人在米埔自然保護區,手機調了震音,隨世界自然(香港)基金會高級推廣主任梁銘諾(Andy)遊覽米埔不同的生態環境。候鳥南飛,沿東亞到澳洲的航道上飛行,香港是北方鳥兒展開千里長征的一個中途站,最終飛達南國。在遷徙高峯期,據估計每年有120,000隻水鳥飛越米埔后海灣。個人才第三次探索這個幅員380公頃的拉姆薩爾濕地,推開小閘門,沿着小村徑漫步,地上散落着黑似墨的果實,那是海杧果,全株有劇毒,多長於海邊,米埔內的魚塘旁長了不少這種紅樹。指向遠方一株禿樹,站滿一排鸕鶿,「春天及秋天以鷸鴴類最多,牠們在北方繁殖,南方遷徙,如鸕鶿一般過了重陽便回來米埔,清明時又飛走了。」

鸕鶿的叫聲很普通,但有一種習性很易認,「牠們喜歡禿樹,更多時候,牠們的排泄物過酸,酸死樹葉,樹慢慢就變禿。」轉眼間,到了基圍,已經進入米埔沼澤區範圍。四十年代,養魚業及蝦業蓬勃,居民在紅樹林加設堤圍,Andy指向距岸一公里之地,隱約看到堤圍,「每個基圍約十公頃。」沼澤區一邊是基圍,一邊是蘆葦叢,潮間帶泥灘、紅樹林,這樣豐富的生態環境提供了鳥類的口糧,如紅樹林常見的招潮蟹、彈塗魚。藏身於三層觀鳥屋,屋外的蘆葦叢在秋風裏長得茂盛。米埔為約46公頃的蘆葦叢所覆蓋,是本港最大片的蘆葦叢,這裏為不同的遷徙候鳥及長期棲息於米埔的雀鳥提供覓食及歇息地。

絲光椋鳥 千鳥齊叫

推開鐵絲網閘門,走過由油桶及木材搭成的浮橋,道路變得蜿蜒曲折,最終到達另一浮橋上的觀鳥屋,深入保護區的腹地,再不能走得更遠了。時值退潮,雀鳥都在遠處覓食、散步,耳朵聽不到任何聲音,只有屋下泥灘上招潮蟹在橫行的細碎聲音。回程時,我把這片寧靜的畫面告訴保護區主任黎雅儀(阿儀),她說:「你知道絲光椋鳥嗎?每年的11月至2、3月,牠們都會留在米埔。牠們的叫聲優美,但喜歡群集,你想想黃昏時300至1,000隻鳥齊叫,那便叫嘈吵了。」Andy忍不住插嘴:「新加坡烏節路購物區的綠化做得『太好』,引來數千隻雀鳥棲息,牠們集體鳴唱時……」那天採訪完成還未到黃昏,雖未能一賞黃昏景色,但可能免卻與絲光椋鳥碰面的機會!

阿儀在保護區工作初期,首次留意到的鳥聲來自灰頭鷦鶯,「那次聽到草叢間傳來meow-meow聲,我在想,保護區怎麼有貓,原來是這種鳥。」學習觀鳥大多拿着《香港及華南鳥類》辨認外形,但其實認聲快過認樣,像“ko-el ko-el”、“cuc-koo cuc-koo”便是杜鵑的聲音。大家都聽過鵲巢鳩佔的故事,鳩指的是杜鵑,古稱鳲鳩。鳥界中有托卵寄生的一類,像杜鵑,天生是賊,在港約有10個品種的杜鵑,牠們一般會找特定的養母哺育其孩子,乘養母不覺,叼走代母巢中的一隻蛋,然後自己生蛋後拍拍翼就走,「搵鳥笨」替孩子找個代母,自己便可免了母職,那些養母確實很笨,明明雛鳥跟自己不同品種也照餵哺。一種鳥一種聲音,齊來認識鳥界異聲。

米埔導賞團

查詢: http://online.wwf.org.hk/booking/tc/info.html#1

香港公園 聽鳥聲舒壓

在康文署工作逾十年,莫錦麗(麗姐)今年重回香港公園尤德觀鳥園擔任高級技工,07年曾一度離開,「離開時才知不捨。」當天離開,一來她很久前已申請調職,亦因為她由BB照顧到大、放飛園中的幼鳥離世。這個建於1992年的觀鳥園,以已故的港督尤德命名,他生前秉承英人熱愛觀鳥的性格,有空便到米埔觀鳥。尤德觀鳥園,是香港唯一沒有雀籠的一個,圍網範圍約3,000平方米,人們走在架空行人道,從不同高度近距離欣賞雀鳥,「每天一返工,聽到流水聲和雀鳥聲,自然會笑。」麗姐從來不是劇迷,她記熟晨間及晚上的動物紀錄片播放時間,「看動物心情很舒服、開心。」外國有Bird Therapy一科,聽鳥聲來舒壓,甚至幫助治療精神病。她笑說,還因為這裏的明星雀亞歷山大鸚鵡特別黏她,「有位訪客天天都來拍牠。」園中還有一隻整天在孵蛋的紫胸鳳冠鳩,有空記得問職員指示位置。

沙田 清晨鳥鳴最和諧

林鳥比水鳥叫得更響亮,顏色更艷麗,可能就是觀鳥迷愛上城市觀鳥的原因。香港交通方便,城市一刻跳入鄉間。藝術家李穎姍(Fiona)早年曾經帶領過聲音導賞團,遊走於沙田城市與自然的合奏。她設計的路線由沙田火車站出新城市廣場,再往沙田公園走,穿公園過橋至乙明邨吃早餐,數數聲音的排序,火車到站、離站的聲音、晨運客的走動與音樂播放、清晨的鳥鳴,最後便是大牌檔人群的喧鬧聲,「沙田是宜居的地區,有改頭換面的商場,仍有舊屋邨環抱,還保留一點老香港情懷。清晨到早上九點、十點,以上所有聲音都很和諧,跟我們認知中的喧鬧香港不一樣。」很少人願意早起,但總有OT時,或自願性通頂,近來印象最深刻的一次,在政總,「一起床,便聽到中信大廈大樹上的鳥鳴。」晨光第一線,鳥便在叫,這個自然的定律,假日偶爾早起晨運,靜聽城市第一聲心跳。

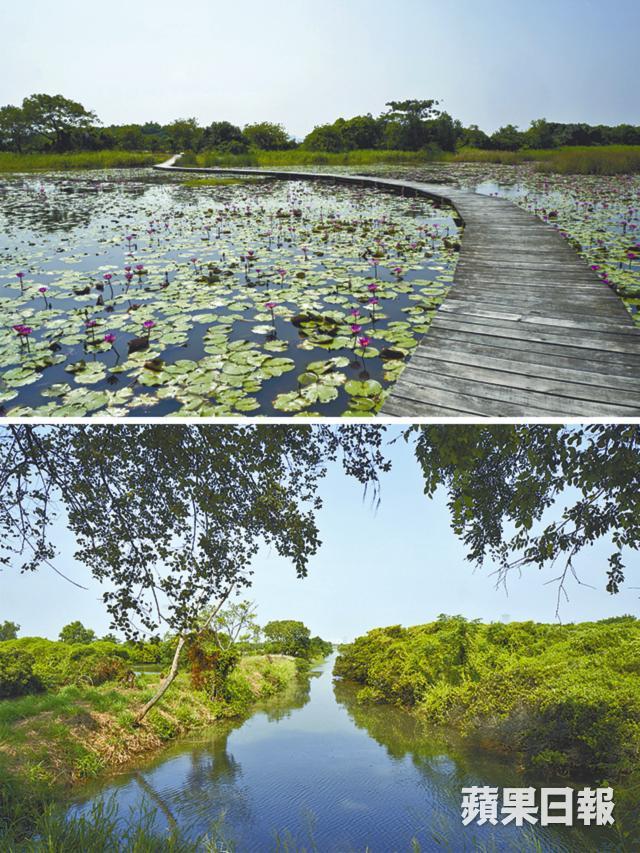

塱原 鳥的天堂

秋冬賞水鳥,在交通及方便程度來看,塱原濕地比米埔親民,也更容易近攝雀鳥。塱原是香港鮮有的濕耕水田種植的平原,一直受發展威脅,自2006年開始,香港觀鳥會和長春社在塱原合作的「禾‧花‧雀‧塱原生態農社」,與塱原農夫合作種植生態米多年,觀鳥會定期到整個塱原記錄雀鳥,助理研究主任謝偉麟(Ivan)指向田間的石䳭叫出像石頭撞擊的聲音,「將荒廢的農田重新種起稻米,不單我們可以吃到本地種生態米,雀鳥也來到這片濕地棲息覓食。」冬季部份稻田不收割讓鳥兒吃,吃不完便留來堆肥。在塱原常見的水鳥有鷺鳥、秧雞和翠鳥等在水邊棲息的鳥種;常見的田野雀鳥還包括鶺鴒、鵐、文鳥、鷦鶯等較喜歡開闊田野的鳥種。

http://www.hkbws.org.hk/web/chi/bird_call.htm

白腰文鳥圖片由Forest Chan提供