天才者,往往多能,卻又因多能而自相掩蓋。讀王世襄先生摹《江亭秋暮圖卷》,就有這種感慨!

王老以研究明式家具著稱於世,而與之相比,其他雜項門類的收藏研究,如飛鷹走狗、養蟈蟈、鬥蛐蛐兒之類都因顯得「好為小道」而遜色。唯深入了解者,纔能知王老是能「以小見大」,把舊日京華八旗子弟的玩意兒提升至人文層面去研究,而且都撰有專著了。

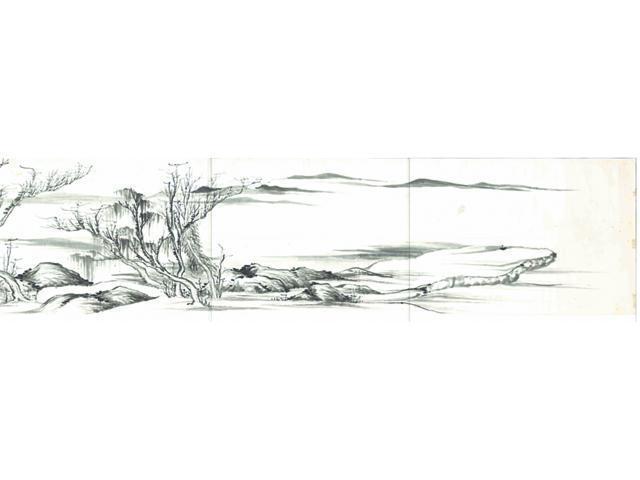

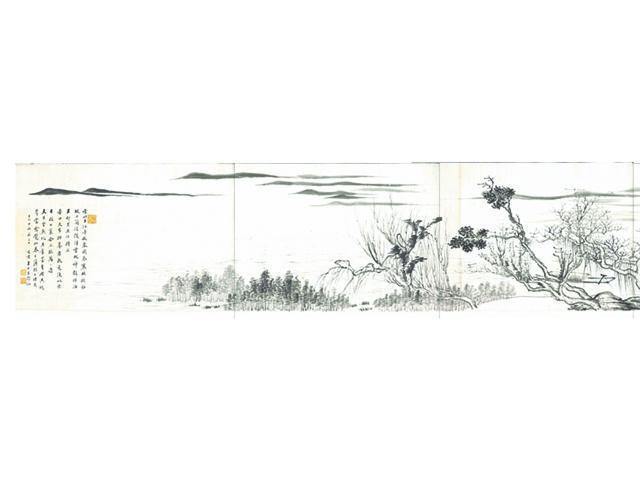

這種自相掩蓋,也有更甚的,就是王老的畫學被收藏掩蓋。他畫學的湛深,是始於幼承懿教(世襄先生生母金章是近代名畫家),早年的薰陶,讓王世襄能在一九三九年廿五歲即寫成《中國畫論研究》一書。時王世襄在燕京大學研究院攻讀,隨容庚先生游。其時海王邨某畫估持鄧實風雨樓舊藏「宋比玉《江亭秋暮圖卷》」求容老撫摹。容老撫摹既竟,復以原件授王世襄摹寫。

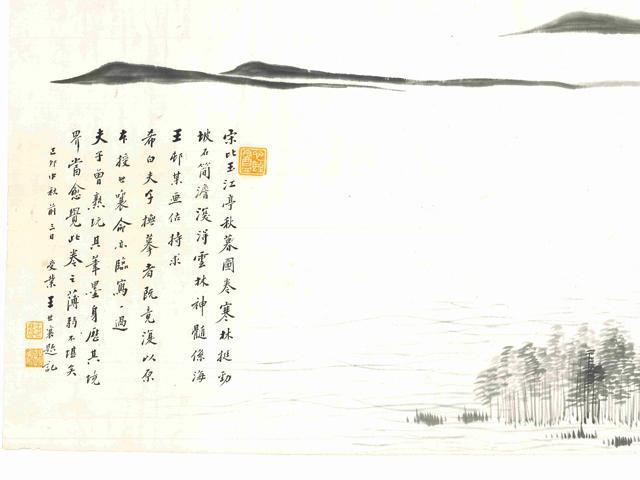

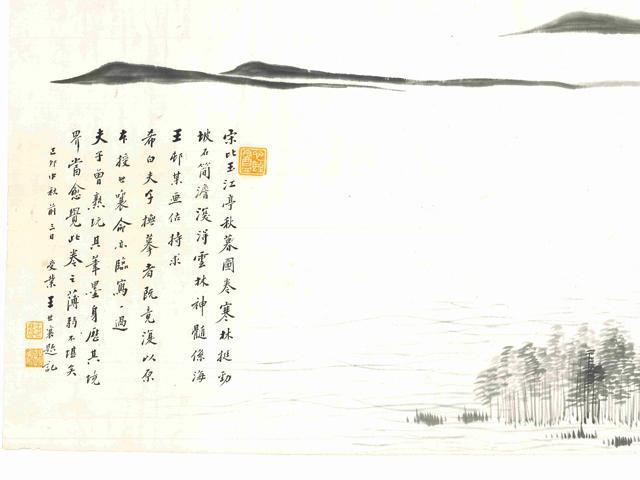

王世襄在摹本上的自題是:「宋比玉《江亭秋暮圖卷》寒林挺勁,坡石簡澹,深得雲林神髓。海王邨某畫估持求希白夫子撫摹者。既竟,復以原本授世襄命亦臨寫一過。夫子曾熟玩其筆墨,身歷其境界,當愈覺此之薄弱不堪矣。己卯中秋前三日。受業王世襄題記。」

這題記中所謂「撫摹」、「臨寫」,其實都是一回事,也可稱之為「臨摹」的。但有必要一說,由於「臨摹」是一種學習方法,因之向有誤解,以為臨摹一定下於真蹟。其實臨摹是一種「踵事增華」,是原作基礎上的繼承和發揮。簡言之,原型和描摹的關係,並非並列關係,而是一種延續的發展關係。中國傳統就重視摹本,像三希堂中有二希是摹本,像蘭亭八柱,也都是摹本,大英博物館所藏的顧愷之《女史箴圖》也是摹本。但其珍貴程度和真跡本無異。

說回來,王世襄的摹本當時是呈送容老的。而若干年後,文革興起,禍福無端,容老便偶有轉贈友生之舉。轉贈之中,王摹《江亭秋暮圖卷》即為其一,而受者為馬國權先生。

逮至八十年代初,馬國權應大公報之聘蒞香江,主編「藝林」、「文采」兩個週刊,復在中文大學藝術系教授書畫篆刻,又兼《書譜》編務。而拙編《名家翰墨》月刊創辦,馬公兼任顧問,多所籌划協助。及馬公退休,移居加拿大多倫多。離港前要處理部分藏品,以便在加置業也。有日,馬公攜書畫兩件至小軒,皆未裝裱,一為容希白丈之墨竹冊,另一即為王世襄此《江亭秋暮圖卷》。

受讓之時,我該怎形容這種驚喜呢?昔者容老贈我山水卷,容老歿後容師母又贈我容老山水冊。今又再得此墨竹冊,那是一而再,再而三了﹗

九十年代初,筆者嘗攜此《江亭秋暮圖卷》呈王老重閱。以為能讓老人驚喜,不意六十年後的白頭弟子,悲欣交集,重想當年,物在人非,攬圖酸痛,令筆者在旁卻也深感造次而不復措語了。