放催淚彈那天,人潮外圍站了一群金髮碧眼、短褲拖鞋喝啤酒的人,在金鐘的雨衣口罩陣中份外顯眼。他們只站在邊沿,不會前進,也不會後退,只默默守護腳下寸土。數月前,洋人在蘭桂坊食女鬧得熱烘烘,說英語的「鬼佬」被酸作「洋腸」。過客或沉迷酒色歌舞,以港為家的一些洋人卻選擇另一種方式,活在悲喜共存的香港地。為民主發聲、投入社區文化……這群「鬼佬」,白色皮囊下,包着一顆香港心。

記者:彭海燕

攝影:黃子偉、林栢鈞、陳永威、劉永發

司馬文:“我家的油漆掉落,就要重新髹過。”

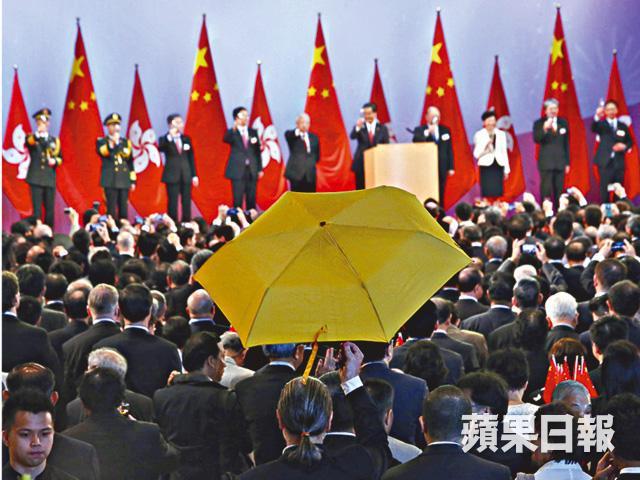

鬼佬玩得瘋狂,司馬文正好利用此印象,到國慶酒會“make a point”。「一談起參加酒會,職員告訴我,說沒有民主派人士去的。我說不用擔心,我會在胸口戴黃絲帶表明立場。我依然很想去,但他們還覺得不夠,我於是想到帶一把黃色雨傘去,進場後撐開,表示自己立場。」他說這是市場推廣手法,他不願學長毛吵鬧抗爭,只想靜靜讓傳媒拍下照片,宣揚自由訊息。同日,謝偉俊一身白馬王子look,頭戴白色草帽,司馬文笑說如此奇裝異服也能留下,自己沒理由被保安趕離場。「學生和平示威,警察卻武力鎮壓,香港變成如此,我很生氣。」慳家的他,垂涎酒會上的豐富早餐,但為替香港擋雨,撐起黃傘後便離開,與美食緣慳。

翌日,那撐起黃傘的高大背影傳遍各國傳媒,連司馬文三十多年不見的荷蘭老鄉都紛紛致電郵相詢。「我從未想過迴響如此大!」舉傘前,司馬文做過不少瘋狂事,在深水灣馬路邊爬樹,以示城市規劃有問題,行人無路可走;坐輪椅遊走馬鞍山,與傷健人士爭取道路設施;帶滑水板乘小巴,反映香港海岸沿線欠缺空間儲存船隻……很多人問:“Why are you doing this?”司馬文說理由很自私:「香港是我家,我家的油漆掉落,就要重新髹過呀!」1997年,他賣掉自己一手成立的設計公司,2000年成立非牟利組織“Designing Hong Kong”,關注香港的城市規劃,爭取可持續發展。

這個城市有一種flower power

最初,司馬文來香港只為逃避兵役,未想過一住就是三十多年。「我是荷蘭人,當年要服兵役,如果留在本國,就要接受為期兩年的軍訓。我不想浪費時間,在軍營裏喝啤酒偷懶度日,於是想在外國找一份工作。我爸爸在1974年來過香港,我在1984年便跟隨他步伐到香港。」他對香港的第一印象是「密集」:「四處都是人,很熱,很密集,但當久處後,我發現這個城市有一種flower power(愛與和平思想)。我待過歐美多地,從沒一個地方像香港般安全友善。在荷蘭,你隨時被黑幫推撞,紐約街頭的醉漢也經常鬧事,只有香港,連示威也非常和平。」訪問當日,他胸口掛着一條黃絲帶皮革項鏈,正是雨傘革命參與者做的,他們在街頭認出這位Mr. Umbrella,送上手工心血作支持。

在外籍人士腦海裏常浮現一個念頭:我應該甚麼時候回家?司馬文居港頭二十年間,也問過自己很多很多遍。2003年沙士爆發,他考慮過離開,但再三思量,沒有地方比香港更值得留下來。「荷蘭空氣很好,偶爾回去住兩星期,踏單車、探媽媽是非常好的,但當地沒有地鐵,交通很不方便。澳洲呢,風景美是美,不過生活很沉悶!我也試過遷到上海,但不到半年,已受不了沒綠樹為伴。十年前,我下了決定,不再有問號,香港是我家。」2003年伊始,他決心扎根香港,還投身政界,2010年當選南區區議會議員,「賣掉設計公司時,新買家剛好尋找舉辦活動的場地,我發現除海逸酒店和會展,香港海濱沒多少漂亮場地。香港的海大多很醜,有些還傳出異味,我開始思考,如何規劃好海港地區,機緣巧合下便做了區議員。」

香港政局second handover

當年來港,口袋只得四千元,司馬文自認今日也不富有,兩年前和香港人太太結婚,早說明自己是個poor man,「現在的收入主要來自區議員的薪水,太太也有工作,生活不成問題。香港物價指數頗高,我平日會帶水壺、三文治上班,也會盡量光顧茶餐廳,減低消費。」居港多年,他學識格價,學懂問:「幾多錢?」這未算厲害,自稱「鬼佬」的他,講香港政治更耍家,「我稱現在為“second handover”,自2003年起,中國逐漸插手香港事務,CY上台後更變本加厲。過去四年,香港人開始關注時事,談論教育、保育到移民政策等等,在此之前,只有學院才會研究這些議題。這是非常好的現象,社會需要討論才能向前邁進。我對香港的未來,仍然非常樂觀。」

Jonathan Stubbs:“我鄰居背景很多樣化,有記者、藝術家……”

香港海灣繁多,其中一個叫模達灣,位置在南丫島。小島從前很寂寞,只得原居民聚居,近幾年市區擁擠,把人擠到島上,包括漂泊多年的Jonathan Stubbs。

Jonathan祖籍英國,曾是網球運動員,退役後轉任運動教練,輾轉到過新加坡、杜拜、印度、西班牙、挪威等國。「我厭倦漂泊生活,想在香港停下來。無論工作或生活,香港都很方便,開公司方便,招聘方便,稅率低廉,營商環境好,也是理想居住地。」來港初期,他任職香港網球總會發展總監,三年後開設體育教練公司Court 28,現總算安頓下來。歐洲山高海闊鳥語花香,在他眼中生活卻不好過,「不少歐洲大城市,生活都很緊張,人們拼力工作。香港人也很努力工作,但仍然保持友善。」據他觀察,模達灣約有八個外籍家庭聚居,連山上模達村的十家,約住了十八戶外籍人士。

寬敞庭園 自種香草

小社區貼近大自然,不少家庭自設庭院種花種菜,頗得歸園田居之樂。Jonathan一家是素食者,家裏種有迷迭香、牛至、百里香等香草,方便隨時加料。

小島靠街渡往來香港仔,他早上乘船上班,有半小時和鄰居吹吹水,交換小島最新情報,偶爾又舉行聚會,在海灘或青山燒烤。「我鄰居背景很多樣化,有記者、藝術家、本地人及像我一樣的外籍人士,令人覺得很神奇。」平日寧靜的小村落,周末吸引大量遊客前來,島上有個假日才營業的西沙水上活動中心,盛夏時節,許多本地家庭扶老攜幼來玩水上單車。「但現在越來越多遊客了,連大陸旅行團也帶隊來,有些遊客禮貌欠奉,有時沒知會屋主就隨意走進我們的家。」遊客可勸退,異味卻沖不走。10月秋風起,大量垃圾從香港仔海域飄到模達灣,膠瓶、包裝袋事小,他一家見過電視、雪櫃甚至二戰炸彈擱淺海灘,居民想收拾也無從入手。環境縱惡劣,但他看透秋天來了,春天就不會遠,沒因此離開。根深柢固,受命不遷,不正是香港精神麼?

Douglas Silin:“小社區舞火龍,我感到特別有能量。”

10月10日,大坑又舞火龍,慶祝蓮花宮擬列法定古蹟。火龍隊清一色壯漢,毛巾包頭,汗水夾雜香灰,指揮人一聲吆喝,盤龍旋即飛舞起來。黑髮黃皮膚中,高鼻深目的Douglas Silin沒有特別顯眼,即使聽不懂粵語指令,他也與其他兄弟一樣,進退頭頭是道。「這是我第二次舞火龍,住了大坑五年,一直想試。今年鼓起勇氣問委員會負責人,他們一口答應,非常友善。」

舞火龍殊不簡單,斤両重,插香後煙霧裊繞,刺鼻熏眼。今年中秋,Douglas被香火燒傷皮膚,整整一周才復原,今日再添新傷卻熱血依然,「大坑是小社區,人人支持舞火龍,我感到特別有能量。這裏的居民互相認識,對他們來說是共聚的時光。」血汗沒白流,與他一起舞火龍的Dick(歐銳禧)說:「一齊舞過火龍就是兄弟!」Douglas的台灣妻子在香港長大,曾替丈夫惡補粵語,他總學不會,當晚Dick教Douglas講粗口,他發音似模似樣。

為了貓咪 不再移民

祖籍美國,住過西雅圖、日本、印度等地,但只有香港令Douglas樂而忘返。「我很喜歡香港的小社區,很有人情味。我住的大廈有27層,我是唯一外籍人士,有次家裏的廁所壞了,向鄰居查詢修理公司電話,他居然落手落腳替我修理,雖然最後修不好,但我覺得很溫暖。」抵港之前,他對香港的印象就是「物質主義」四個字。「紐約步伐太快,西雅圖和日本節奏太慢,我希望平衡工作與生活,寄很多求職信到世界各地,最後選擇香港全因兩隻貓。」

喜歡狗多過貓的他,因老婆愛貓而勉強接受這種四處抓的奇異生物,他用馴狗方式教貓,怎料與貓咪一拍即合。移居他國時,Douglas把豁免美國貓狗檢疫的香港列於首位,讓貓咪免受牢獄之苦。「但貓咪到港後,對灣仔區的空氣敏感,差點魂歸天國,我惟有搬到通風不好的住宅,整天關上窗戶。」他戲言貓咪再受不起搭飛機的煎熬,他也只能留在這片土地,而同時,他連夜支持港人,只是很低調很低調……