「漂.流.木」,好浪漫的名字。平白一塊木頭,因為漂流,忽然有故事、有閱歷。當日落花流水,順流而下漂出大海,今日隨波逐流,浪奔浪流送返陸地。歷盡風浪、日曬雨淋,外表以為朽木不可雕,只有伯樂識貨知其底子好,刮垢磨光,才吐露年月積累的紋理,釋放流浪裏緊鎖的木香。人浮於事,其實無異於漂流木,特別當來到花蓮,拜訪過幾位遊子後,感受尤深。人與木,只差一橫一直。

記者、攝影:曾冠輝

何謂漂流木

漂流木,其實是山林裏倒下的樹木,被河水沖到下游再漂出大海,隨海浪漂流,最後又沖回岸上。台灣有撿漂流木的風氣,特別在東海岸宜蘭、花蓮、台東沿海。每逢颱風後,民眾都會來到岸邊碰運氣,看能否遇上好木頭。須知道台灣珍貴木材不少,樟木、檜木、櫸木等都質地極好,夠硬淨耐用,部份更有獨特芳香,但台灣林務局自90年代起全面禁止砍伐天然林及國家公園,好木材難求,反而在岸邊才有機會撿到。只有這些好木頭,才經得起風浪,經海水浸泡依然挺得住,有些比較大的木頭,通常要待兩年乾透才能使用。最早期的識貨之人應該是生活於東海岸邊的原住民,他們利用漂流木建屋和製作起居家具,還創作木雕。在花東地區旅行不時都會見到原住民的木雕藝術品,而這次到花蓮拜訪的幾位,都不是原住民,而是漂泊的遊子,因為漂流木而聚腳於此。

長期流浪 與木為伴

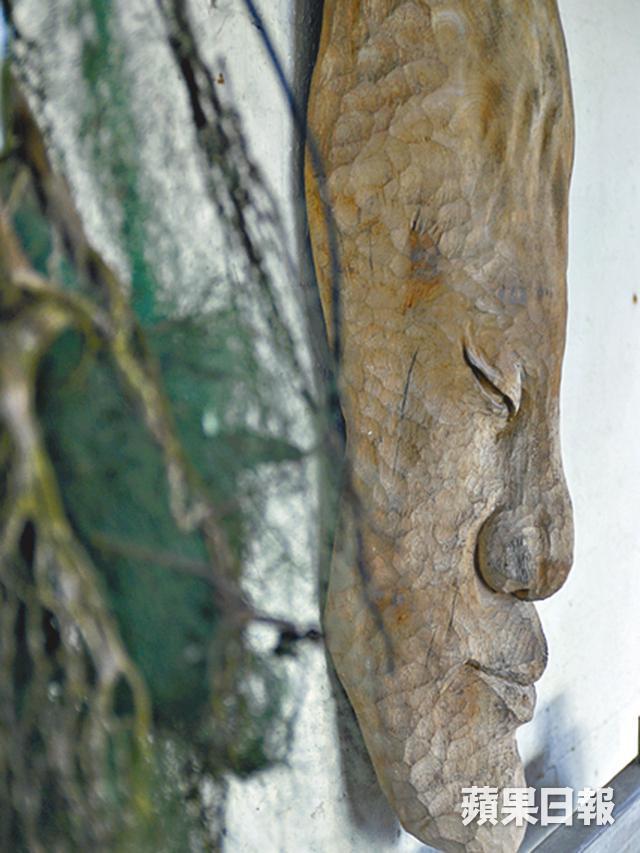

謝木凡(阿凡),彷彿名字早已明志,是個頗有名氣的漂流木藝術家,作品不算多,但寄賣的作品往往很快就賣出。阿凡外表似個居於山洞裏的原始人,上身赤裸加上一頭長髮,是藝術家,也是流浪漢。花蓮只是他十多年流浪旅途上的其中一站,是住得最長的一站:「有一次,跟大哥到廟裏,廟祝一見我的臉就說:『你這個人應該不久於人世。』嘩,我還有很多事情未做,怎可以死掉?於是開始流浪,十多年,還未死,在花蓮不小心就住了三年多。」流浪之初,開始做起木雕,第一件作品結果賣了四萬台幣,從此追逐漂流木而居:「每搬到一個新地方,第一件事就是種木瓜,因為長得快,無收入時也有木瓜充飢,只要吃飽,其他事情都不用擔心。」這是阿凡十幾年流浪中修練得來的自由,起居地方沒有甚麼身外物,最重要的只是廿幾把雕刻刀,行裝少得可以即時收拾包袱搬家。

這天下午跟阿凡到附近的海邊撿漂流木:「撿木頭,看緣份,不用太在意是哪一種木頭,看見喜歡就可以撿回去。」到訪時,花蓮最近都沒有颱風或大雨,海邊的木頭不算多,但也不少,橫陳石灘邊上。阿凡隨便撿起一塊,都能說出木材品種,用斧頭削去面皮一塊,香氣馬上被釋放出來:「樟木是種很好的木頭,夠硬,有香味,又可防蟲。」阿凡重視木頭的形狀,最喜歡那些自然的曲線,撿走的,都是一眼看到馬上想到怎樣用的:「說是我們撿木頭,其實木頭會找人,它會告訴你可以怎樣使用它。」阿凡只會把「能溝通」的木頭撿走,經過相處,才會動刀。流浪裏,朋友不少,但獨處的時間最多,漂流木是他長期的伴,伴他漂流。

巷小老宅 藏身小巷

阿凡很少接受訪問,找到他,多得「巷小」,念這個名字要小心,如果你懂台語,便懂我的意思。年初到訪花蓮,道聽塗說市內有一家民宿,以大量使用漂流木和廢棄材料,改建一所超過70年歷史的老宅,一直想拜訪,今次有機會。

巷小如名,身處小巷,所以宅小。二○一二年冬天以前,還是一所空置多時、建於日治時期的廢屋,偏偏這種破爛卻得到劉毓華(毓華)和陳水南(阿南)的垂青:「大概沒人會看中這種房子,我們卻喜歡它的破爛。牆身以竹編和泥土加上稻草覆蓋而成,以為簡陋,其實堅強,經歷多次地震和颱風仍然屹立不倒。」毓華來自台北,阿南來自彰化,幾年前在花蓮結緣,從此走在一起。兩年前,他們沿海岸公路尋找一個理想的落腳點,結果又來到花蓮,遇上老宅:「當時老宅破爛不堪,但基本結構還是很紮實,我們錢不多,能保留的東西都盡量保留。木工部份交給阿凡,水泥則由阿南來負責,材料盡量撿廢棄的舊料,有漂流木,也有人家拆房子不用的木材,都被我們撿回來了。」憑阿南和阿凡二人之力,花了半年有多的時間,終於將老宅改建成民宿。巷小似個奇異的空間,來到門口似回到從前,窗戶、擺設都有古早味。最喜歡門外如賣燒烤或賣酒的窗口,阿南和毓華總是一個在外、一個在內的坐着喝茶聊天,晚上不時有鄰居到來串門子閒話家常,有原住民,也有城市長大的遊子。屋裏彷彿每件陳設都有來歷,因為沒有一件是新的,全都有過去、有歷練,在時代中漂流,來到巷小。

巷小老宅子

地址:花蓮市新港街61巷7號

房價:每人每晚$153

網址: http://www.whatinn.blog.com

崖上海或 姻緣勝地

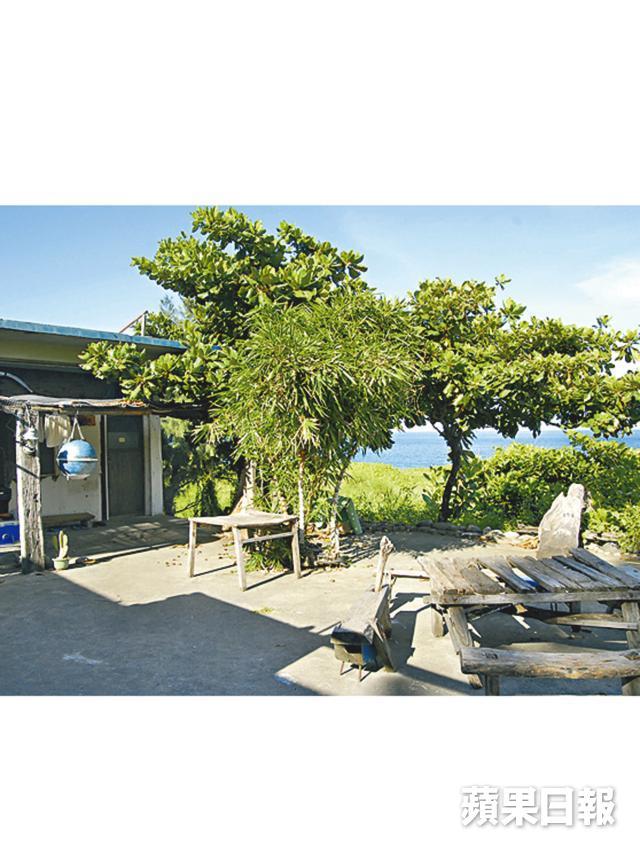

「海或」是阿南和毓華認識的地方,傳說這裏撮合了不少姻緣,亦是另一家以大量漂流木作品家具佈置的民宿,操刀者,都係阿凡。民宿主人Kulo跟阿凡是認識多年的好朋友,本來到訪之時兩位都身處台北,是毓華幫忙向Kulo陳情,最後把阿凡叫了回來。花蓮的遊子都是互相有聯繫的。

海或稍為遠離花蓮市中心,建在鹽寮崖邊上,背山面朝一望無際的太平洋,時刻有海浪聲作配樂(咁你明點解呢度姻緣暢旺吧?)。Kulo來自基隆,曾經用9個月時間徒步環島,亦曾在墾丁賣皮雕,後來流浪到花蓮,遇見這間海邊小屋,非常喜歡,本來是位外國人住的,屋主歸故里,Kulo便與朋友接手來經營民宿。民宿不大,四個房間各有性格,分別以漂流木、藍染、皮雕等元素佈置,雖不是高床軟枕,勝在有濃厚自然風。以為Kulo終於找着一片落腳地,偏偏不是,落地不一定生根,民宿只是令Kulo多了個回花蓮的原因,身體仍然四處漂泊。

海或

地址:

花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德82號

房費:

每晚$409起

網址:

http://www.blog.xuite.net/kulo1111/twblog

自製漂流木筷子

阿迪克老師不是原住民,卻有個原住民的名字。6歲舉家移居花蓮,住進部落裏,長老給老師賜了阿迪克這名字,是蚯蚓的意思,喻意不在這裏出生,也靠這泥土長大。阿迪克從前是個汽車維修工,9年前自學木工,後來更放棄了原來職業,開了一家工作室,全職鬥木。阿迪克主力創作桌燈,以漂流木結合藤球或貝殼,還自己研發了木頭開洞藏電線的方法,神不知鬼不覺。以為鬼斧神工必然天價,偏偏唔係:「這是藝術品,也是生活用品,價格不能高不可攀。」阿迪克背後明明有家庭重擔,卻還是這股脾氣,對藝術創作有自己一套想法,賺錢永遠是其次,所以他也不會接旅行團生意:「太吵了,弄得自己沒時間創作,陸客又喜歡講價,把作品說得一文不值卻又要買,我會叫他放低別買。」如果人不多,三三兩兩到來除了可以欣賞老師的作品,還可以親手用漂流木做一些如筷子、湯匙等的小東西,製作獨一無二的漂流木作品。

阿迪克工作室

地址:

花蓮縣吉安鄉海岸路360號

電話:

+886(0)937079115(到訪須預約)

網址:

http://www.adkworkshop.weebly.com

漂流木唔係話執就執

睇完想去執埋一份?少安毋躁,漂流木唔係隨時都執得,有時甚至是違法的。每逢颱風過後,政府當局都會先派員到海岸邊檢查是否有國有林木(其中主要是紅檜、扁栢、肖楠、櫸木、牛樟等珍貴木材),若有會先標記然後收走。由於海邊時有珍貴木材未被發現,有說早年甚至引起黑幫之間的搶奪;另外亦有說山上時有「山老鼠」偷偷砍伐珍貴林木,然後待大雨或颱風後沖到下流當漂流木撿走,於是當局禁止民眾撿漂流木,但在執行上有一定的寬容度,較小的木頭或非稀有木材還是容許撿走的。

Travel Memo:台灣

簽證:持BNO及特區護照、在港出生或曾到台灣者,可於出發前在網上申辦簽證,費用全免。( https://nas.immigration.gov.tw/hkvisa)

匯率:1港元=3.9新台幣(文中價錢已折算成港元)

交通:乘坐中華航空到台北,來回經濟客位機票每位約$1,509(已連稅)。於台北轉乘普悠瑪號往花蓮,車程約2小時,票價每位約$114。

鳴謝:中華航空、台灣觀光局