那天,只差一步,我便犯法。我人不在金鐘,在香港北端的沙頭角鹿頸。

路,是寧靜的羊腸小徑;兩旁,是明媚的樹和海。風和日麗,卻不知危機隱藏其中。沙頭角海,浪潮到處,全屬禁區,踏錯一步悔已晚。然而美景險中求,招潮蟹、彈塗魚在潮間覓食;眼前幾隻小白鷺,翩然而至,降落在紅樹叢中。彼岸是繁華深圳,此岸是寧謐東北邊陲。遊走當中,舉頭望中國、低頭思香港,淚往心裏流。

反思一番,再走到南區的赤柱和大潭篤。來一個豐富早餐再遊山玩水,在這次抗爭中喘息一番,呼吸當下最自由的空氣。

記者:譚偉健、李 莉

攝影:潘志恆、陳永威

鹿頸陳鳳記 一切從英國開始

這幾天,大家都辛苦了!要走更長的路,得找個地方充充電,我提議去鹿頸。從粉嶺火車站乘56K專線小巴,不消半小時便抵達鹿頸村口。鹿頸村是客家村,老村屋極多,但人口不多。年輕力壯的,不少已移民海外,剩下老人家留守。上世紀50年代,有約500人居住,在這一帶屬大村。由於臨海,受潮汐影響,禾稻種植不多,反而因處鹹淡水交界,魚蝦蟹等極多,也是雀鳥覓食棲身地。

假日早上,這兒人流不算多,幾個行山客、一班駕車到來的外國人,悠閒地在一間村舍改建的食店吃早餐。

這是陳鳳記,吃早餐的熱點。開業幾十年,本來只是間賣啤酒、汽水、茶、啡、餐蛋麵的士多,年前老店主移民,把店租給一個英國人,便開始賣起精選英式早餐來。煎蛋、腸仔、煙肉、薯餅、多士和茄汁豆,即叫即做,很受外國客歡迎。月前,老店主的堂弟陳瑞昌從英回流,夥拍同在英國當廚的妹夫重新接手,除了做回一系列港式食物,也繼續供應這人氣早餐。美國太陽蛋,煎得脆邊;香草豬肉腸,烤成焦香;煙肉,焗得香口;薯餅,炸得酥軟,多士,搽了牛油烘,香噴噴;一大堆茄汁豆,酸酸甜甜,配一壺French Press Coffee,坐在露天茶座,享受最愜意的早晨。

「我哋80年代就去咗英國做廚房,蘇格蘭格拉斯哥、愛爾蘭都柏林都去過,All-day Breakfast同Fish and Chips統統識做。」妹夫葉生說。小吃都有西式選擇,煙鴨胸、炸雞翼,做得不錯;英式紅茶,用英國茶包沖,附一小瓶奶給客人調配。偶爾店主會送上一小碟洛神花果醬,給客人塗麵包。「果醬我自己做,洛神花我自己種㗎!唔係賣,旨在送俾客人試試啫。」葉生說。他還打算在村裏種香草和菜,用作調味和做沙律,希望將來可實現"from farm to table"的理念。

陳鳳記

沙頭角鹿頸村1號

鳳坑村 走在鄉郊小路上

吃完早餐,離開鹿頸村往雞谷樹下走,不到10分鐘便到達發記士多,遊人都愛約在此聚集出發,徒步往鳳坑、谷埔,或再遠的烏蛟騰和荔枝窩等地。

穿過發記旁的幾幢村屋,走在樹蔭遮蓋的小泥路上,吊鐘花和大紅花,還有些不知名的果樹長在路旁。幽林曲徑,景色豁然開朗,平闊的沙頭角海,就在小徑左邊。遠眺對岸,高廈林立,是深圳鹽田市所在。一艘巨艦,停泊在遠方岸邊,遠遠也望得清楚。這是明斯克號航空母艦,前身為前蘇聯基輔級航空母艦之二號艦,以白俄羅斯首府明斯克命名。1972年製造,1978年服役,曾為太平洋艦隊旗艦。1995年退役,1998年被深圳一間公司以530萬美元買下,改成軍事主題公園,稱為「明斯克航母世界」,並對公眾開放。

相對對岸的浮俗,海域這端,卻是截然不同的世界。紅樹長滿海邊,招潮蟹和彈塗魚,大群大群在紅樹叢中覓食。有保護色的彈塗魚,遠看不易發現,但只要踏出小徑,走到海旁,隱藏的彈塗魚就會成群驚逃到海中,蔚為奇觀。沿着海邊小徑走,偶遇牛隻吃草,小牛跟着大牛走,遺下一灘灘新鮮牛糞在路中,鄉土氣息極濃。

沿石屎小徑往上攀,登上小山丘,兩邊大樹林蔭。入秋小黃菊花雖未開,但已長出種子,在陽光下反映成遍地迷離,如煙如海、如夢如幻,美得緊要。攀過小丘,隨路蜿蜒,未幾抵達鳳坑村。這條村有二百多年歷史,開村者是原籍廣東惠州的張姓人家,一排客家村屋,背靠風水林,面向農田,風光如畫。村口士多旁的啟才學校,雖已荒廢,但巍巍的西式建築風格,仍見典雅。不過小村豎了告示,嚴禁閒人內進,只可遠觀而不能近看。

谷埔松記 迎着海風吃海產

離開鳳坑往前走,涼風習習,帶着海水氣息。路旁有大量長滿刺的蘆兜樹,這樹能在鹹水中生長,生命力極頑強,童年時的玩伴——金絲貓,最愛棲息其中。割一片蘆兜葉屈成小盒,就成了金絲貓的「豪宅」,六、七十年代的小朋友,個個都識做。

海旁小徑盡處,又是一列村屋,村前幾棵大樹下,有枱有凳,行山人坐在這裏,喝啤酒、吃東西,清風送爽,不知人間何世。這裏是行程的終點,谷埔村。村名述說了這裏的地理形勢,「谷」,就是山谷;「埔」,乃指平坦耕地。清代已立村,這村曾經人丁興旺,發展蓬勃。村前大片耕地,村後山谷樹林,糧產豐足,村民一度向上游開村發展,以「一肚」、「二肚」為名。惟後來村民外移,村舍荒置,耕地荒廢,慢慢生出叢叢蘆葦,變成蘆葦田。每屆冬天,蘆葦隨風蕩漾、一片金黃,成為拍友沙龍勝地。

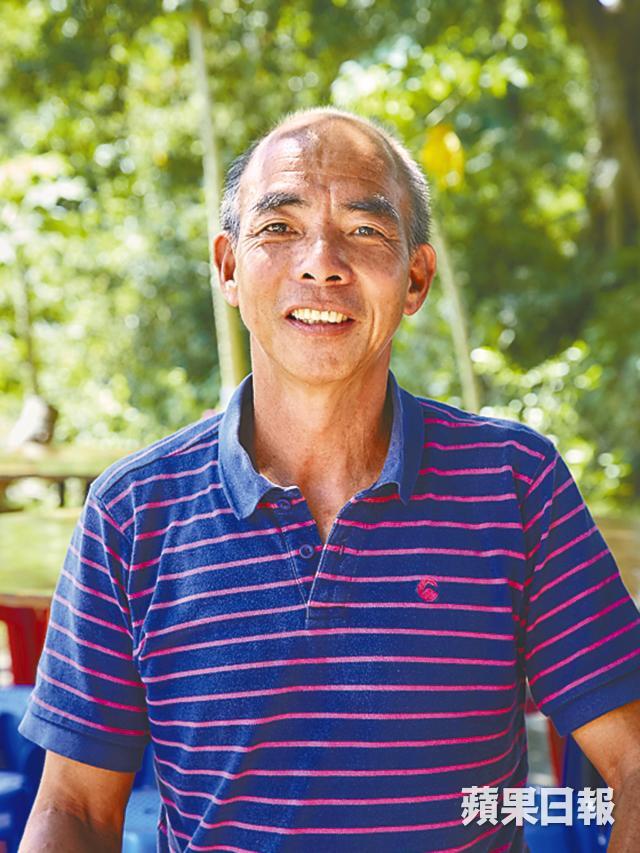

村屋中,有一間松記士多,由楊姓村人經營,替行山客烹菜炒飯,又辦客家私房菜。雖處遍遠,但仍多擁躉。老闆楊先生,人稱松記,膚色黝黑、粗眉大目,卻是個不折不扣的老饕。他有客家人的風尚,靠山吃山、靠海吃海,山珍海錯,都給他搬到餐桌上,志同道合者聞風而至,蘇施黃和劉健威,都是座上客。

「呢度方圓幾十里,背脊向天任我食,俾我見到咯,咪算佢哋唔好彩囉!」松記大大聲說。與附近漁民村民稔熟,靚食材都交給他。本地墨魚用來白灼,切片蘸日本芥辣,鮮到不得了。沙灘挖來的蜆,以竹簍盛載清蒸,只放片薑,鮮味沒半點流失,甜到冇朋友。「我份人係咁㗎!專食時令嘢,唔靚你畀幾多錢我都唔賣畀你!有人問有冇本地蠔食,我話過埋聖誕先啦,到時至夠肥,唔夠靚,話知你係天王我都費事睬你呀!」松記牙擦地說。

飲飽食醉,與松記在樹下月旦時弊、閒話家常,偶爾一頭老狗走過,和着一、兩聲鳥鳴。樹影、海風、鳥鳴、犬吠,久違了的淳樸村舍風情,讓人叉叉電,又再滿滿有力的回到大城市裏去繼續抗爭。

松記士多

沙頭角谷埔村

南區 輕鬆呼吸甜美空氣

心繫金鐘,嫌沙頭角太遠,可到港島南端鬆一鬆,便可以隨時歸位。

在秋風清爽的晨曦,趕上最早的一班巴士,沿山海相間、暢通無阻的淺水灣道慢行慢看,先在赤柱歇一歇,在「山洞」裏細味麵包香,然後,來到我心目中的桃花源——大潭篤,就在咫尺之距,香港原來真的可以這麼的美。這美,沒有人工修飾,沒有被隨街大小二便而沾污。要讓這道最美的風光永續,自由呼吸最甜美的空氣,只好繼續堅持抗命。

赤柱大街早已淪陷。

海旁的餐廳以至美利樓,很久以前已不再屬於本地人。Stanley Cave是個例外,它是一間以麵包做主打的「山洞」咖啡店。說穿了,山洞其實是地窖,本來屬於樓上薄餅店的一部份,後來業主收回,並找廣告出身的Ricky合作另開新店,在酒窖與咖啡店之間抉擇以後,老闆Ricky最後找來當年在加拿大齊齊學廚的舊同學,開設了區內唯一的山洞咖啡店。

赤柱山洞 傳來陣陣麵包香

周末這小山洞擠滿了人,但細心看,自會發現大部份都是附近的居民。Ricky說本來決定做麵包,就是看中整個南區都沒有一間主打手工麵包的店,加上他的拍檔曾在香格里拉、君悅等酒店的餅房工作過,對做高級及天然酵母麵包滿有信心,所以自開店以來,的確吸引了不少南區客人光顧。

山洞,看似吸引,但來赤柱的,更多喜歡坐在海邊的露天餐廳。因此要引人入洞,Ricky花的心思也就要更多了,「除咗全天然酵母,我哋用嘅材料全部同五星級酒店一樣,法國牛油配美國麵粉,一絲不苟。」我入赤柱的日子,都總喜歡在此買個新鮮出爐的牛角包,而且還要是特別版,用足百分之九十九的純牛油,令包更香更脆,當然,也很肥。

Stanley Cave

赤柱赤柱市場道25號地庫

然而,這多餘的脂肪,正是行山的最佳能源。我不是專業的行山客,所以喜歡有山有水,卻易走到不得了的大潭篤。精力充沛的日子,由陽明山莊一直走來;躲懶的時候,就像今天,赤柱一頓豐富早餐以後,懶到「打的」直入大潭篤村,然後才慢慢的遊山玩水。

大潭篤 有山有水又易行

大潭篤水塘本來就是水上活動的好地方,划艇獨木舟甚至花式滑水,每年端午更有龍舟比賽。此處水質之清澈也好幾回令我有錯覺,以為此處不是香港,回神過來才發現原來香港切切實實就是有如處貼近鬧市的人間樂土。

我也不是水上活動粉絲,即使漫無目的地穿梭在大潭篤村內,也可以發現無數驚喜,如村民自己開拓的小小農田,種滿了香草和含羞草等,私人的,但輕聲問,他們也樂意帶你參觀,分享各種香草的藥用價值。

如果時間夾得對,也可來個冒險點的旅程,就是潮退時走入港島最大的大潭港內灣紅樹林,尋彈塗魚、捉蟹仔。然而抬頭一眺,豪宅卻是這麼近、那麼遠,在這個內地大豪客入侵、一國兩制陷入名存實亡的時代,你敢擔保這風光還可隨時隨意的想看就看嗎?