【諾貝爾獎 化學獎】

生化學家想看清楚細胞內的分子活動,過去被視為是一種不可能的任務。今年諾貝爾化學獎的三位得主,卻分別以妙計繞過極限,令光學顯影技術進入納米尺度,變成納米顯微(nanoscope)。評審團認為三人的突破,令研究員可看到前所未有的精細圖像,加速生化研究發展,「每天都帶來造福人類新知識」。

瑞典皇家科學院昨天(周三)宣佈,今年諾貝爾化學獎的800萬瑞典克朗(858萬港元)獎金,由美國的貝齊格(Eric Betzig)、莫爾納爾(William E.Moerner)和德國的黑爾(Stefan W.Hell)平分,讚揚「由於他們的成就,光學顯微鏡現在可窺視進納米世界」。

「納米探射燈」組出高清圖

評審團指出,光學顯微鏡在17世紀為科學家的眼睛打開一個新世界,可看見細菌、細胞和紅血球等肉眼看不見的東西,不過顯微專家阿貝(Ernst Abbe)在19世紀末提出,由於光線衍射問題,用光顯微有極限,解像度不能低於光的波長約一半,即約0.2微米,用電子顯微等其他顯微技術,又會在準備過程中殺死細胞,生化學家想看清楚病毒和蛋白等納米尺度事物,惟有望門興嘆。

今年三位得主都有挑戰人人都說不可能的信念,都是利用螢光分子附上生化分子,以光照射成像,但分別以兩種不同方法,巧妙地繞過「阿貝極限」。

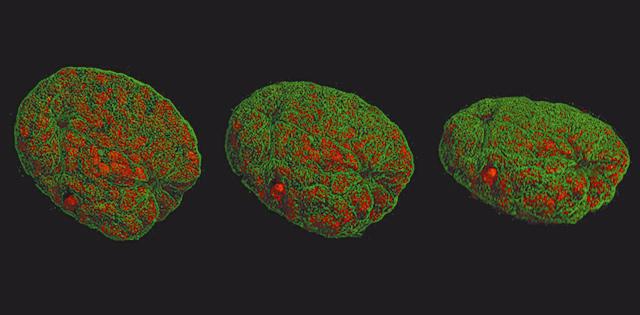

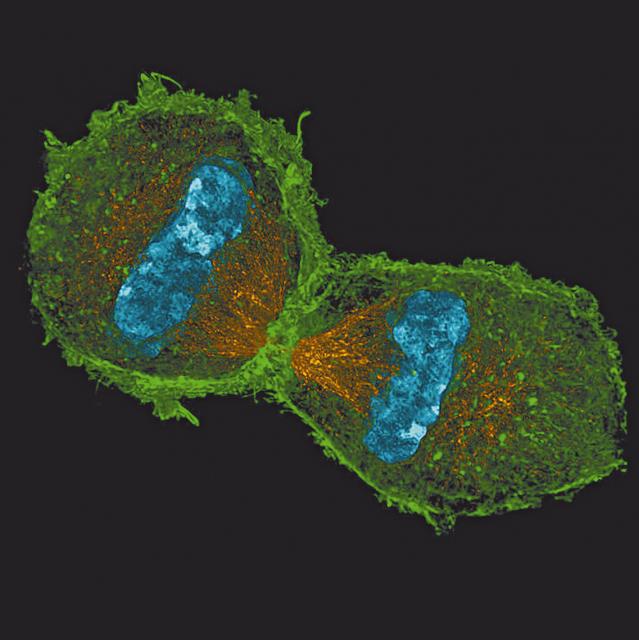

黑爾的方法叫「受激發射損耗」(STED)顯微技術,不像一般光學顯微鏡用一道光束成像,而是用了兩道激光束,一束用來激發螢光分子令其發光,另一束環型激光束則將大部份發光抵銷,只留下一個納米尺度的微小區域。黑爾利用這「納米探射燈」來回掃描整個觀察物,重組極高解像圖像,2000年首次示範,前所未有地展示大腸桿菌等生化物的高清真面目。

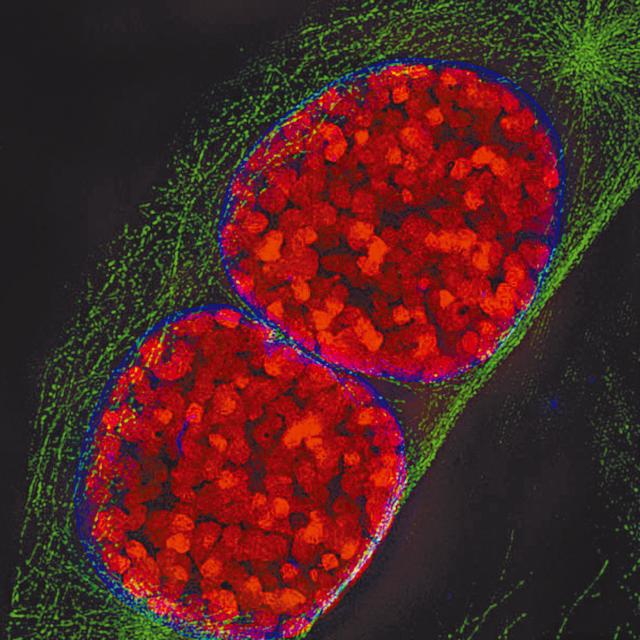

黑爾逐少掃描微小範圍組成高清圖像,貝齊格和莫爾納爾研究出的方法,則靠重複照射同一區域重叠成像,叫做「單分子螢光顯微術」(single-molecule microscopy)。莫爾納爾發現一種螢光蛋白,用特定波長的激光照會發光,用另一波長的激光照卻一直不發光,像燈掣那樣可隨意開關。

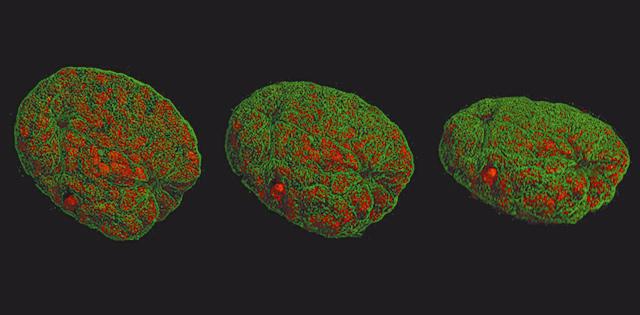

螢光蛋白附觀察物破極限

貝齊格則將這種螢光蛋白附在觀察物上,用微弱激光脈衝重複照射,每次都控制只激發少量零散螢光蛋白成像,每個蛋白的距離大於0.2微米,繞過「阿貝極限」,然後將每幅由模糊光點組織的影像數據,用或然率理論處理,令其變得較為清晰,再將所有影像重叠,得出極高解像的整體圖像,2006年發表成果時震撼科學界。

評審團指三人都憑納米顯微技術,探索新發現。黑爾用來觀察腦神經細胞,了解它們之間的突觸是如何形成;莫爾納爾用來觀察與亨廷頓舞蹈症、柏金遜症有關的蛋白;貝齊格則用來觀察胚胎內細胞分裂情況。評審之一古斯塔夫松說:「這技術令我們突然可研究從前發夢才有的細節,絕對是革命性,因為15年前人們還以為理論上這個障礙不可突破。」

美聯社/諾貝爾獎網站

餘下諾貝爾獎公佈日期

9/10(今天) 文學獎

10/10(明天) 和平獎

13/10(下周一) 經濟學獎