【本報訊】天災人禍、戰火連年,有幸醫療和科技日益進步,有助救援組織展開各種任務。無國界醫生(香港)今年成立20周年,第一代救援人員、前護士劉蘊玲(Elaine)曾參與多項救援工作,細說10多年前的救援任務面對重重困難,包括水源不足、化驗要靠陽光與肉眼、通訊運輸落後,家書往來需時四個月等等。幸近年技術不斷發達,令救援工作更有效率。

記者:梁麗兒

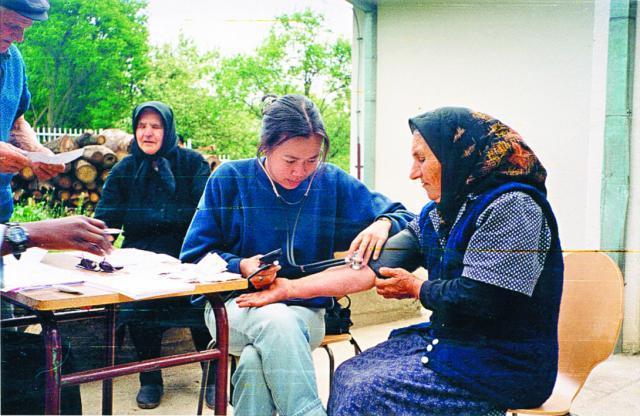

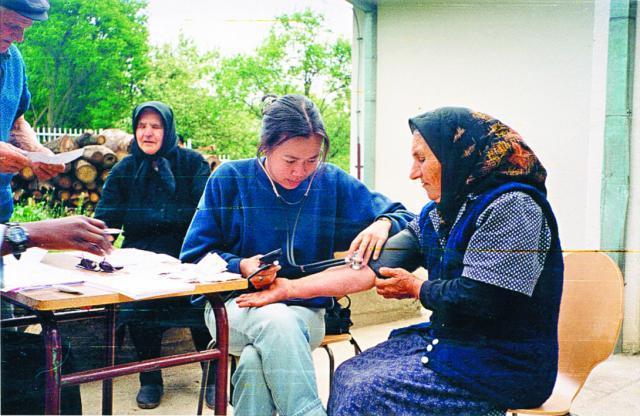

在1999年,Elaine加入無國界醫生,為本地第三名救援人員,曾到過非洲蘇丹南部(現為南蘇丹)、科索沃、阿富汗,為貧窮或戰後重建地區提供醫療服務,另曾參與處理本港沙士及南亞海嘯等救援項目。

當年她毅然辭去工作了三年的公立醫院護士工作,參與組織的救援服務,當初不獲家人支持,父親極擔心其安全。但她不顧家人反對,99年首次到蘇丹展開救援任務,在當地一個饑荒地區的營養治療中心工作,為營養不良兒童提供餵食等服務。

礙於當地水源不足,要靠團隊的水利工程人員逐一鑽探水井、尋找水源,工作期間要「好慳水」,並不容易洗手。她認為,蘇丹在過往十多年沒有太大發展,生活十分原始,「每個義工都應該要去呢度參與救援一次」。

家書寄兩個月先到

除水利及運輸設施外,通訊也十分落後,要與家人聯絡,寄信來回時間長達四個月。若要寄出家書,就要由同事將信件帶到肯雅邊境,再轉到首都,由前往歐洲的同事帶到其他國家郵寄,總共要兩個月時間才能送抵家人手中。

現時通訊網絡發達,不少地區都可靠Wi-Fi對外聯絡,有助與家人溝通及運送物資。

診治瘧疾為蘇丹救援任務的其中一個重要項目,以控制高企的死亡率。但以往要為病人進行抹片測試並不容易,先要在陽光下,靠肉眼用顯微鏡逐個樣本檢測,一旦天陰或人手不足,便會拖慢診治過程。現時醫學界有血液快速測試,十多分鐘便知結果,並可同時做多個樣本,加快診斷時間,有助病人對症下藥。

亞洲義工逐年增加

Elaine續指,90年代亞洲區每年只有數人加入無國界醫生,主要為本地年輕醫護。隨着加強推廣,各地參與義工也逐漸增加,區內每年參與人數增至百多人,並有不同人員參與,如工程師及心理學家等。本港的無國界醫生也會在大學及醫院舉行招聘講座,在社區設模擬難民營,讓更多市民支持組織。

無國界醫生本月21日起輪流到本港不同地方,舉行「穿梭救援間」戶外展覽,讓市民可化身救援人員,穿梭前線急症室、產房及營養治療病房,以及伊波拉治療中心,了解前線救援工作,市民可瀏覽 http://msf.hk/ea30,或致電2959 4229查詢。