【記者袁柏恩報道】18歲原是子女踏入成人階段的里程碑,但於智障人士家長而言,卻是喪失子女監護人身份的分水嶺。父母在生時,智障子女做手術、院舍住宿都要申請監護令;當父母死後,由於本港沒有公共信託服務,遺產也無法經公共信託用在子女身上,只能將照顧子女責任拋給政府。智障人士家長期望本港仿效外國設公共信託機構及檢討監護令範疇。

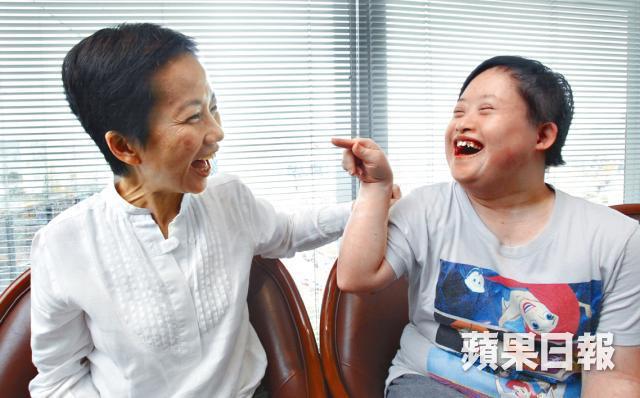

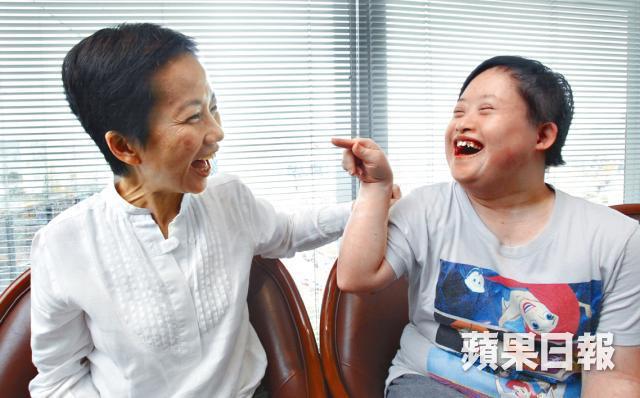

古慧慈是中產家庭,不希望死後智障女兒Andrea要入住院舍,曾考慮購入村屋讓女兒與數名智障朋友同住,由類似舍監照顧。她稱有不少國家設有公共信託機構,在父母離世後將遺產交予公共信託,照顧智障子女生活及財產,希望港府也可成立類似機構或基金,為監管該物業及遺產,直至Andrea離世。

惟本港無公共信託,所以她死後,政府反要撥院舍宿位及綜援予Andrea,「我唔想畀任何責任其他人,只係想死之前做好啲,相對政府可以做得少咗㗎」。

私人信託收費高昂

本港家長可成立私人信託,確保子女按父母生前意願獲最佳照顧,但收費高昂。若無遺產又無親友,社署會接管及送往院舍,以綜援方式給予照顧。類似古慧慈的中產家庭,大多將遺產交予親戚作為監護人處理,但監護人每月最多只可為智障子女處理13,000元款項,亦不可代為買賣物業、保險等,若因特殊需要動用更多資金,要向高等法院申請,不一定獲批。

工黨立法會議員張超雄指,將遺產交親戚監管衍生不少問題,曾有兄長作為監護人騙取智障弟錢財。本身育有智障女兒的張稱,家長要擔心同輩親戚先後離世,或其他子女各有家庭,無力照顧女兒等,最大願望是遺產由政府保管。

張指澳洲、加拿大均有政府監管的公共信託機構,行政費低且有保障,父母可將遺產交予公共信託機構,代智障子女租借及買賣物業、管理業務、購買保險等。同時由社工衡量個案需要運用遺產,如添置新衣、外遊等,直至遺產用完或子女離世,「我哋想留少少錢畀佢,但香港冇一個制度可以令我哋安心。」