首次載歌載舞出現於螢光幕,是1992年一個加拿大籌款節目,在人家的法語頻道和一群華人小孩一起詭異地唱着廣東話的《信自己》。不是那種穿着社區T-shirt拿pompom的合唱團,而是極認真有dancers有主唱的演出,而那個A貨莎麗,正是我。當年沒自己的stylist,服裝由我的潮媽提供,精心準備的燈籠袖皮褸加黃色ruffle邊熱褲,統統來自她的衣櫃。那個演出,搞笑歸搞笑,是我第一次參與的公益項目。

當年這個社區小組織,有個非常直截了當的名字:「籌款少年」。開宗明義就是來籌你款的,盡顯加拿大華人的坦誠直白。幾個主幹事全是十來歲的小伙子,而由於滿地可華人圈只是一個坐擁全球最豆膶唐人街的蚊型社區,活躍的少年不超過100個,我哥和我順利被召喚。基於我的歌精舞勁,當然就是被委派演出部份。

自己分數自己承擔

首屆重頭戲是個綜合晚會。90年代香港樂壇冒起勁舞浪潮,杜記阿王正憑靈活四肢大熱中,我們這群千里外的加燦當然也不怠慢,勉強趕上尾班車。忘了告訴大家,其實我是跳舞出身的。本人模仿力特強,從唐人街租了《十大勁歌》VHS,慢鏡翻看上千次,就這樣把整支《信自己》學會,還擔當排舞老師負責指導其他人。結果晚會大成功,善款數字一萬加幣,「籌款少年」籌旗禮成。

潛能要從小培養,社會責任亦然。現在回看當年全副武裝的照片雖會笑個半死,但這個經歷卻為我種下穩紮的根基;伸展了表演細胞之餘,更初次發現自己的統籌和領導才能。

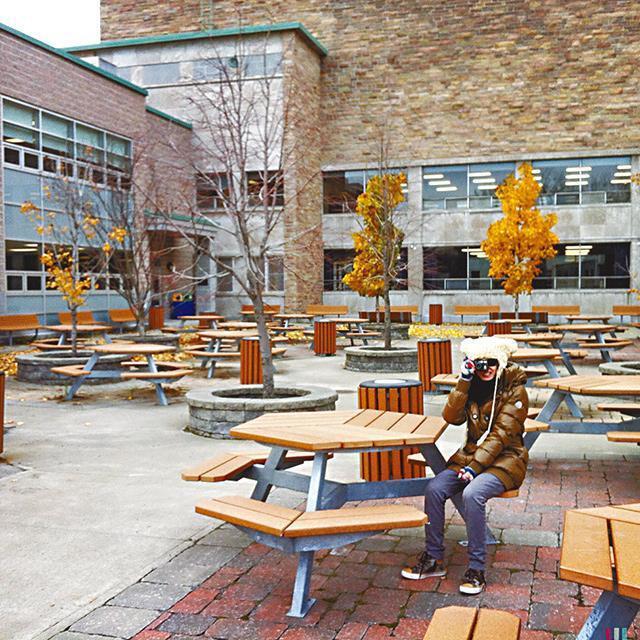

在學習的路上,我是幸運的。小學在香港度過,雙親是教師,功課管得嚴。學好基本紀律後,舉家移民,順利逃過香港中學壓力煲,空降一個非常注重個人發展的國家實踐青春期。上課用法文,爸媽也幫不了,自己分數自己承擔,反而自動自覺,學會對自己負責任。學校壓力小,自然有更多時間分配於課外活動。整個求學時期,參加過手球隊、冰上曲棍球隊、棒球隊、空手道、劇社,還有各種義工服務。學校和家裏提供的自由空間,讓我能奢侈地探索自己所長。

忽略孩子們的品格

聽一位香港教師吐苦水,發現現在當教師的,簡直就是「我不入地獄誰入地獄」的死士。被各種行政方針綑綁着,還要長年和家長學生鬥智鬥力;功課給得少不行,辦課外活動增添與學生們的互動,家長還嫌你佔據了補課時間。任你入行時有多大抱負,熱血都會漸漸被孤身作戰的疲累耗盡。那邊廂,友人開始為小孩升學前途費心,厚如通勝的portfolio通宵製作,一切就是務求讓孩子們得到「最好的」學習環境,但那個「最好的」卻只能單一地以分數衡量,集體有意識地忽略着孩子們的品格成長。

芬蘭擁有世界上最廣為人稱讚的教育系統,在他們的國度裏,孩子的身心比一切都重要。他們沒有私營學校,沒有正規的考試系統,從幼兒班到小學都沒有功課,就是到中學每天也只有不超過半個小時的作業。即使如此,他們卻能在數學、科學和閱讀能力上節節領先,全球academics排行榜中也長年佔據頭五位。更重要的是,他們也同時是全球最快樂的城市之一。芬蘭人明白,教育,並不是要強迫孩子和世界競爭,而是讓他們愛上學習、愛上生活,從而找到自己最熱衷的。反觀同樣佔據教育榜頭幾位的香港,幸福度卻遠遠落後。這反映了甚麼?

局長視作「打份工」

我很喜歡的教育家Sir Ken Robinson說:「Education is not a mechanical system. It's a human system.」教育不是一副倒模機器,它的核心該建基於人們與生俱來的多元性。讓學生們保持一顆對萬物好奇與開放的心,自發地追求知識,才算真正的學習。看我們那位屢次失言的教育局局長,上任以來全力充當政府傳聲筒,只懂「勸喻」同學們別跳出被定下的框架,絲毫不見他對教育的熱情,明顯只把這個崗位視作「打份工」。這樣的營運下,孩子們如何綻放?如何「大躍進」?

從來信奉個人多於體制。既然某些價值無法從我們現有的教學體制裏學會,那麼孩子們,你們只好自強,用自己的方法抓緊知識,還有自己。

社會就是最能豐富你們的大學。同學們,加油。

【詩與胡說】

撰文:何韻詩

野生菇一粒,活在娛樂圈邊境的自由人。

從音樂起步,卻意外地透過創作與生活,看到生命的可能性。

「希望」與「公義」就是自己的信仰。

本欄逢周二刊登