有一班年老書畫家曾是戰後中環潮人。

他們從內地來港,畫風主要分三種:有中國傳統山水花鳥臨摹,有西洋油畫風尚,也有創新開拓的。當年陸羽茶室老闆喜歡他們,畫家在那裏品茶,再在三樓開一張枱,即席揮毫,之後晚飯談畫,風流一整天。

50、60年代風花雪月,有人即場唱戲、有人即興合作寫畫,好比現代年輕樂手在鏞記樓上Kee Club裏jam歌玩爵士樂,都是骨子裏的風騷。大香港的南方畫家,既愛旅遊寫生,也愛雅集,於1960年正式成立庚子畫會。

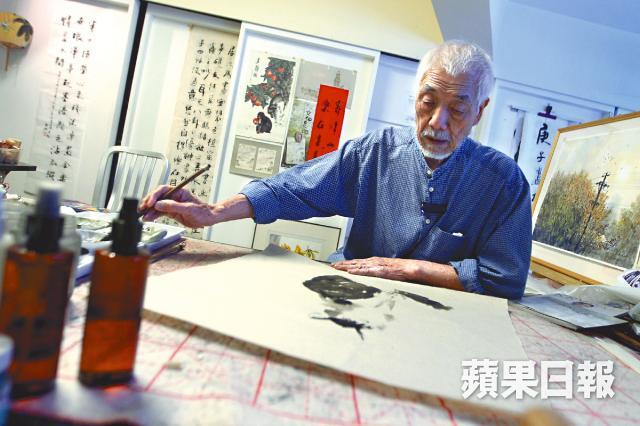

畫過上千上萬插畫、速寫、油畫、水彩及水墨畫的香港本土資深畫家歐陽乃沾,今年83歲,當時是庚子畫會的後輩,也是中環上班族,1955年開始於上海書局當美術編輯。坐在阿沾對面的文字編輯,就是現在的專欄作家李怡。兩人住同一宿舍。

「李怡喺文學上用功,我喺畫畫上用功,大家都好進取。」轉眼又快60年了,9月2日記者在皇后大道中吉齋畫廊裏看到的歐陽乃沾,白色短髮、白色的鬚,炯炯眼神外的面皮,盡是深色皮膚寫生刻痕。他笑起來,就是80後出版界口中的沾叔叔了。

「我哋今趟好威水,能夠喺畫廊搞展覽。」聯合出版名譽董事蕭滋在300呎畫廊裏說。他恤衫西褲,公子氣派。沾叔超過5呎10吋高,穿有兩個後袋的鬆身牛仔褲,我行我素。兩個曾經jam畫的老人家,今天又再跑來中環,無非為了辦一個心願未了的書畫展覽。作品來自約20個庚子畫友,都是80歲以後了,在生不到10人。

60年前在香港追逐畫家夢,猶如追風。記者親訪過當工人的、睡籠屋的書畫家,心中一幀百合,伴隨半世蕭瑟,無悔無怨,人生到最後,還是一支畫筆好。

今天的中環,繁華巨廈燈火,夜色無邊,在沾叔心裏,夜中環景色虛假。有些人,清晨時分跟中環相識,就無法接受入黑裏的濃艷。老畫家筆下無數中環的過去與今天,他花過時間在中環,但不只在中環。今天他為「庚子畫友邀請展」帶來中環的畫,包括隻眼開、隻眼閉的一幅水墨貓畫,上方詩堂裏題字「老夫今天心情好 隻眼單開看世情」。

「想畫得有趣啲,世情複雜,瞪開雙眼睇得太清楚,最好隻眼開隻眼閉。」他坐在畫作旁邊,老人與貓,人笑得隨和慈祥,單眼貓樣,蠱蠱惑惑。老畫家,造貓不造王,尋常百姓尋常心。

「今日點樣睇世情?」記者問。

「都係單開一隻眼睇。」

「即係冇眼睇?」

「又唔係冇眼睇,單眼睇,即係唔好太認真。」畫家有看法,觀眾各有理解。「畫面製造有趣效果,咁樣就好,若將問題圈死,睇問題太嚴重,乜嘢癮都冇晒,隻眼單開都唔可以。」

「今日睇呢幅畫,會有好多聯想。政治人有政治人嘅聯想,經濟人、文化人、閒人都各有聯想,你屬於邊種人?」

「我屬於閒人。」畫家不談政治。但政治人物也寫書法愛收畫,被稱為香港福建幫頭目的商人兼全國政協委員施子清,當天也來中環支持畫會搞展覽。他與庚子畫會結緣,收藏已故會員任真漢書畫,最愛他的荷花。雖然跟歐陽乃沾不熟,但對眼前單眼貓也有看法。施子清說:「我看牠有失望與遺憾,也有期望的一面。你不能說今天心情好,兩隻眼睛只開一隻。為甚不開兩隻眼睛?因為還有保留、還有希望。這是一種高深的境界,要你去猜猜。」

佔中抗命 淡淡然抒發

畫意世情。60年一個庚子,庚子裏的歷史,人可以往後看,但要向前行。施子清所提的荷花作者任真漢,在武俠小說還未流行之時,在香港報紙上寫歷史小說聞名。沾叔說,任真漢耳聾,聽不到,也說不得:「如果你用福建話同佢講嘢,佢就同平常人一樣,佢會睇口形。」上一代中國書畫家,詩書滿腹,愛國身體力行。畫會裏有位叫陸無涯的,是行軍畫家,猶如現在的戰地記者,沾叔看過他的作品,「佢嘅戰地速寫好精采,都係畫桂林、湖南嘅隨軍生涯」。那代人,還能隨身帶上木頭,以木刻起稿,自製凸字版,隨即印刷。也有位鄭家鎮,是當年《華僑日報》副刊編輯,曾經帶着沾叔合作即興寫畫。

「麥正好鍾意畫大山,個人願望好強。畫一個大山,霸咗成個畫面。」沾叔說。畫畫的人很自我,當幾個畫畫的人走在一起,一若對談,又似jam歌,有些人聲大、有些人溫婉,沾叔最懂串連工作,「呢度有花有石有鳥,我用樹仔用草用苔蘚拉埋一齊。有人畫咗大山,畫面構圖已喺佢手上,惟有喺下面耕田種菜、起屋種樹,畫面就變得好有趣」。扭轉局面,從小處出發,沒有誰可以擋着誰。

「你懷念雅集寫畫嘅日子嗎?」記者看得出,畫畫給予沾叔無限生命。

「你話我懷念唔懷念呢?」他反問的眼神裏,閃過無數不可再追的畫友時光。除了庚子畫會,也有「藝術之友」一班畫家,帶着陶傑(曹捷)等少年愛好者出外寫生,那是70年代,畫意忘年。

「佢?得㗎,得㗎。佢學得好快,好用心觀察,一下子就能畫出嚟。」記者在深水埗沾叔的「書畫間」看畫,他翻起《時.景.人》畫冊裏陶傑幾幅畫作,署名大捷的陶傑,大牌檔人與景碗碗碟碟速寫筆觸精誠,陳湘記、舊樓與外國建築畫中靈氣,如今少年畫家夢如煙?但有歐陽老師一直畫到當下,畫到「書畫間」仍然肯在記者面前畫一隻嚴肅的貓,題字「不誘於譽 不恐於誹」。

早於前一晚,沾叔在電話裏跟記者說,政治幾乎是他的盲點,但政治的影響,沒有一個人例外,他不會不明白。「政改對你今日心情真係冇影響嗎?」記者問。想起李飛一席講話,那天聽到的普通話,別有一番滋味,回歸真義,猛然覺醒。

「其實有影響,我有好多朋友,為咗佔中、反佔中,搞到兩極化。有啲朋友民主啲,有啲要阿爺話事,為此,一言不合,大家唔再瞅睬,都係畫家嚟,唔止兩個。」政改問題兩極,是非黑白太過分明,朋友可以不說話,若果是夫妻,這一道嫌隙,真的不知道怎樣能夠填得了。

「做人起碼要有知覺。」沾叔說。

「佢哋唔想將自己藏起嚟,當冇事發生。」佔中抗命不過是一種嚴正表態。

「其實我都唔可以藏起嚟。我可以用唔同角度表達,只不過唔說明罷了。」

嘉言立福,和氣致祥。老畫家怕失和氣,在家不談政改,不管長子歐陽應霽支持不支持。事實上,沾叔認為佔中並無不妥,「想講自己嘅意見,點解唔可以?硬說佔中係暴力,你見過暴力未吖?」

幾年前沾叔畫了一幅畫:在一個大草原上,有一頂大烏雲,雲的陰影,清清楚楚蓋着了草地一角。他到底為了何事畫這幅畫?「唔使講係乜嘢事,有啲事壓住心頭。」那幅畫,已經被香港大學美術館買下收藏,不能在他畫室看到。

政改走到這步,對不少香港人明明是鬱着的心結,大家心裏不舒服,「我心入面都唔舒服,我會畫嘅,但未搵到最隱晦嘅方法,唔想講得太明白,硬繃繃嘅,唔好睇」。大時代作家、畫家,政治鮮明,魯迅喜歡狂風暴雨,畢加索畫作《Guernica》裏的政治宣言至今震撼着西班牙馬德里。生於香港長於香港活於香港的地道畫家,還是昨日一樣平和,「海上巨浪上有隻海鷗嗰啲畫,我唔會畫嘅」。

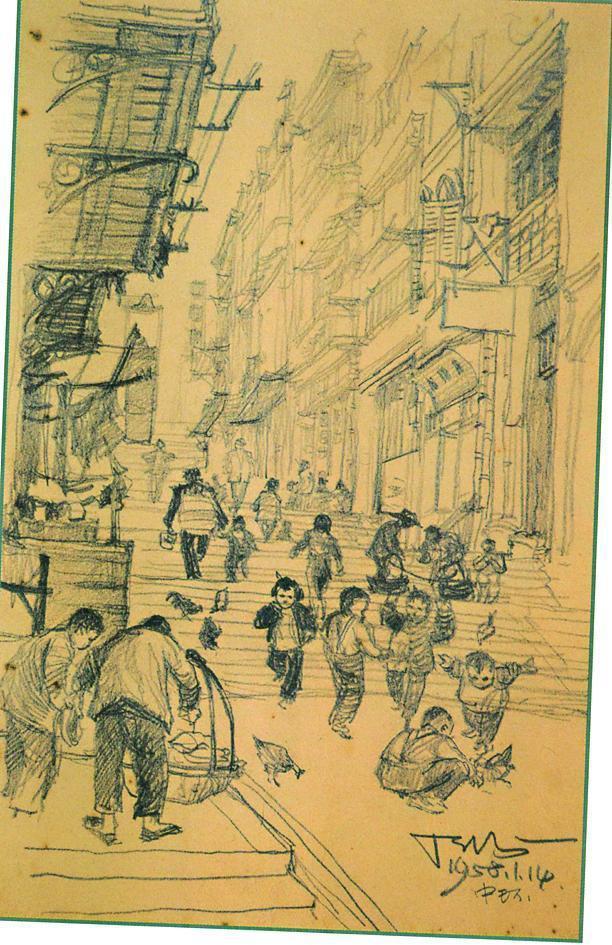

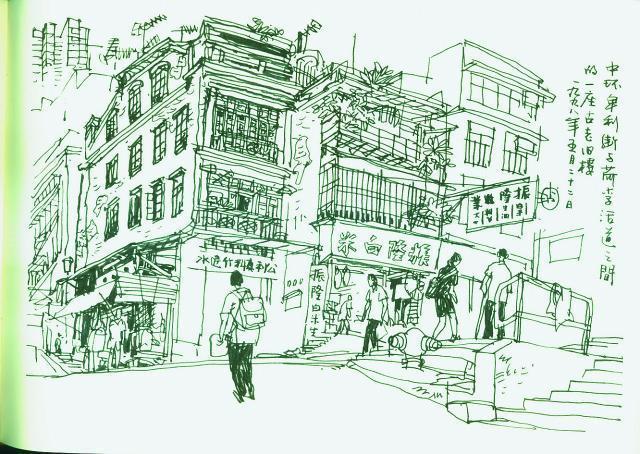

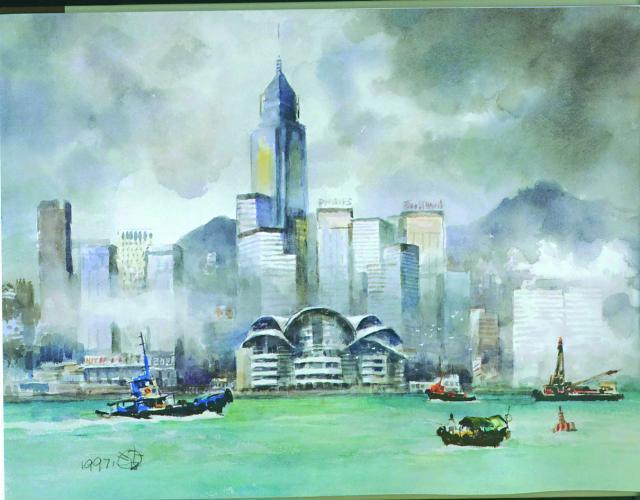

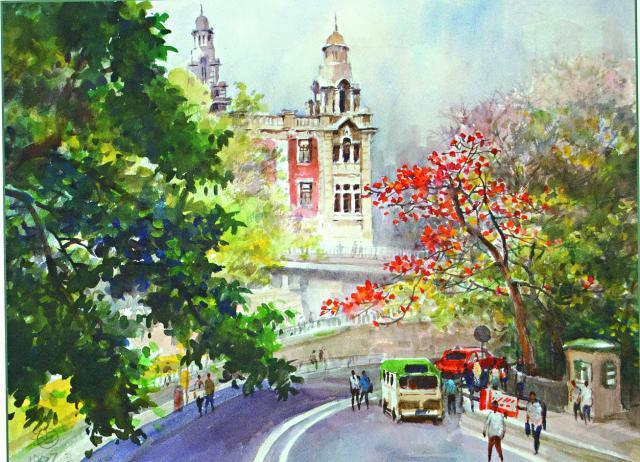

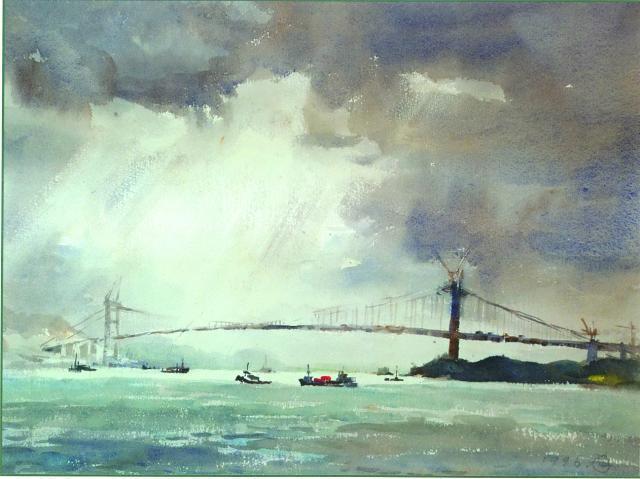

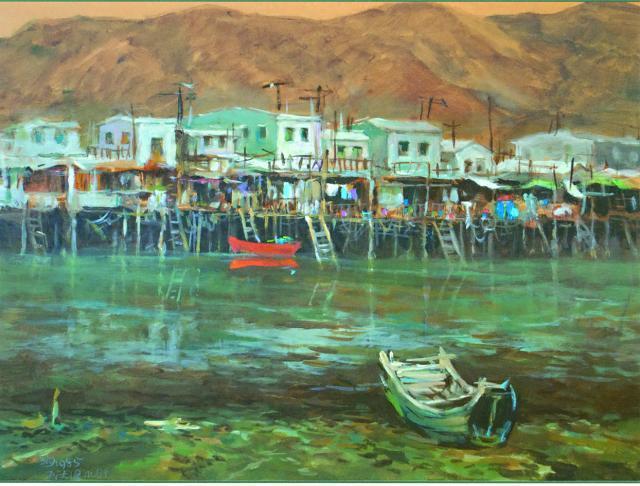

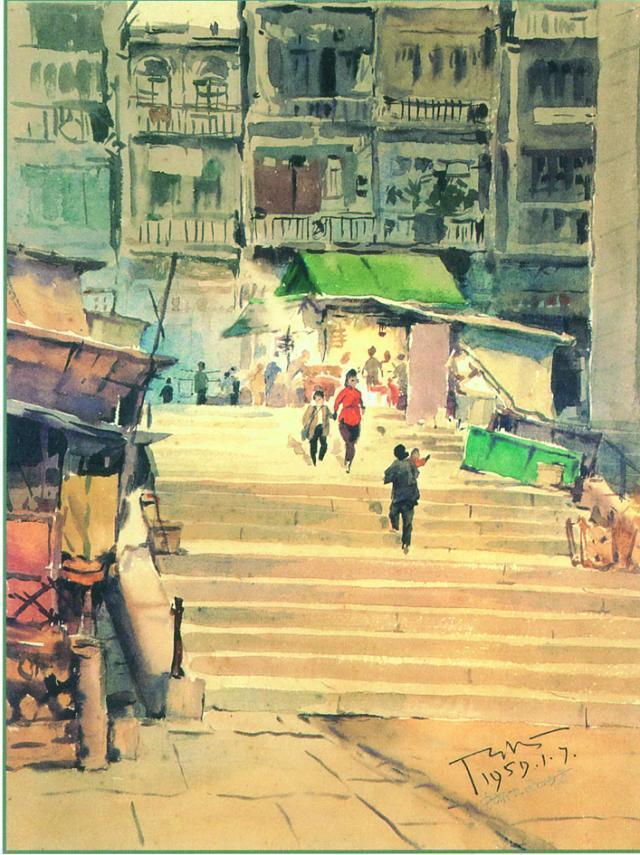

會畫的跟不會畫的、會講的跟不會講的,大家心中有數。看歐陽乃沾的畫,無法忘情。他的步履筆觸,總是走進我們住過到過的地方,也只有他駐足寫生留畫,記錄超過半世紀全港九新界離島面貌。50年代中環干諾道中的私家車與人力車夫、榮華里裏面的深巷、灣仔鵝頸橋下一家吃晚餐的幸福,還有90年代大埔墟春暉園、97年香港大學對面的英雄樹,和深井對開大橋的風雲變幻……《一筆一畫一生》畫冊,記錄老畫家大半生作品,因為,他用盡僅有時間,見證香港面貌,那都是我們三代人生活過的地方。

為亡妻寫畫總結 難起筆

樸實善良的平民畫家,在50年代沒有地鐵的日子,每天清早7時從土瓜灣家到達中環。上班前,阿沾在中環街上寫生兩小時。下班回到土瓜灣,在海心公園再趕畫一幅畫,每天如是。妻子亦是任職上海書局的編輯,她是上海歸國華僑的女兒,父親曾任律師,有一個奶媽把她帶大。來香港後,岳父不能再當律師了,歐陽乃沾要養活妻子兒女和岳父母,還有一手帶大妻子的奶媽。

上海書局是愛國華僑經營,僱員薪酬比左派學校教職員薪金還要低。所以,歐陽乃沾在書局任編輯外,也會為報社畫插畫賺外快,包括文革小說裏面的宣傳畫,初時一稿4元,後來一稿8元。「嗰時喺上海書局返半工,百幾蚊月薪,喺外面畫插畫,最多可以賺2,000蚊,但依然唔敢放棄書局嘅美術工作。」

岳父母有着當年中產的生活習慣,不時會帶長子歐陽應霽上館子,吃上海餐館,教孫子餐桌禮儀。畫家女婿,父母在深水埗開魚檔及酒舖,不好美食,帶兩個麵包出外寫生可以抵飯餐。在吃的方面,沾叔兒子叫他垃圾桶。但在玩的方面,他帶小小歐陽應霽四處畫畫寫生,兒子長大以後,也帶着畫家爸爸闖蕩世界,去年就舉家到馬來西亞檳城遊玩。在畫家眼中,每一個地方都有顏色,加拿大色彩美、中國西北明亮、廣州是黃色的,而香港是藍色的。

畫家眼睛,看穿的,太多了。妻子幾年前病逝,老畫家一直想為她寫畫做總結,可惜畫稿起了無數,提筆就想放下,不知怎的,總是無法成畫。思前想後,用情太深,反而畫不了,「也可能是這個原因吧」。他記得妻子離世那天,有一隻雀仔,從早到晚都留在醫院不肯離去,直至妻子撒手塵世,牠才飛走,消失影蹤。「我看到,奶媽把她帶走了。」有些影像,是假還真,說出來,別人就覺得是虛妄幻覺。曾經有十多年,他的畫總是很灰暗;近幾年,三個兒女孝順關懷,他說溫暖的感覺又回來了。

今年夏天,因為哮喘病,沾叔停止寫生一段時間,整天留在家裏冷氣室底下。那天訪問後,看着他走在中環,高大的身形,一手抽着一袋東西、一手撐着枴杖,以往寫生的路太多太長,膝蓋已經磨損。但皇后大道中行人路上,83歲穿牛仔褲的畫家,步履不蹣跚。想起在畫室沾叔那幅寒夜倚花眠的懶貓,希望老人家溫暖感覺真的回來了。

(「庚子畫友邀請展」即日至9月13日止,於中環皇后大道中131號吉齋畫廊展出。查詢電話2815 6996)

記者:冼麗婷

攝影:陳奕釗、何家達

沾叔畫筆下的香港

上環樂古道東街 2012年

中環卑利街 1998年

灣仔會議展覽中心 1997年

香港大學 1997年

深井青馬橋景 1996年

大澳水鄉 1985年

上環九如坊 1959年

中環 1958年