少了火燒燈籠的危機感,進入較安全的電燈年代,中秋節的活動,由望實自己微風下「吊吊揈」隨時着火的紙燈籠,同周街看孩子用蠟燭砌出甚麼有趣的圖案來,變成抬頭周街賞燈。自二○○○年起康文署年年都辦綵燈會,綵燈規模越砌越大,主題及作法都跳出傳統框框。有人說傳統綵燈紮作是夕陽行業,有人說現在才是最好時光,更有人用另類方法繼續玩燈玩光,你又看到甚麼?

記者:陳慧敏、陳芷慧

攝影:林栢鈞、陳永威

紮毒太深 點心佬不捨夕陽行業

「興趣大於工作啦,邊有錢賺啫?」晨早五點,梁誌誠已跑到五十年代起家的家族茶樓,手打蝦丸做燒賣,溝米漿做腸粉,七時四十五分大廚由港島來到坪洲開工,他才敢丟下一切趕到碼頭追船,到西營盤找他的「興趣」。

「我細細個就中咗毒,冇得戒㗎啦。」離星期一維園綵燈安裝期還剩兩天,工場裏,幾個綵燈竹架仍掛牆上,梁誌誠一坐下就執起小菜刀與粗竹篾起勢地刨。身邊被拉來幫忙的朋友們埋首用煮好的漿糊為綵燈貼布,「佢哋有啲識,有啲唔識,趕工冇所謂啦,由頭到尾我得兩星期時間整咋!下星期一至三茶樓休息,我要到維園全力裝燈,費事煩!」

四十七歲的梁誌誠在坪洲長大,當年七、八歲的他,有空就跑到衣紙舖執頭執尾,識了許多廣州及佛山各派的師傅,學會做傳統「海陸豐」派的綵燈紮作,十二、三歲紮第一隻獅頭。雖然長大後做木工,發展成有八百人的工廠,半島酒店的木椅、中央圖書館的首批傢俬都是他做而一度「除毒」,但十多年前幫囝囝修理一隻玩了三日就爛的獅頭,壓抑的毒癮一次爆發。工場閣樓居然收了近三十個獅頭竹架,自己上漆畫花,最靚的有汕尾傳統的「滾地金龍」,但都只是「一部份」而已。

封文化遺產也嘥氣

六十年代文化大革命之後,厲害的紮作師傅都跑到香港,令南中國最高的紮作技術及傳統得以保存,但今時今日,會施展渾身解數紮盞燈的,大都是業餘者。「在香港好少人入行囉!就算入行都傾向做拿來燒的紮作。那個流動量快呀!紮幾幢樓已賣得好多錢呀!加上七月鬼節,師傅們趕工勁紮,叻的師傅都沒時間諗八月中秋綵燈,自然越來越少師傅做啦。」他現在常與博物館辦花燈紮作興趣班及講座,除讓更多人認識綵燈紮作,最重要是想令政府正視:「我教一百個人,有兩個真係會入行或試做花燈當然好,但起碼能加深大家記憶,佢就唔會喺歷史上消失。傳統東西可以改良進步,但製作技巧就要流傳。你封佢做『文化遺產』都冇用,做得『遺產』即是唔死都就死啦!不如提多啲,讓學生在美勞堂學製作,令佢變回生活文化仲好啦!」

今年他第六次參加維園的綵燈會,以「業餘」身份參加的他,設計了一個直徑兩米四、連基座到頂層近七米高的high tea式花燈。第一層擺了七十年代他最愛的玻璃紙飛機坦克燈籠,第二層是八十年代流行的小兔及楊桃燈籠,第三層是傳統五角燈,內有仙女與巨型蓮花一起團團轉。其實約梁誌誠師傅做訪問好辛苦。電話裏的他總像在打仗似的,說話勁急,你平時都好似機關槍咁快㗎?「唔係呀!我硬係覺得仲有好多嘢要趕住做,唔覺意越講越快咋!」

昔日中秋怎麼過

關於香港中秋節綵燈活動的記載原來很少,香港收藏家協會副會長張順光回憶說:「我後生嗰陣嘅中秋節,啲人最鍾意提着燈籠,去淺水灣、青山灣BBQ,旨在一家團聚賞月食飯玩燈籠㗎咋!」但憑政府新聞處的一些歷史圖片,可會想起你小時候的中秋怎麼過嗎?

1962

未有綵燈節的六十年代,大坑舞火龍就是中秋節盛典。火龍登場前有花燈巡遊隊伍,小朋友用竹撐起紙紮燈籠四圍走。

1978

當年維園的草地上,坐滿市民賞月玩燈籠,同場還有許多掌相攤,市民排長龍幫襯,已是最熱鬧的綵燈節。

1981

跑馬地有大型舞台表演,有歌手、芭蕾舞及高科技激光滙演,而置地廣場(圖)內掛滿大大小小的燈籠佈置已是當年城中熱話。

1984

遮打花園巨型綵燈,有四、五米高,這種傳統的花塔造型已經好搶眼,引來不少市民圍觀。

道具仔 自學大製作

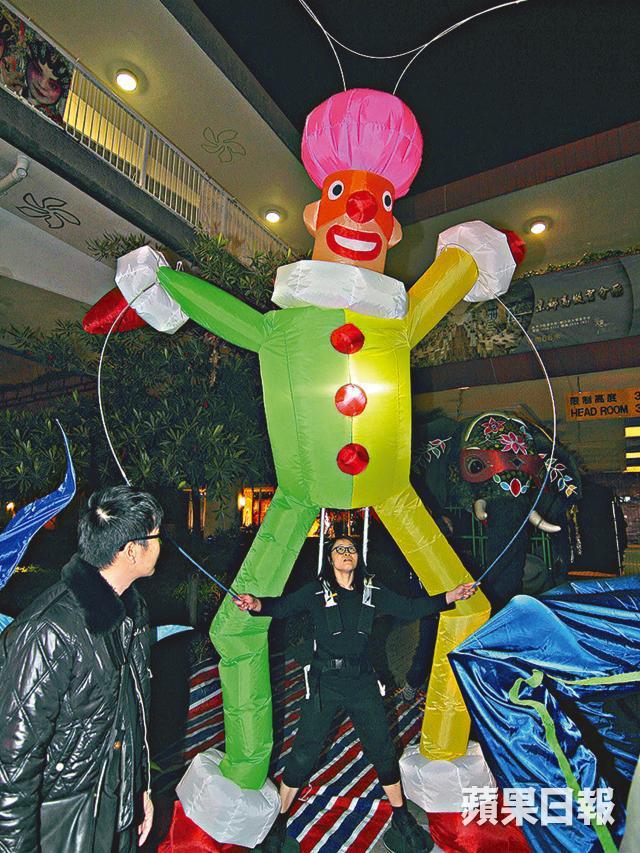

陳詩歷(Paul)?他不是個木偶師嗎?為甚麼混到這篇綵燈師故事裏?才不,所謂「天下人偶出紮作」,他的人偶,混合了傳統綵燈的紮作技巧與概念,不過早年因為木偶越整越大,殘肢塞滿工作室而被迫轉而發展吹氣人偶。

Paul從小就愛做手工,最早是小學一年一度的花燈,他紮機械人,大個就紮人偶。一九九四年為陸運會宣傳部紮了隻綠色的龍珠神龍,「沙灘波做眼,脹卜卜的鼻哥窿塞報紙之類的,總之用自己的方法讓它撐起來。」二○○○年在演藝學院修畢道具製作,雖沒正式向傳統紮作師傅拜師學藝,卻靜雞雞跑到紙紮舖,看用紗紙紮「結」的技巧:「皺紋膠紙及索帶,放久了還會散開;用索帶又容易移位。濕掉的紗紙捲成線狀,風乾後確實比膠帶或膠紙穩固多了。我們好多時製作空心人偶讓人穿上,用鐵線成品會很重,一但壓凹了也很難像竹篾一樣會彈回去。輕身的纖維桿也很好控制,但剪開時容易造成鋒利的破口,容易刮破手指及布料。」他教學生用竹篾製人偶身體的大結構,有些部份就偷雞用膠片固定形狀(笑)。

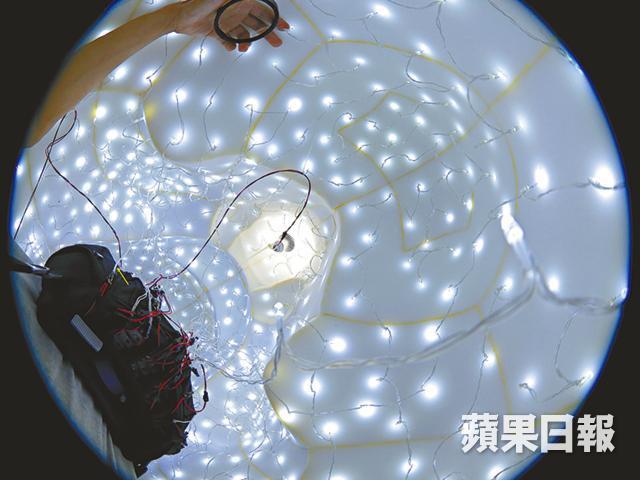

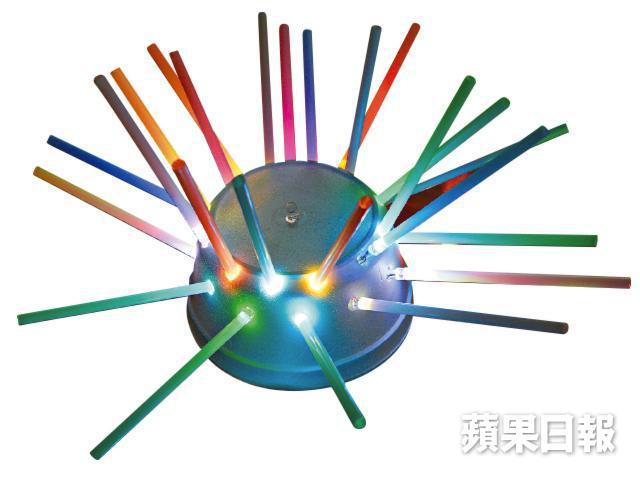

即使是現在他去看綵燈會,雙眼仍不自覺地透視人家的骨架:「看它紮得靚不靚,如公仔的衣服上有許多花紋,內框就該跟着花紋走,你看那些獅頭都是順着紋理走的。而非自顧自的繼續用打格子式骨架,會好肉酸。」去年他用一吋厚的薄海綿,製作了一個白色的人頭,在海綿上挖了些小洞,鑲入千多個小燈泡。身上則掛上超過一百顆A3電池,重甸甸地為這人偶綵燈充電:「穿着這人頭裝其實好熱好辛苦,我在頭頂開了一個臉孔大小的洞給自己睇路及透氣,但難受的是許多小蟲子,見光都飛到人頭內纏着我。人偶裏的竹篾骨架沒有了,物料由紙變成布變成海綿甚至發泡膠,跟傳統紮作距離遠了,卻偶然發現,那透光的纖維布料,可以透光,從另一個方向,與傳統綵燈又接上了軌。

騎呢又環保 麵兜做綵燈

找Paul就為了讓他教我們用騎呢材料做綵燈。兩年前英國著名的綵燈人偶公司,曾來港與他們交流。最簡單好用製作發光人偶的方法,是先在作品上包一層保鮮紙,可以防水之餘也讓作品多一層支撐,用紙貼起來就會實淨一點,製作起來也更容易。

電燈妹求變 玩創新

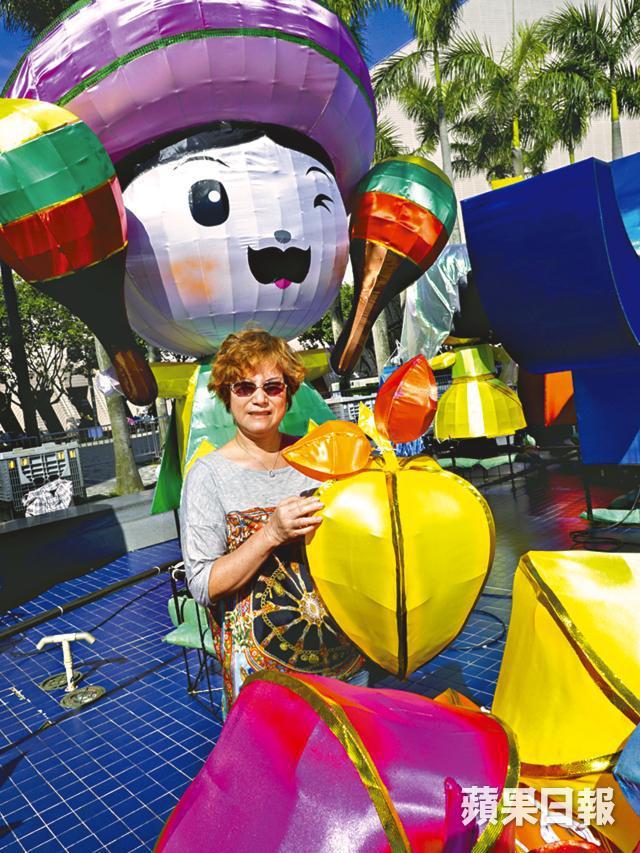

明明講的是秋高氣爽的中秋故事,但與嫻姐在烈日下做訪問,差點中暑。抱着一堆巨型楊桃燈籠的李婉嫻精神爽利:「這種乾爽天氣,就最適合組裝綵燈了!早幾天輪流掛上紅黃黑雨,我們又要趕工砌燈又怕風吹壞燈,就最閉翳啦!」

嫻姐的家本來是做水電生意的,八十年代起爸爸就幫忙為許多大型活動供電,也讓她踏入綵燈界,「八十年代以前的中秋,到處只掛滿楊桃、風琴式花燈,政府在公園擺個小走馬燈已經好巴閉了。哪來甚麼綵燈展!」九十年代時她特意跑到蘇州,引入細緻的刺繡工藝綵燈,即是高山劇場裏曾名震一時的「九龍壁」,連交通費花了近廿萬。九十年代起請了佛山非物質文化遺產項目——佛山綵燈的代表傳承人陳棣楨合作做綵燈,還有八十後設計師,為了令弄出來的綵燈娃娃面珠凹凸有致圓潤可愛,他們把竹篾加鋼線纏起來,「軟硬交替,有鋼線的變化也有竹蔑的圓潤感。不會像靈堂那些般硬繃繃,好恐怖。」又常常試用現代新物料,貪「創新」,嫻姐:「進步是必然的,今日的陽光跟昔日都不一樣了,昔日綵燈給暴曬兩天已變色,現在更甚。選了些新物料及染料,用雷射噴色噴圖案等。」變形了的綵燈或許洗掉傳統的節日感,卻另闢新天地,「這些老行業總給人『夕陽』的感覺。但其實綵燈沒有一年比一年沒落啊!近年商場都好肯花錢製作卡通綵燈,也有客人於非節日,或訂製我們的綵燈做舞台道具。」

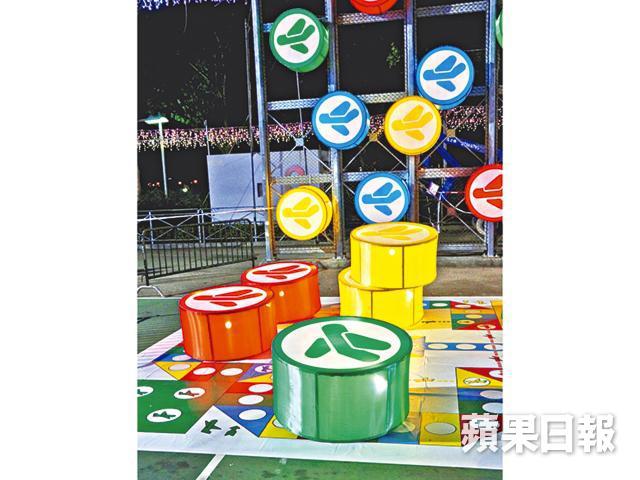

今年他們在維園以「懷舊玩具」做主題,加上一點機動元素,將昔日的積木城堡、西瓜波與發泡膠飛機都變成綵燈;而文化中心門外,巨型晾衫竹晾起巨型唐裝衫與旗袍各一,旁邊各民族的小孩,森巴女郎拿着足球,愛斯基摩人執住冰魚花燈相伴,像入了迪士尼樂園的小小世界。港九各地都有機會見到這些圓滾滾脹卜卜的公仔,成為現代綵燈展主流。