上周六在深水埗通州街橋底空地,上演一場「街頭運動會」,一群小孩拿着掃把邊跑邊傳球,在旁的露宿者都看得入神。

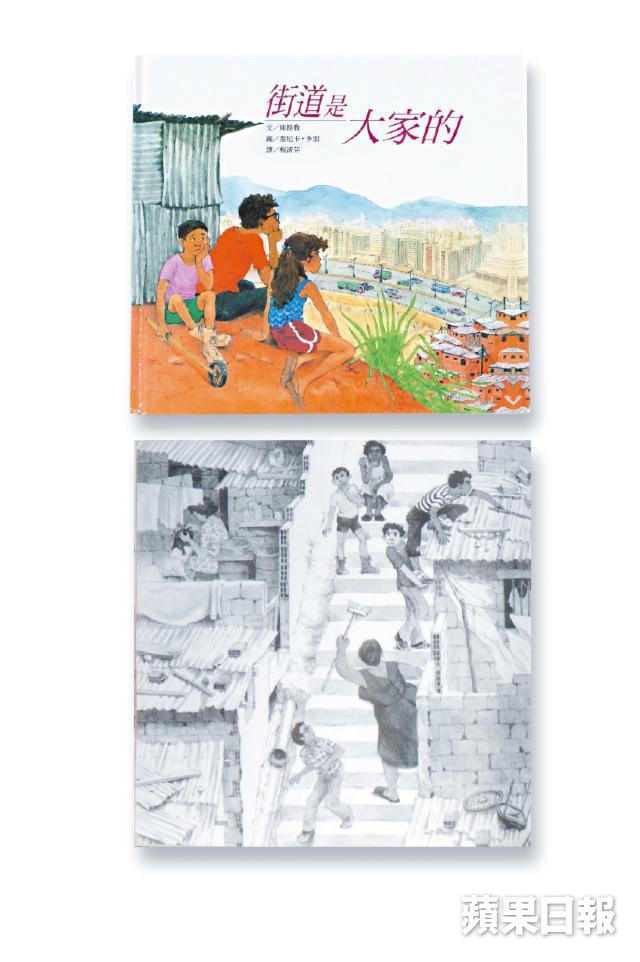

原來運動會的搞手是一群來自綠腳丫親子讀書會的師奶義工,她們看過改編自委內瑞拉真實故事的《街道是大家的》後深受啟發。故事講述當地政府承諾興建公共遊樂場,卻因城市發展而食言,最後一群小孩帶領家長用廢料合力興建一個遊樂場。原來小孩可以自己抗爭,「街頭運動會」中的遊戲更都是由小孩們自己設計。

問 : 這本書各給家長和小孩甚麼反思?

答

:

看完書後,對公共空間還未有體會,於是在香港故事館(藍屋)惡補兩堂課。導師吩咐我們利用社區環境物料設計遊戲,我們拾到兩根木條,又用排檔的膠袋、封箱膠紙綑成一個球,在兩根木之間滾傳。原來香港遊樂場冇乜好玩,最好的遊樂場就是與社區連結,於是我們舉辦了一個街頭運動會,小朋友會好奇問:「甚麼是公共空間?」我們就反問:「你們今日在橋底玩得開心嗎?」讓他們明白,在任何地方,發揮創意就有趣味。

問 : 作為父母,你認為香港的遊戲空間跟書中情況有何異同?

答

:

非常相似。第一,人越多,新市區興建的遊樂場越少。另外,書中繪本描述一群小孩在街道上遊戲被趕,我感同身受。我經常帶兩個女兒到體育館的室內遊樂場,太多規範,每隔十至十五分鐘離場,又重新排籌。但小孩喜歡自由,她們根本不盡興。我同意書中一席話:小孩學會自律,才有自由。

問 : 這個繪本最動人的地方在哪?

答

:

繪本部份彩色,部份黑白,配合故事高潮起伏發展。最令人感動的地方是,當一群成年人憂慮缺乏資源,而反對自己動手興建遊樂場,一班小朋友反而說服他們。這讓家長們反思,原來小孩子可以為自己發聲。

記者:陳芷慧 攝影:陳永威