來到位於泰國市郊的「零泰銖店」(On-Nut Zero Baht Store)採訪,還未開始提問,店主彼拉通.瑟尼翁(Peerathorn Seniwong)已拿着大袋垃圾,放在記者面前,內有汽水罐、洗頭水樽、玻璃瓶和手套,全部都是已回收的舊物,「每次訪問,都回答相同問題,好悶,不如你先把垃圾分好,就會明白我在做甚麼」。說着擠擠眼,揚長而去。

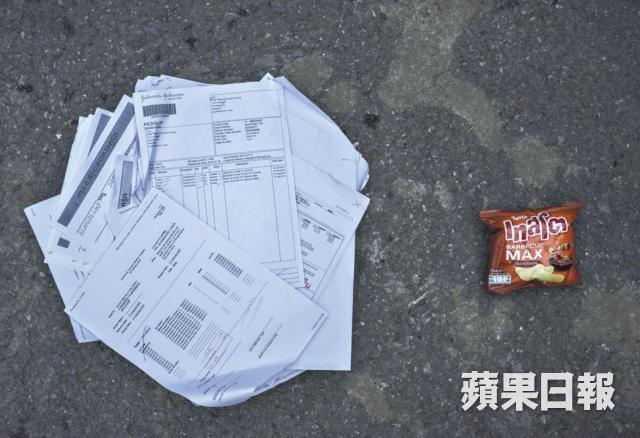

46歲的彼拉通,在貧窮的On Nut 14 Rai區,是傳奇人物。由他一手創立的另類回收店「零泰銖店」,由早到晚,都有絡繹不絕的拾荒者,拿着已分類的家居垃圾到來,排隊換領日用品。顧名思義,零泰銖,即是「免費」:一公斤汽水罐換一公斤大米;一公斤紙包飲品空盒換一支可樂。「大米、公仔麵和雞蛋等果腹食品,最受歡迎」。熟知窮人生態,只因他都是窮人。

他的故事,其實由三餐不繼開始。在泰北山區出生的彼拉通,年輕時在曼谷當兵,服完兩年兵役,留下來結婚生子。只是,沒有學歷的他,只能找到保安員一類工作,工時長薪酬低,敵不過大城市的高租金,輾轉流落街頭,拾荒為業。像他一類,在大城市飄遊、像透明人一樣討生活的蟻民,在人口達650萬的旅遊城市曼谷,不計其數。

1995年,泰國政府在市內大力發展基建,散居天橋底及隧道的流浪漢,成為推土機下的障礙物,時勢造就他這個草莽英雄,「那時,我開始與政府展開談判,要求另撥土地安置」。討價還價下,泰國政府在市郊安置了這班在高增值發展下「可有可無」的流浪漢,而只住上120戶人的On Nut 14 Rai區,正是其中之一。

「要安居須為社區做點事」

「毒品、槍械、打鬥,甚至兇殺案無日無之,最初,這裏是危險的惡人區」。在五光十色的曼谷,這裏是遊客止步的三不管地帶。除了不法活動,居民都以拾荒為生。為鼓勵自力更生,政府及非政府組織推出新的就業計劃,將部份大型回收場的工作外判給居民,「日薪制每天2,000泰銖,這對於不少以拾荒為業的人來說,是很不錯的收入」。生活有了保障,他開始想改變社區。

「何不令其他窮人,也可藉回收工作,改善生活?」他和另外兩個也在回收場工作的朋友,於是各夾了一天工資,把6,000泰銖買來柴米油鹽,放在一輛木頭車,借「以物易物」方式,在鄰近鄉村回收有價值的垃圾。「最初太太也反對,但我說,若想真正安居,必定要為這個社區做點事」。新嘗試反應奇佳,帶着汽水罐、洗頭水樽等家居垃圾來作交易的人絡繹不絕。

只是,一個錢幣總有兩面,居民都拿垃圾去換可樂,不到村內小商店購買,「他們很討厭我,處處針對,但最後全部先關了門。」他展示勝利微笑。2012年,彼拉通開了「零泰銖店」,和回收場合作,權充中間人收集垃圾轉售。「以物易物」在小社區爆紅,傳媒爭相訪問,多間國際汽水廠及衞生用品集團,紛紛邀請合作。而泰國各地,也有十多間仿效「零泰銖店」運作的回收店出現。

「每間房子都會有垃圾,環保又幫到人,何樂而不為?」回收店運作漸趨成熟,彼拉通又搞搞新意思,推出針對窮人的老年保險計劃,每月供款30泰銖,不幸入院可獲賠償;若傷殘失業,每月更可得5公斤大米。而回收店對面,則是新建的生態社區,養了雞、豬和魚,成了另類兒童樂園,「我希望這裏可以凝聚居民」。九反貧民區有了新的面貌,他確居功不少。

攝影:林亦非

撰文:呂麗嬋