香港絕不是一個bicycle friendly的城市,但在狹窄的單車徑,卻偶爾有些不同的「車輛」,像有趣的單輪車。在香港居住了兩年的Mizo(中溝順一),每個周末只要遇上好天氣,就會立刻騎着那可愛的單輪車,從火炭的家出發,沿着城門河轆來轆去,有時更會一面騎車,一面推着BB車,全家總動員出發,真真正正享受家庭樂。

記者:胡靜雯

攝影:劉永發

在十四歲已經開始學習騎單輪車的Mizo,婚後也分別教妻子和兒子一起騎單輪車,一同做喜歡的事,是他們維繫家庭樂的秘訣。由於家住新界,他們大多在沙田至大埔市中心一帶出沒,也曾經到大帽山和西九,Mizo說:「新界的人比較熱情,市區人就覺得我們危險,可能新界較多單車設施,相對容易接受單輪車吧。」來自東京的Mizo沒有城市人的冷漠,同行友人、玩花式單車的Kenny說有天在單車路上遇到Mizo一家,Mizo即像他鄉遇故知,拉住他一起玩。這天,Mizo的大兒子Ryo一見Kenny便很開心,先來個熊抱再互相切磋,「讓小孩多點與其他人玩,可以讓他們的技術進步得更快。」Mizo深信小孩一個人練習時未必夠專心,相反有同伴在的話,就能誘發他們的專注力和興趣。

其實Mizo的兩個兒子初來香港時,也因為這活動較快投入新環境,也更懂得與人交流。採訪當日遇到好奇的途人,Mizo二話不說,利用有限的中英文向其他人介紹單輪車,也讓小孩一起分享當中樂趣,「我覺得香港人比日本人熱情,很容易表現出好奇心。」他懷念小時候在日本,只要見到有趣的東西也會不恥下問,他深感新一代缺乏求知欲,「運動是很好的社交工具,小朋友不應只利用科技來建立人與人的關係,而是面對面交流。」

讓孩子知道極限

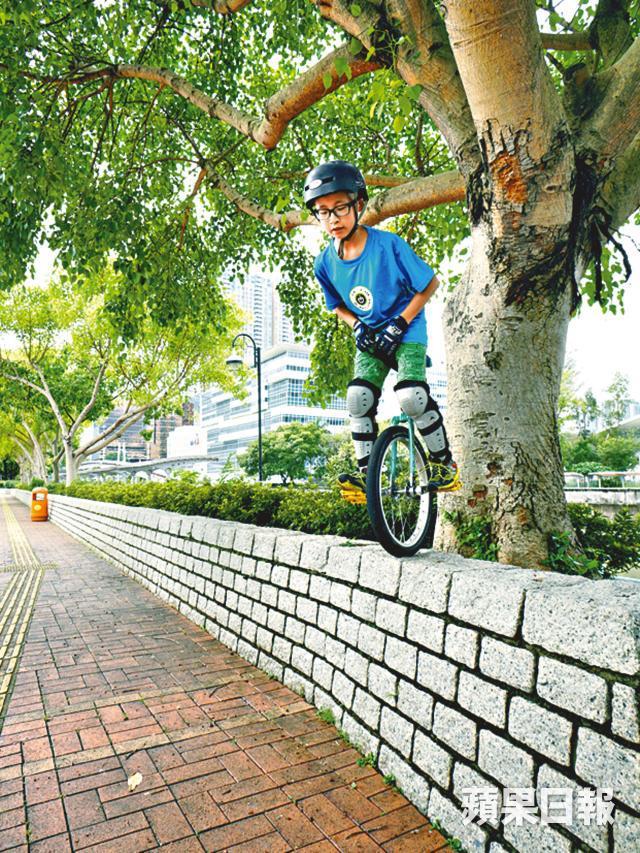

單輪車在日本原來是很普遍的課外活動,小學已經有機會學習,更有讓小朋友參加的越野或長途比賽,也有很多小孩年紀輕輕就能玩花式,Ryo八歲便開始學習,至今已有五年經驗,可能自小已看着爸爸玩花式的關係,他在石級上跳來跳去也只是熱身運動,比同年紀的小朋友更大膽。我問他害怕跌倒嗎?他輕描淡寫說:「不怕。」即使跌到也不會大喊大叫,Mizo也不會扶他,只會笑着問候一下,「小朋友其實很amazing,我們要學習讓他們堅強。」

對兒子採取自由政策的Mizo,認為就算他們真的跌倒,起碼讓小孩知道自己的極限,然後下次才會懂得避免受傷,作為父母需要做的不是當一本說明書,而是要從旁鼓勵。烈日當空,Mizo教小兒子Takumi做高難度動作,Takumi顯然有點膽怯,Mizo笑着問他:「可以做到嗎?試試看吧!」他從不刻意要求他們一定做到,「無論他們做不做到,我對他們都有信心。」孩子的自信,很大程度來自父母一點一滴的信任和鼓勵,請不要吝嗇讚美。