每一個人,都在等一個人。

等待一個,能看見妳與眾不同的,那一個人。

這是九把刀《等一個人咖啡》的序言。其實,這句話對咖啡師亦然。近年,香港的精品咖啡風演得正烈,人們早已不滿足連鎖式咖啡店的意式Espresso沖泡方法;他們更追求「地域之味」,喝時不加糖、不添奶,更要品嚐出咖啡本身的細緻風味和性格。單是在上環,就有不少精品咖啡店,一間是同類咖啡店的始祖,一間有着日本人的堅持,還有一間引入由台灣人設計的智能咖啡機,目的都是:做好一杯咖啡,等一個欣賞的人。

記者:何嘉茵、蘇朗智

攝影:伍慶泉、陳永威、潘志恆、楊錦文

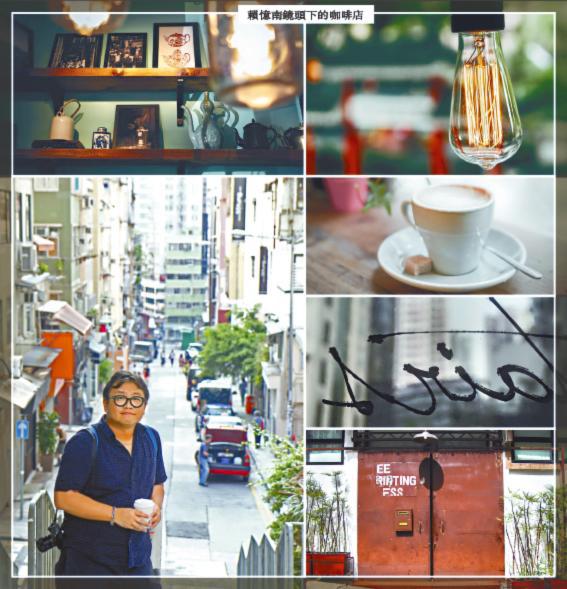

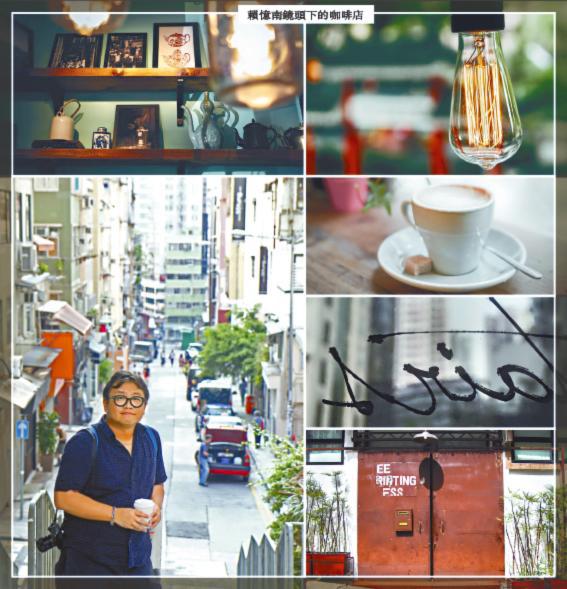

攝影師街坊:好的咖啡要配合好的環境

走到上環,穿梭在窄窄迂迴的小巷,放慢腳步,兩旁是各式各樣的小店。走累了,便鑽進小巧而精緻的咖啡館,坐下來聞着那淡淡的咖啡香,透過落地玻璃觀察街上的遊人,拍下那動容的一瞬間,是攝影師賴憶南平日最愛的活動。「我不研究咖啡,卻最愛蒲咖啡店,尤其是在上環區,周圍都是矮矮的房子,昂起頭來,難得地仍可看到藍藍的天空,環境舒服得可以讓我靜下來。這裏很有台灣輕文化、小清新的感覺,除了咖啡店外,附近有精品店、畫廊等等,是一個獨特且自然形成的小社區。」

心靈淨化才能感受咖啡香

四年前由將軍澳搬往上環,生活便離不開咖啡店,平日最愛流連太平山街的Nosh,叫一杯Cappuccino,一坐便整個下午。「我一般會選擇較開揚的咖啡店,望出去便是街景,人來人往,儼如在流動空間的戲院。近幾年這裏的咖啡館越開越多,但面貌大多很近似,缺少個人性格及歷史。」他說,每到一個國家旅行,都喜歡坐在當地的咖啡店中,感受咖啡文化,尤其是日本及歐洲,每間咖啡店各有不同的獨特面貌,富幻想空間。「香港的咖啡文化未算普及,不少人只會在連鎖咖啡店傾生意,生活太緊張,好少人懂得享受這種氣氛。在日本有大大小小的咖啡店,氣氛很悠閒,有不少是開在用木砌成的小房子,由一家人經營,亦有悠久的歷史,在香港很難找到這種咖啡店。」

上環的精品咖啡越開越多,賴憶南認為並未形成一個趨勢。「我好少喝精品咖啡,經常覺得像茶道一樣,要心靈淨化才能感受到那咖啡香。其實一杯好咖啡未必只在上環喝到,但好的咖啡要配合好的環境氣氛,而上環正是喝咖啡的好地方,這種獨特咖啡文化只在這裏找到。」

日本人炒豆只用十天 Brew Bros Coffee

「我沖的是墨爾本式咖啡,不是日式咖啡。」Brew Bros Coffee日籍老闆兼咖啡師小野光說。他一直希望做咖啡師,兩年多前隻身到澳洲墨爾本學藝沖咖啡,機緣巧合下,認識同樣到當地工作假期的陳露怡(Louie),並結為夫婦。兩個多月前,夫婦二人在上環開咖啡店,主打手沖精品咖啡。「在日本,精品咖啡文化很普遍,大部份人會在家手沖咖啡,卻很少人花時間考究,加上當地較流行深度烘焙的咖啡豆,味道較濃。相比起來,我較喜歡淺度烘焙的咖啡豆,果酸味突出,在墨爾本很流行,而當地咖啡文化很成熟,咖啡店播着輕快音樂,隨意得很,我希望將此文化引入香港。」店中的咖啡全由小野光負責,咖啡豆購自墨爾本的Market Lane Coffee,均為Single-origin貨色,果酸味突出,色澤較淺,質感像茶一樣溫和醇厚。

咖啡像sashimi

枱上放着熱水壺、咖啡杯和愛樂壓(Aeropress),看着他細心將17.5克咖啡豆磨碎、篩咖啡粉,再放入底部裝上濾紙的「針筒」,把活塞抽起,加進磨好的咖啡粉,注入95℃熱水攪拌,數十秒後把活塞向下壓,手藝純熟。要沖出一杯好咖啡,相比起咖啡師的手藝,他認為咖啡豆的質素最重要。「沒有新鮮的咖啡豆,咖啡師手藝如何精湛也不會沖出一杯好咖啡,像魚生一樣,當你吃到新鮮的刺身會感到高興;如何保存咖啡豆也是一個大學問。」咖啡豆每星期空運到港,由炒豆日期起計,十天後就不會再用。在旁的Louie笑言:「日本人很執着和堅持,這樣做成本其實很高。最初不明白丈夫為甚麼要堅持,後來知道味道會有所偏差,所以寧願用新鮮貨,也要保證品質。」小野光的堅持處處可見,沖泡時的角度、用水的份量都一絲不苟,就連食物都以簡單為主,只提供沙律、包點,以咖啡會友,不賣意粉以保持墨爾本風。

Brew Bros Coffee

上環禧利街33號

在蘇杭街尋找巴拿馬藝伎 Barista Jam

2004年之前,「藝伎」一直寂寂無聞。那年,在巴拿馬最佳咖啡杯測賽中,「藝伎」一鳴驚人,憑藉其幽幽茉莉花香、獨特熱帶水果香,層次分明酸甜平衡;入喉乾淨優雅柔順,餘韻帶有朱古力和焦糖甜味,久而不散……當年,評判譽它為"God in a Cup",自此一登龍門,成了精品咖啡的風頭躉,也是咖啡師的最愛;今年6月,本地咖啡師Kapo Chiu趙家寶代表香港參加咖啡界盛事《World Barista Championship 2014》贏得亞軍,選用的正是藝伎咖啡豆。

在日本,精品咖啡市場比香港早熟,日本人早已稱讚「藝伎」天下無敵,但千萬別誤會,「藝伎」與日本無尤。它原是一種生長在埃塞俄比亞西南的野生咖啡品種,後來被引進巴拿馬;改良後的品種名叫Gesha,與日文「藝伎」(Geisha)發音相似,所以被趣味性的譯為「藝伎」。目前,不少國家也有種植藝伎咖啡豆,但就是巴拿馬的品質最佳。

終於,在上環的Barista Jam給我發現了巴拿馬藝伎的蹤影。

Barista Jam可說是香港精品咖啡店的始祖,老闆William So在行內亦無人不識。他說藝伎咖啡最獨特是其花香,在精品咖啡的沖泡方式下尤其突出;「只是香港沖得好的人不是很多吧。」他話風一轉:「其實在香港要找得上好的咖啡豆不難,但要能發揮咖啡豆的風味,從選豆、烘焙,到咖啡師的手藝,磨粉、水溫……全部環環相扣。」

朱古力味最深刻

Barista Jam選的是90 + Panama Gesha Lycello W2,淺至中度烘焙,咖啡師梁仲賢(Ricky)說,選擇hand drip是因為他覺得最能突出藝伎的花香。只見他記錄起磨粉的粗幼度、時間、水溫等,「咖啡豆烘焙的日數、天氣溫度和濕度都對味道有影響。」他深呼吸,慢慢分次注入熱水,每個動作都一絲不苟。一試,丁點花香和水果香,酸度不算高,最令人深刻是那朱古力味道。說真的,藝伎味道是否天下無敵我不敢說,但當看到Ricky的笑容,便知道他有多自豪。

Barista Jam

上環蘇杭街126-128號

全港唯一 仿手沖智能咖啡機 Coco Espresso

成就一杯好的hand drip精品咖啡,喝的是咖啡師的手藝,難度之高,就算用相同的咖啡豆,若各方面有絲毫偏差,味道亦有所分別。Coco Espresso兩周前引入由台灣人設計的智能咖啡機OTFES,可以像人手調製般以打圈方法由內至外注入,用以代替hand drip的倒水手勢,暫時全港只有一部。

「其實這部機不能取代咖啡師,功用像『機械手』,只要設定時間及倒水方法,便會跟足咖啡師指令,優點是出水量穩定,但始終是機器,並不能作即時修正,但已可做到和人手製有八成相似。」老闆高釗麟(Johnson)說。將水溫調校至96℃,放上濾紙杯,輸入指令,水溫、出水份量及時間亦可調校。「手沖咖啡要求咖啡師的手藝,在一般連鎖咖啡店未必有完善訓練,加上每日要沖過百杯,很難保持穩定質素,所以這部機較適合在連鎖店使用。如果要沖Single-origin咖啡豆,還是用人手較好,但這部機對普及咖啡文化有很重要的影響。」

Coco Espresso

上環皇后大道中197號地舖