【本報訊】台灣誠品進軍香港兩周年已漸商場化,由主力賣書變成賣商品,再到早前被轟為了進軍內地而自我審查,把政治敏感書下架,雖然人流仍多,但似乎與期望的文化影響力不成比例,業務看來原地踏步,甚至傳言會收縮規模。《蘋果》邀請了本地文化人、樓上書店、台灣作家及本地經濟學家,多角度分析香港誠品的現在與未來。

記者:翁煜雄 韓耀庭

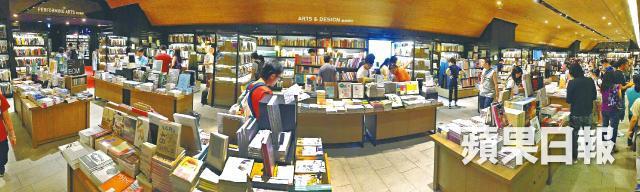

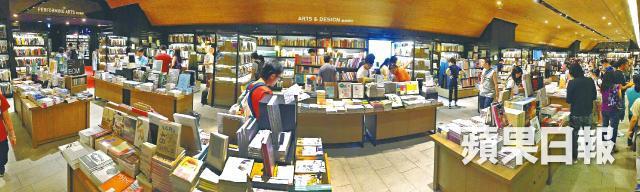

香港誠品在兩年前8月11日在銅鑼灣希慎廣場開幕,風頭一時無兩,但佔地三層的誠品,今日書香漸淡,商業味卻越濃。記者近日到誠品,人流仍多,但10樓大部份面積被各類精品、商品及食肆霸佔,8樓亦有不少其他商品出售,包括皮革和香薰等,像商場多於書店。

業界指文化推廣活動少

曾任職香港誠品的作家鄧小樺稱,理解誠品拓展商品區彌補賣書較少的收入,但無限制拓展會失去誠品原有文化魅力,如拆去詩集區及減少文學討論書籍都令人失望,「要賺錢不如賣埋奶粉」。鄧亦認為誠品「不接地氣」,與本地文壇、出版界關係疏離,「台灣誠品好關注原住民問題,香港誠品有冇關心過新界東北?」

中大市場學系教授冼日明說,誠品早已朝百貨業發展,台灣誠品生活松菸店及信義店是例子,賣書已成營銷手段,透過文化去吸引志同道合的顧客去消費「買衫、買家品」,而銅鑼灣店及明年開業的蘇州店也是朝這方向發展。

他質疑過份商場化是否適合本地市場,「香港大把商場大把嘢賣,你有乜嘢咁特別先」。不過,他相信誠品只以香港作內地發展跳板,讓內地旅客先熟悉誠品,又借港店向內地商家作示範,「聽講誠品喺蘇州會起埋酒店、商場㖭」。

樓上書店樂文銅鑼灣店經理林壁芬指,業界一直期望誠品來港能凝聚及提高港人的整體閱讀風氣,令本地書局都能受惠,可惜香港誠品舉辦的文化推廣活動少,「只係聚合一班有興趣睇書或者對呢個地標有興趣嘅人去嗰度」。

台灣知名作家房慧真指,「誠品在香港可能代表着某種台灣價值,如台灣人的好客與親和力,對於文化的保存或重視、言論自由、出版多元的風氣等」。可是誠品已變質,由賣書變商場。她批評誠品向商業妥協後,最後一步就是因為要進軍內地而自我設限,早前更讓台灣員工封嘴不准談誠品,甚至下架某些敏感議題的書籍。她早前因此發起「告別誠品」杯葛行動以示不滿。

正進軍內地的誠品被指屈服於中共壓力,香港誠品把西藏人權問題的書《天葬︰西藏的命運》及《聽說西藏》下架,誠品否認其事,而她說台灣讀者對此十分反感。台灣誠品之前也把內容涉及中共高層牽涉十世班禪政治暗殺的陰謀的《殺佛》下架。

林壁芬表示,政治敏感及內地禁書是樓上書店的優勢,因沒有進軍內地的壓力,現時仍有不少內地客光顧,如《向中國低文明說不》、《歷史筆記》及情色書《素女經》等,是內地客搜購目標。

不過,鄧小樺認為,誠品來港確實改變了本地書店文化,最明顯是令本地書店較前重視嚴肅文學作品,「誠品係會將呢類書放喺當眼位置,提升書店格調」,令本地書店也調整定位。她又認為,誠品書種及選書視野也稍勝本地書店,不應抹煞。