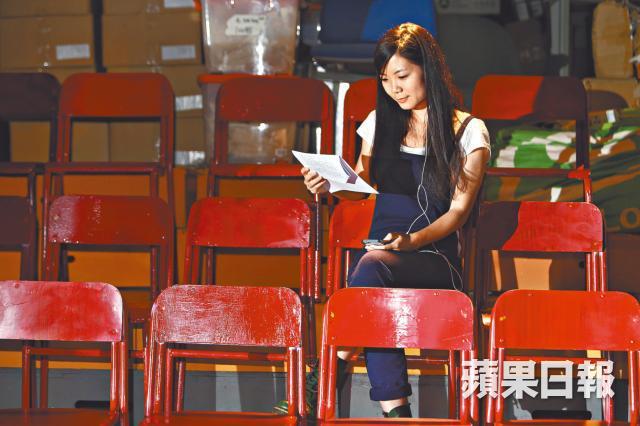

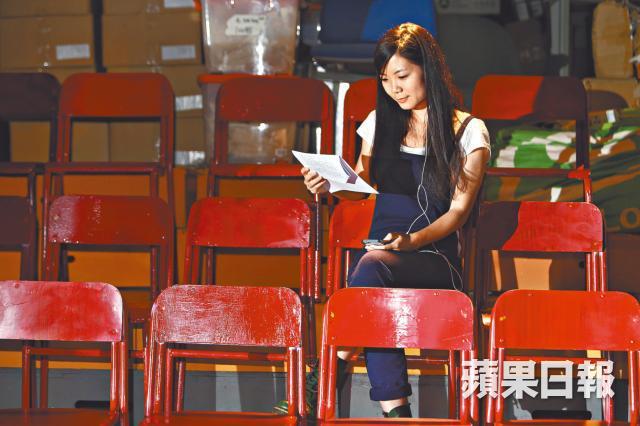

【本報訊】零資金開拍以菜園村故事為藍本的紀實電影《N+N》,爆冷11度加場,創出獨立製作奇蹟,「無形理想,一旦變成有形數字,不好走」。瞞着養父母轉系、屈住劇團唐樓排練室七年,由旺角街頭到小眾劇場到大銀幕,小妮子上周應邀到美國,開展為期半年的公共空間研究,為西九文化區把脈。走上窄路,十年間越走越康莊,她是港產創作人賴恩慈(Mo)。

記者:呂麗嬋

香港人對阿Mo的認識,離不開溫柔抗爭。十大傑青頒獎禮,她在台上做出交叉手反國教手勢,又向特首梁振英送上諷刺說謊的長鼻木偶公仔。7.1遊行,總見她的身影,就算是執導電影中的「爺爺」角色,都是集會上認識的非職業演員。「參與西九研究,要先交計劃書,進入最後五強嘅,都係好似香港話劇團一類政府資助嘅大劇團,論資源背景根本冇得比,好在我做街頭劇起家,總算佔優」。

被教師領養 難忘農村童年

單挑巨人,從來是她專長。就如一毛製作,由她創立,Mo音「毛」,也是「無」。微不足道,一無所有,她說最自由,「監護人領養我時已60幾歲,佢哋一早預計到相處嘅時間最多只有十幾年,所以我從細嘅家庭訓練係:要學識喺一個人嘅環境下照顧自己」。外形嬌滴滴,卻很獨立,只因成長路不平坦。香港出生,父母在她一歲時離異,小人兒被送返內地,跟婆婆生活,六歲時輾轉被一對老夫婦收養返港。

「嗰幾年嘅農村生活,影響我好大」。就像高畑勳筆下的竹林女嬰,騎水牛、拾牛糞,徒手爬樹的野孩子回憶,讓她在沒有升降機的菜園村,找回自己的根。「我仲記得,新嘅家喺19樓,懸喺半空,唔敢坐𨋢,返屋企寧願行樓梯;喺課室上堂,覺得好壓迫,只想衝出去」。由只見樹不見人的農民世界,投進嚴守紀律的知識分子家庭,入讀傳統名校庇理羅士女子中學,徹底改變了她的人生。

「女監護人係退休教師,男監護人會講五國語言,佢會指住地球儀話我知新聞入面講嘅城市,究竟喺邊度。喺屋企,我哋唔會睇任何娛樂節目,除咗BBC News,就係晚間新聞,我細個對電視嘅概念就係6點、6點半同7點嘅新聞節目」。在監護人教育下,中學時英文已很流利,而那個回憶中的地球儀,則讓她知道,世界很大,要關心社會。

「好多改變 都由街頭開始」

2002年,她在養父期許下,入讀浸大英文系,「捱過第一年,讀得好唔開心,Year 2就偷偷轉咗系,讀電視電影」。那時,劇團「好戲量」剛成立不久,她參演的第一套劇叫《駒歌》,追尋理想的快樂,教她嚮往不已,「成員嚟自唔同大學,大家好年輕,以公社模式運作,票房同工作坊嘅收入,全數撥畀劇團」。2003年7.1大遊行成功推翻23條,翌年南美之行,走進革命聖地,讓她看到人民當家作主下的彩虹。

「好多改變,都係由街頭開始,遊行如是、戲劇如是」。2006年大學畢業,養父母相繼離世,再也無家可歸的她,索性搬進劇團位於大角嘴唐樓的排練室居住,全職投身創作,藉戲劇尋找為社會發聲的平台。結合時事的創作,由反思教育制度的《陰質教育》到諷刺警權的《一個無政府主義者的意外死亡》,都與社會息息相關。「原以三年為限,結果三年又三年,今年剛好十年」。 八十後的她,也剛過30大關。

「好朋友都係中學同學,話題由理想變為講人工、職位,又會諗幾時買樓、畀唔畀到個首期……」無形的理想,變成有形的數字,這條窄路,不好走,但她說從未後悔,「好似《陰質教育》,十年前初演,啲學校一聽到個名就好驚,到今日邀請劇團入學校,都係重要變化」。十年之間,改變緩慢卻實在,她說,只要堅持,窄路會越走越康莊。