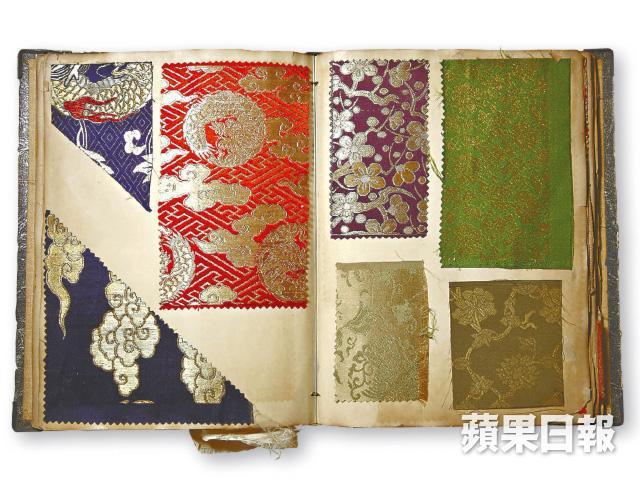

這些可以媲美宮廷龍袍的京都西陣織錦,原來是出家人的衣物。「一位和尚朋友告訴我,華麗的衣服是天堂的象徵,希望信徒對天庭有美好的想像。」杉邨誠造是日本袈裟織錦批發商,對於僧侶穿着浮誇一直感到大惑不解。不過,正因為各寺院為袈裟的款式爭妍鬥麗,才養活了由他公公起的幾代親人。

記者:陳芷慧

攝影:潘志恆

以前的日本佛教徒多是朝廷貴族,僧侶會為貴族舉行各項祭祀儀式,貴族會要求僧侶穿着華麗衣裳,以免有失自己身份。「和尚來訂做袈裟的時候,總會有意無意地套話:『某寺院做甚麼款式?』我要做一件更貴的。」各寺院有不同的預算,四出物色貨辦後,就向各家各戶化緣。

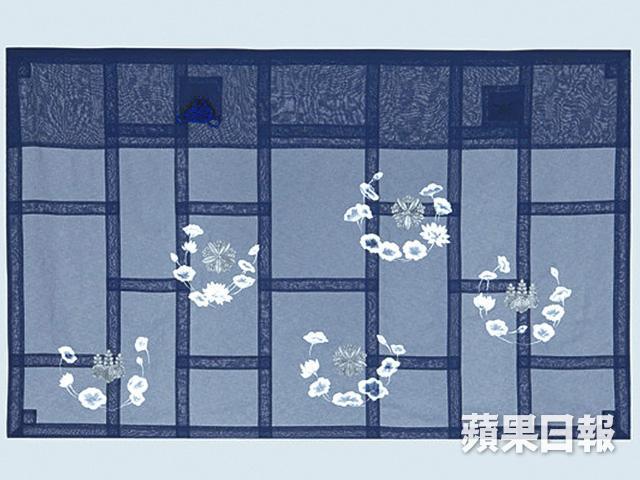

袈裟一般以顏色的多寡分等級,最高等級是「百納袈裟」,這不同於中國以百家布縫成的百納衣,而是用上百種顏色刺繡的衣錦,是非常罕見的袈裟。杉邨邊說邊從二樓睡房裏找出一幅收藏多年的金黃色彩鳥袈裟,上面有二十多種顏色,揮動起來就像一條金黃色的河流。「這幅20呎的袈裟布,單是刺繡都要用一年。」搞笑的杉邨忍不住立即「黃袍加身」,一襲長長的袈裟展現眼前,一時間感到混亂,到底這是畫,還是袈裟?由於袈裟的顏色越複雜,布就越厚,「僧侶除了可以將這些織錦訂做成袈裟,亦可當作畫作掛在廟宇中。」

父親入贅 靠偷運糧食抬頭

杉邨是母親的姓氏,因為他父親原是農夫,因家貧而入贅。二戰後,日本經濟受到毀滅性的打擊,不但實行糧食配給,更禁絕一切與戰爭無關的生意,杉邨一家惟有改做日常衣服,那時竟是他最快樂的童年時光,「幸好我爸爸是農夫,我們回到鄉下,把田裏的食物放在背包,偷偷地運回家。」他現在回想起來依然感到刺激。「最開心應該是我爸爸。因為他偷偷地運糧食回家而立下大功,媽媽就將家族生意都交給他。」杉邨的爸爸終於可以抬起頭來。父親負責傾生意,母親則留在家裏負責縫製袈裟。「我太太的縫紉技巧都是我媽媽獨門傳授。」想不到,一件手工完美的袈裟,竟是杉邨太太邊追看電視劇,邊縫製出來的。太太透露:「最初他說袈裟買賣是最沉悶的生意,後來才變為興趣。」

杉邨的興趣是英語,「畢業後,我在一間和服公司工作了四年,不是因為對和服有興趣,而是為了跟外國客人用英語溝通。」杉邨笑言,「我肯接手家族生意,是因為爸爸說做袈裟生意也有機會說英語。」他自言想不到一做便做了幾十年。「二戰前,做和服生意的人都賺了大錢,現在這門生意已經衰落了。而袈裟生意就一直穩定發展。」但杉邨需要面對手藝逐漸失傳的問題,京都如今只餘大約五個袈裟批發商。當日見她的女兒在幫忙打理,我有點好奇:「你的女兒替你接管生意了,你會停下來休息一下嗎?」杉邨先生不知是假裝聽不見,還是只顧着整理袈裟,當我們再問時,他支吾以對地說:「我會繼續做,直至我老死為止。」

袈裟類別

袈裟的顏色

傳統印度佛教的袈裟,又稱為「壞色衣」,不能用青、黃、赤、白、藍等稱為「正色」的顏色。但傳至中國後,每個朝代都有所更替。唐宋朝廷常賜僧侶大德紫衣;元朝推崇喇嘛,袈裟傾向黃色;明朝又以僧侶的職責分顏色:「禪僧茶褐常服、青條、玉色袈裟。講僧玉色常服,綠條、淺色袈裟。教僧皂色常服,黑條、淺色袈裟。」