《主場新聞》結束,當晚最觸動我的臉書留言,來自一位員工:「我當初只過了一個月,就覺得可以在這裏工作十年。」簡直盪氣迴腸,現在還有多少傳媒機構容得下這份深情?員工又說知道這份工作重要,在未有「着落」前,大家有需要,都會盡力幫忙。

登時想捐錢支持這些員工,不要誤會,我不是夾錢撐主場,公司會開會倒,平台被禁又重開,只是這樣專業兼熱血的班底散了太可惜。

管理書籍都愛強調最重要的是人,建立團體是首要,然而在香港傳媒,永遠老細最大、金主更偉大。報館也不是善終的地方,現在倖存的五、六十歲,因時際會升上神枱,眼下四十歲的一批,有多少能夠撐到退休?老細恨不得騰出空位請廉價新人,就算不被炒,報章會摺、雜誌會執、網上平台亦會突然消失。

新聞工作者待遇偏低,因為無論昔日公開試成績多好,如今工作多苦,叫價能力是由市場決定,不是成本。有權有勢的世界裏,最忌好記者,政府商界多年來擺明車馬,寧願記者是公關。香港讀者會要求有質素的報道嗎?會的,我很肯定,每篇報道只是差少少,反應都差好遠,只要寫得好,不怕文章長,香港讀者是「識貨」的。然而香港讀者會給錢支持好報道?我不肯定,傳媒質素和銷路從來不掛鈎。

社會一定需要記者,尤其是這種大風大雨之際,人人接着問:錢從何來?

我算是走出新路,有時仍然惆悵。《剩食》出版後,起碼超過三十個大大小小團體得到捐款以不同方法減少食物浪費,那隻「大嘥鬼」並且得到過千萬元廣告費,而我仍然沒有錢可以寫《剩食2》。這本書賣了超過一萬本,在香港出版界是亮眼的成績,但我得到的版稅不足十萬,並且分三年收到。

剛在網上看到「2015社區藝術雙年展」招收作品,藝術家可以得到個人贊助$12,000至$25,000、物資贊助$35,000至$120,000──記者可以去哪裏得到資金?這些年來我問過好些機構、基金、甚至大學新聞系,連申請都沒有門路。台灣歐美都有類似的「公益報道基金」,支持記者採訪報道,香港沒有。

新聞界充滿小圈子

也有機構主動找我談成立這基金,對方第一句:「其實除了你,香港還有哪些記者有能力又有興趣寫調查報道?」滴汗,比我有能力的多的是,但大家似乎更喜歡去教書?如果有基金,自然會鼓勵更多人。那,誰去審批?坦白說,新聞界充滿小圈子,就算專業組織亦然,一個唔該,評審偏重公關和商界,記者又淪為寫手。

翻來覆去,跟不同人談來談去,都沒頭緒。我不理了,年初已經開工採訪下一本調查報道。

因為《主場》,我重新思考。雖然我連自己能走多遠也不知道,但這時卻希望有更多同路人可以獨立地採訪報道,有機構固然好,報館容不下也不見得要轉行。這種時勢,不能再等金主或任何勇士,有錢出錢有力出力,我正在思考各種可能的方向,在能力範圍做一點事。

《主場》不只是成功開創博客分享的平台,還有專業的新聞團隊用靈活的方法報道,博客部份已經出現不少新的合作空間,但員工面對的,是全行的困局,更需有心人一起努力。

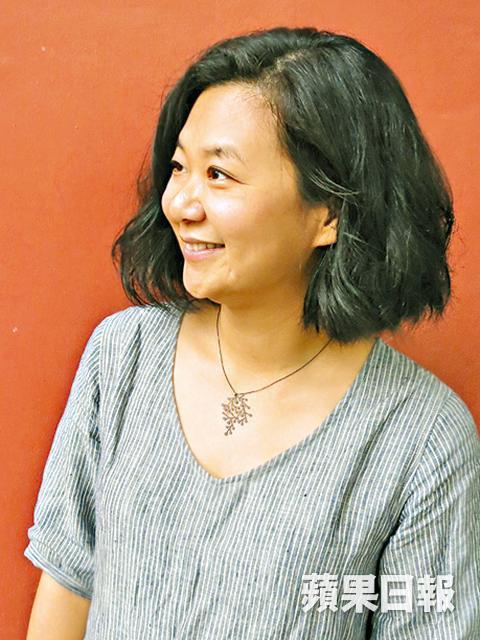

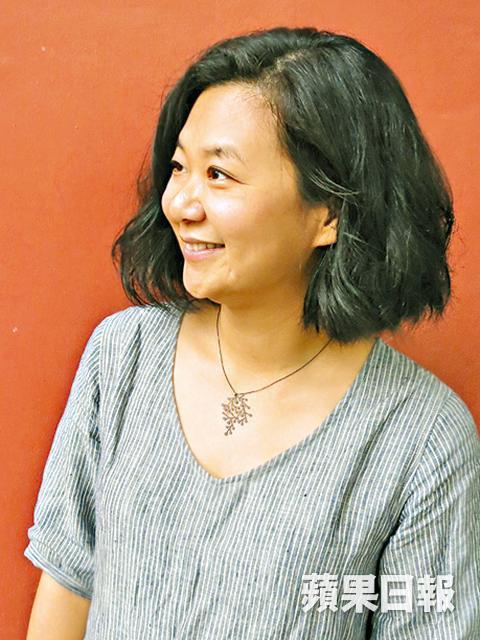

Profile:陳曉蕾

資深記者,著作包括《剩食》、《有米》、《死在香港》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。([email protected])