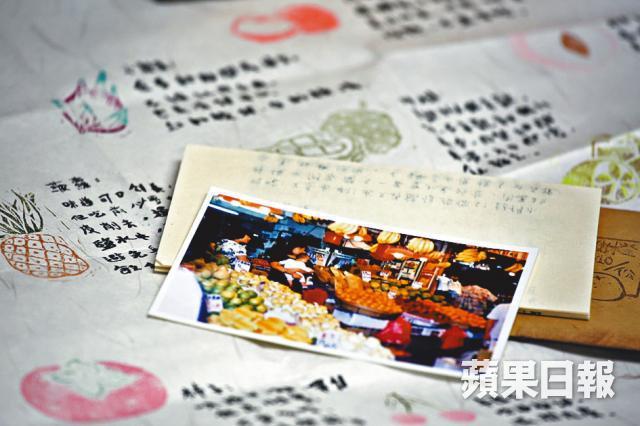

【本報訊】親手寫下的每一封信,都盛載思念與感激。黃佩玲是單親家庭的老么,媽媽獨自扛下壓力,把兄妹仨照顧得無微不至,包容他們的頑皮莽撞;如今子女均已長大成人,她卻年華漸老,手腳不聽使喚,摺褲腳也要女兒代勞。佩玲深怕愛得太遲,希望透過文字回應媽媽的愛,製作手造書《給天使的信》回顧20年母女情。這批書周六起在YMCA港青「讓生活傳承」DIY書展展出。

黃佩玲一家五口原本在元朗經營水果店,小三時父母離異,三姊弟均隨媽媽生活。單親媽媽母兼父職,親友閒言閒語和生活壓力幾乎讓黃媽媽崩潰,但面對子女,她從不發脾氣。佩玲笑言「聽媽咪講我細個應該唔係好曳」,唯一一次玩滾軸滑冰時失控,狠狠撞進榴槤堆「全身損晒」,媽媽一邊嘮叨「成日掛住玩」,同時細心為逐條傷痕塗黃藥水;到她選擇讀設計,日夜顛倒,媽媽默默支持,「想媽咪知道,我哋感受到佢嘅關心」。

部份留白「我哋故事未完」

養兒一百歲,長憂九十九,黃媽媽始終牽掛子女將來。佩玲說,從未帶過媽媽出國旅行,「話請佢去,佢會話唔好浪費錢,叫我哋不如儲多啲錢買樓仲實際」。她最希望說服媽媽一起到新西蘭,探望在當地工作假期的姊姊,「回憶無價,至少將來諗番唔會後悔」。佩玲寫給媽媽的信中,夾附數張舊照片,而最後一封信的下半部份留白,「因為我哋嘅故事未完,會一直走落去」。

從事設計的鄧浩斌則以罐頭做書《封存》,因小時候家裏曾開設快餐店,是他重要的成長經歷,承繼快餐店更曾是他的夢想;罐側拉出的長紙條,則如時間軸般,寫滿兒時回憶和對爸爸的感情。

他說長大後與爸爸變得有距離,有些感情不知怎說出口,希望透過書表達。他深知爸爸其實以他為榮,「有時喺街見到我設計嘅嘢,會周圍同朋友晒命」;試過旅行時只發照片給媽媽,結果爸爸呷醋,「其實佢好可愛」。鄧浩斌沒邀請爸爸出席書展,反而選擇將手做書靜悄悄放在爸爸的書桌上,「面對面睇好尷尬,兩父子互相明白就夠」。

香港基督教青年會本周六至8月31日,在油麻地Kubrick書店舉辦「讓生活傳承」DIY書展,展出10位年輕人的手造書。港青藝術教育活動主管陳文儀希望藉此推動兩代人交流,傳承文化和美好回憶。