無數學子在校園流過汗水,即使是一所普通校舍,在裏面辦藝術也一定比空置工廠更親民。剛到訪京都藝術中心,歷史建築原汁原味地保留,上班一族都乘午飯時間來到這裏,邊與排練中的劇團交流,邊咬着三文治,每一口都是藝術與生活。香港可以做得到嗎?大埔一所空置兩年的校舍,藝術家把其翻新成生活書院,認為生命教育是將藝術打入社會的最好途徑。如今,香港還有51間廢棄校舍,我們可以怎樣做?

記者:陳芷慧

攝影:潘志恆、楊錦文

明倫小學於1931年開立,那時的室町通全是和服批發商店,熙來攘往。身穿華麗和服的太太們早已待在校門外,談論剛改建落成的校舍,平日常見於教堂的西班牙氣派建築,竟套用在一間小學上,門外還囂張地掛起「東洋第一小學」的橫額,襯托出達官貴人的子弟身份。學校於1993年停辦,並在2000年改建成京都藝術中心,外牆依舊是奶油色,那木座鐘卻早已停在1993年。甫進校內,接待處仍是那校務處的小窗;樓梯仍有左上右落的白色虛線;體育室、禮堂都變成藝術團體表演及練習的地方;課室更像一個寶盒,進行着各式各樣的藝術活動。京都藝術中心事務局長富永茂樹說:「在這裏工作,總讓我想起從前上學的日子。」雖然他不是這裏的校友,但現在每逢下午4時左右,他總是依稀聽到放學鐘聲。「小學重新開放,有些校友還來應徵做員工。」

與JCCAC相似

原來明治2年遷都東京後,京都面臨衰退危機,故為了復興而着重教育,成立日本最早的學區制小學,但已有二千多間學校停辦變成廢校,富永表示:「京都主張把空置校舍轉作藝術文化空間,一來可以活化空間,二來可以保留居民回憶。」因此,午飯時間,京都上班一族都來到這裏,坐在操場旁邊,邊吃三文治邊看書,並順道參觀一下藝術展覽。雖然京都藝術中心跟香港的賽馬會創意藝術中心(JCCAC)很相似,均由官方支持營運,咖啡館都很出色,工廠的天井設計與小學的操場同樣開揚,但京都藝術中心有的是寧靜,JCCAC卻常因藝術家閉門造車而被狠批為一片死寂。「關鍵在於建立社區關係。最初沒有人認識京都藝術中心,但我們將這裏定位為學習中心,而非表演場地。將課室借給藝術家當工作室或排練的地方,鼓勵他們多與大家交流,慢慢成為社區的新平台。」事務長說。

京都藝術中心

京都市中京區室町通藥師蛸薬師下る山伏山町546-2

一般開放時間:上午10時至晚上8時

生活其實充滿選擇

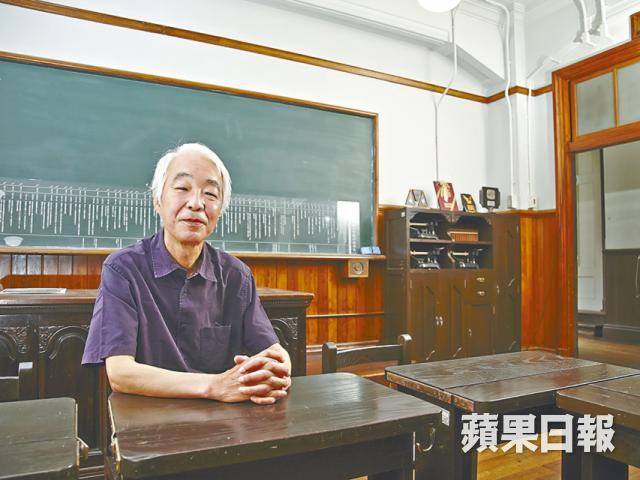

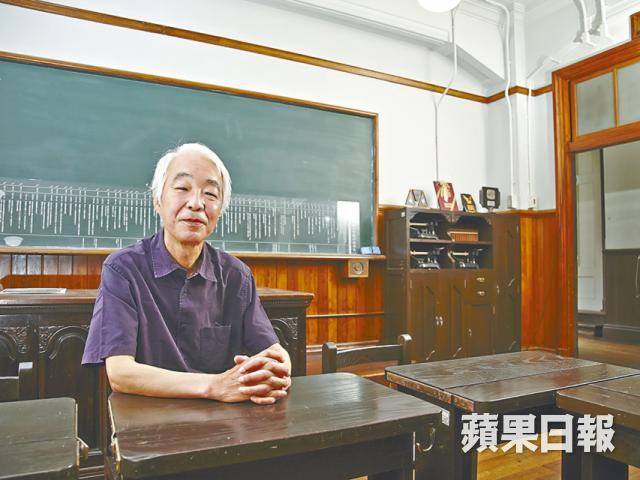

雖然香港大部份空置校舍,不像京都藝術中心般擁有華麗的建築和歷史,但充滿青春汗水的學校,本身就擁有親和力,新創辦的生活書院就是最佳例子。佛教大光中學停學兩年,辦學團體邀請藝術家翻新校舍,用作生命教育。「香港學生參觀藝術館,行近少少都被喝止,嚇怕了,要推廣藝術,要走生命教育這條路。」創辦人之一的曾德平說。一切與生物和自然有關的就是生命教育,就如「如何與家人建立關係?」、「如何健康生活?」這些「生活必需」都可以同藝術有關。早前舉辦的嘉年華當日,家政室裏的藝術家都在熬湯,在熱鍋裏翻滾的薑黃粉、紫洋葱及碌柚葉原來都是染料,把白布染出獨特花紋。農圃裏的既是食材,又是藝術材料,「粟米可用來做菜,葉片又可造成紙張。」又會舉辦課程,提供特定材料,考考大家如何煮出一頓美味的晚餐。

原來生活書院的概念,源自哲學家Alain de Botton及英國泰特現代藝術館前館長Sophie Howarth所創辦的The School of Life。身為藝術家的創辦人蔡芷筠(Ger)與曾德平早前到訪英國,「這所學校前面是一間細小的地舖,後面搞學校,將嚴肅課題變得輕鬆活潑。」例如教「如何獨處?」、「如何不擔心冇錢使?」等等有趣的課程。「我們希望讓人懂得生活其實充滿選擇,可以『教拍拖』、『教旅行』,而不像傳統一樣教你打工。就像早前爆紅的日劇《半澤直樹》,都可以開班從電視劇討論鄰里關係。」生活書院何以長遠發展?「為了發展成為培訓中心,我們要先了解這個社區的需要。嘉年華後,也有不少團體與我們相討合作。」

生活書院

大埔錦山178號(前佛教大光中學)

facebook: http://www.facebook.com/schoolofeverydaylife

藝團難以負擔大校舍

由2003年至今,全港共有107所空置校舍,其中45間(42%)已重新分配作教育用途。至於另外62間,11間仍在跟進當中,51間(48%)則因為位置偏遠及面積細小(最小為370平方米)而被定為不適合再作教育用途,已交由其他部門如規劃署再作安排。廢棄面積達171,621平方米,相等於20個標準足球場。教育局稱從未有藝術團體使用空置校舍。曾德平解釋:「我曾經在藝術發展局工作,想申請葵涌兩間小學作藝術用途,但每年維修費達100萬,我們根本無法負擔。」因此,這些面積細小、被列為「荒校」的空置校舍,反而更適合藝術團體。