【本報訊】今日閉幕的香港書展迄今已廿五載,惟本年開幕以來未見「大搞」,場館內更盡是抱怨聲,無焦點無主題成書商眼中「死穴」。有參展商斥主辦方貿發局毫無建樹,書展淪為書墟。有文化人建議以本土書重建文化氣息。

記者:佘錦洪 黃靜薇

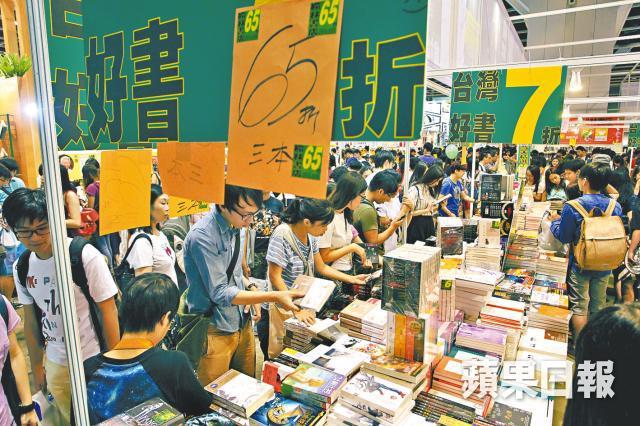

自1990年至今,香港書展每年吸引數以十萬計市民,來到銀禧年,七天展期今日完結,期待的慶祝活動欠奉,書展「冷清」得只餘下「或破百萬的入場人數」。

從第一屆書展起一直捧場,次文化堂社長彭志銘見證書展變遷,「由嚟吸收文化養份,變成嘈雜書墟」。他表示,今年是書展二十五周年,主辦的貿發局以往「唔多唔少都要做啲嘢」,如去年的3D敦煌壁畫,但現卻「冇焦點冇特色」。彭指出,貿發局副總裁周啟良向傳媒邀功稱書展有數百場作家演講會,但事實上部份與他無任何關係,「係書商自費搵作者返嚟」。他認為,有人入場只因書商有好書,貿發局無幫助業界或者參展商做任何事,對香港書業有虧欠。

開幕前推介會欠奉

明報出版社總經理蘇惠良稱今年入場人數尚算多,但購買能力不高,「個個都喺度等減價」。他指書展不是年宵花市,「唔係邊啲平買邊啲」,要針對內容去作宣傳,不能只追求入場數字。蘇坦言本土出版難做,以往開幕前會有推介會讓出版社經傳媒向公眾推介新書,「但今年乜都冇」。

名作家講座乏宣傳

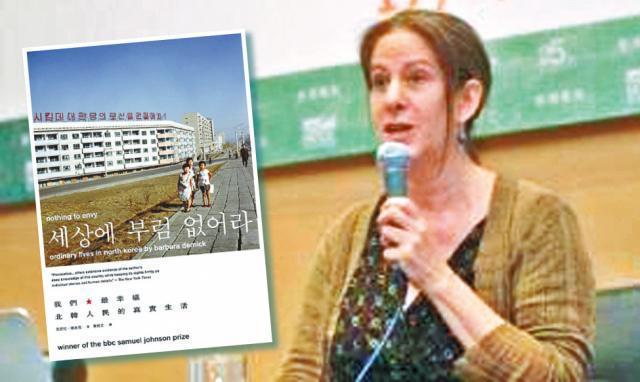

有文化人亦透露,《我們最幸福-北韓人民的真實生活》作者Barbara Demick於書展第二天舉行講座,但貿發局之前並沒作適當宣傳,結果並沒本地傳媒採訪,「一本全球出名嘅書,咁出名嘅作者,竟然會咁。聽講美國領事夏千福專登嚟請佢食飯㖭」。也有讀者投訴書展的搜書系統,如未能搜到萬里機構新書《天空之鏡》,「輸入書名話冇,但出版社話每日賣過百本」。

文學雜誌《字花》編輯鄧小樺稱,近年書展舉行的年度作家效果不錯,能吸引目光,但始終本港有份量的作家不多,「做多三年乜都做晒啦」,不可以墨守成規,建議改以本土書做主題,重建書展文化氣息。她又指,現時越來越多人買嚴肅文學書,「因為值得啲」,文化人無論市道順逆均堅持創作,出版商若有毛利,應投放到文學書籍上。