荔園大笨象天奴死後,香港本應再無大象,想不到如今大白象的數量都足夠開個動物園了。三堆一爐、一橋一跑道,大白象每踏一步,香港都地動山搖。其中「一爐」建在港人較陌生的石鼓洲,這禁區曾被喻為香港古羅馬,連虎豹別墅也在這裏「重生」,感覺像時空錯亂。機場第三條跑道擬建部份是中華白海豚棲息之地,三十條海豚有名有姓,各有獨特性格,人見人愛。

然而,我們得到的資訊太片面了。這些人文與自然風景,總被垃圾圍城、海豚會暫時北上等「兩個口」的膠論所淹沒。

記者:陳慧敏、邵超

攝影:梁志永、劉永發

中華白海豚:我們住在香港四世紀

終於輪到我們為自己講講話了,我們是香港的吉祥物兼環保icon中華白海豚。太太公說我們自17世紀已經在香港水域落地生根,親族遍及珠江鹹淡水域,各守地頭安份生活。10年前,我們還有約158位街坊,不知怎地,近年同伴經常受傷、患病、孩子夭折,有些就失蹤或離開,最近只剩下62位。據說因為大嶼山海面來了隻「港珠澳大橋」及「香港口岸人工島」大白象,造成噪音、污染及居住空間收窄,聽聞接下來還會有多兩隻名為「石鼓洲焚化爐」及「第三跑道」的大白象,未來生活似乎很艱難。

你們有「獅子山下」,我們也有「大嶼山下」的豚生故事。有研究員花了18年,搜集到30位街坊的真豚真事。除了留意我們可愛的外貌,不妨也聽聽我們的故事。今天是「第三條跑道環評報告公眾諮詢」的最後一天,抽點時間,在「海豚三十」的網頁或環保署環評網頁填份諮詢表,講講你們的意見或幫我們發聲,好嗎?

政府說我們夠聰明 識得走

近幾十年香港經常填海搞基建,要發展嘛,我們就游離滿是砂石及污染物的水域,避避風頭,一場街坊,人人為我,我為人人。聽說大嶼山東南面的石鼓洲一帶將進行三堆一爐工程,不知多少年後會建成海岸公園給我們安居,於是我們就退到北面一帶包容一下。吖!原來這邊又有港珠澳大橋、香港口岸人工島及第三跑道。阿邊個學梁振英說,工程期間,我們懂得向上流動,游回大陸避風頭、探親、搵新機遇,甚至移民,事過境遷回來還可以住豪宅。不過,這本就是我家啊!活在沿岸水域的我們何不游出更廣闊的太平洋?皆因白海豚各有地頭,其他同類未必會歡迎我們。

珠江口中華白海豚國家級自然保護區管理局局長古錫純都說,珠江河口一帶的白海豚,數目由數年前約2,500多條,急跌到今年的1,800多條,情況不容樂觀。記得2000年漁護署提出「香港中華白海豚護理計劃」,表示「中華白海豚可繼續以香港特區水域作為活動範圍的一部分」,文字仍在漁護署的網頁上,但計劃是否已經不存在了?政府說我們夠聰明,識得走,如果我們像龍尾灘的海馬般愚蠢又沉默,又是否能在此安居樂業?我也想為同類發聲,但我的海豚音在高速船的嘈音下,連同伴都聽不到我的叫聲,更莫說人類了。

媽媽錯食污染物 毒死豚BB

晨早9點,天朗氣清,幾位八、九十後青春少艾來到大嶼山東北遊船河吹風,優哉游哉。11點30分,在龍鼓洲對出遇上我和七、八個同伴正在gathering,三支長鏡對準我們咔嚓咔嚓響個不停。10分鐘後,一男子取得數據,就繼續航行。

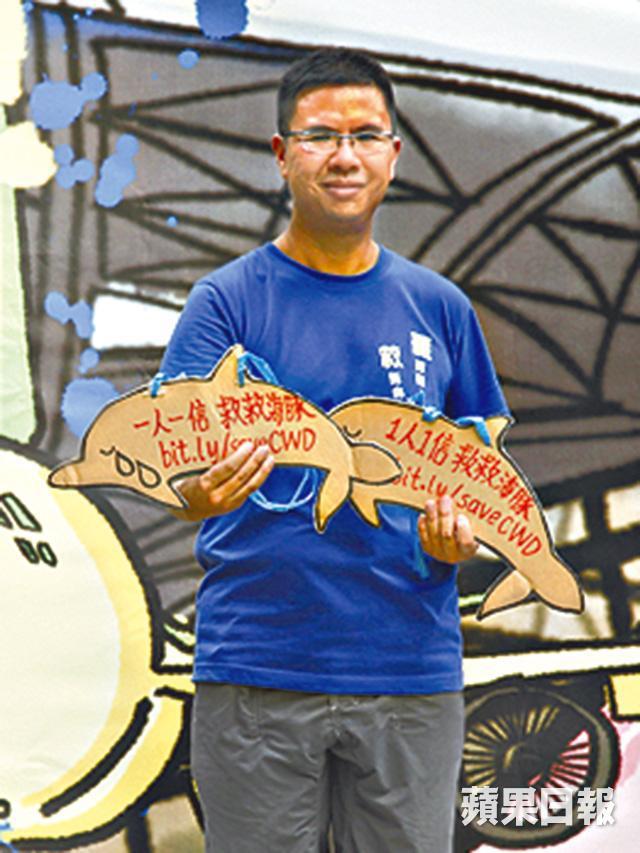

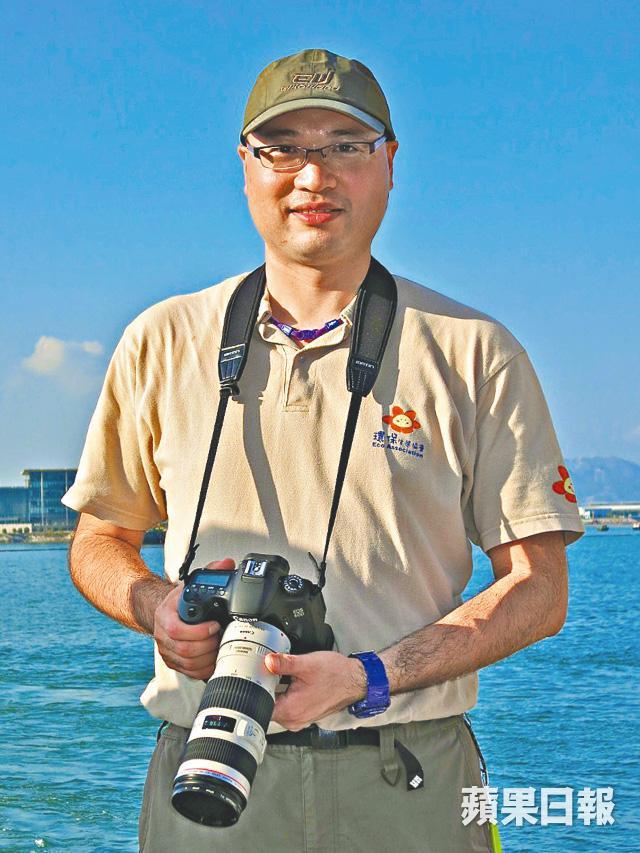

烈日下,少艾們一直手執望遠鏡及長鏡,視線在海面巡迴往返。直至下午3時,都一直乾煎食白果。此時,那男子嘆氣:「冇數據都是數據,現在二澳、分流、沙洲及龍鼓洲等地,都算是比較多白海豚聚集的地方,但屯門到青馬大橋的一段,就更渺茫了。」他就是香港海豚保育學會委員何宗信(Vincent),不論晴天雨天,他一個月出海十多次,一星期有兩三天行到山頂觀察我們的狀況。「我見海豚仲多過見屋企人,牠們的背鰭、斑點每一條都好獨特,我全都認得。」他好幸運,曾見過我的同伴生孩子,說到海豚媽媽「大麻繩」,與今年許多海豚BB的死,他跟香港海豚保育學會會長洪家耀博士 (Samuel)都欲言又止。

「這世界不只是人類的家,小朋友都懂得說海洋屬於海洋生物啦。別當海豚是海洋公園的動物似的,呼之則來揮之則去。你有權利奪走其他生物的家園嗎?假若你接受不到這概念,就甚麼都溝通不來了。」Samuel從事海豚研究17年,最快樂跟最痛苦的回憶,都跟我們有關:「成群海豚堆在一起,把海豚BB頂上水面學呼吸,好開心。但海豚媽媽吃了有雜質或受污染的食物,會把毒物傳給BB,BB受不了就會好快死。海豚媽媽沒做錯,人類才是兇手。」

Samuel覺得政府一直給市民洗腦,說經濟效益有多重要,但其實機場仍有足夠能力應付未來的航運處理量,而且第三跑道主要是航空業及物流業受惠,市民將來還可能要額外為相關費用埋單。他希望可以先興建海岸公園讓我們安居,再開展工程。回歸前不少機構都以我們白海豚作吉祥物,但回歸後面對利益衝突,香港連本身的吉祥物都不保,真是諷刺。

我們有名有姓

堅毅媽媽 大麻繩

年輕時被麻繩及垃圾纏住背鰭10年,令背鰭變了形。後來麻繩斷了,牠以為守得雲開,但在07年及11年,孩子都幼年夭折。11年她不接受現實,不眠不休、不吃不喝地把海豚BB的屍體托出水面整整一星期,想救醒孩子。這樣的悲涼故事,三兩年就發生一次,今年第七次重演。

海豚長老 駝俠

編號EL01的駝俠,相信是有紀錄以來最老的白海豚原居民。皺皺的皮膚上有滿滿的戰紋,記錄着最少40年的香港故事。自赤鱲角機場填海,活動範圍可見於屯門,到竹篙灣、欣澳,再退到大澳分流。高速船及快艇的嘈音嚴重影響牠們的聽覺,海水污染令牠看着一代代新生豚嬰夭折。

好奇寶寶 跳跳豚

原本住在大小磨刀洲,鄰近海天客運碼頭。牠不怕人,總愛跳出水面引人注目。但接載大陸及澳門旅客的高速船越來越多,船速越來越快,幾次差點撞到探頭上來的牠。今天跳跳豚仍然好奇心強,但已遠離老家。

海豚三十

http://3rwdolphin.weebly.com/

部份圖片由受訪者提供