一年容易又書展。眨眼間「香港書展」已經陪伴香港人四分之一個世紀。作為一地的文化指標,書展有成功為香港營造理想的文化生態?還是無可挽回地淪為書墟、散貨場?原來,書展曾經更似一個文化界大派對,這邊有林燕妮在台上跳健康舞、那邊簡而清表演電腦打字,蔡瀾效法古人將泡好的暴暴茶裝進大缸,在書展設路邊茶攤,免費讓過路讀者引脖海飲。

今年書展入場人數料突破100萬,數字意義有多重要?書展本為推廣好書,但近年被批評只顧銷量「賣大量精神垃圾」,甚至被騎劫為曝光平台。難怪,書展幾天營業額佔出版社全年收入兩成至八成不等,成為出版社兵家必爭之地。無論如何,書展25年一路走來,暢銷書也反映時代變遷,值得找來文化界溫故再加盤點,每年書展人潮更已是一道奇特的「人文景觀」,猶如書展今年的口號「越讀越精彩」。

記者:鄭天儀

攝影:梁志永、鄭天儀

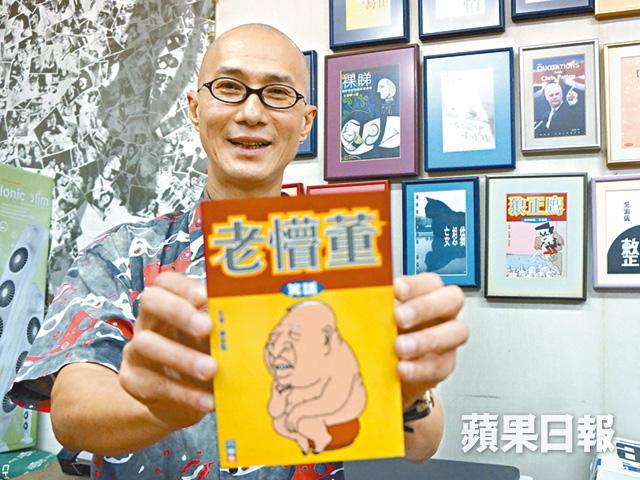

彭志銘:書展已成搶錢平台

「現在出書種類很窄,不是問甚麼書最好賣,而是甚麼書都不賣得,出版任何書都像要博一鋪,噱頭最重要,內容和質素已不講究。」次文化堂堂主彭志銘正色道。書展不賣文化而賣爆點,是近年基本常識吧;香港沒有文化局,書展由貿發局主辦,自然有如動漫展、珠寶展,像珠寶展重展銷業績,這也是無可挑剔的常理。「但書展是每個國家和城市的文化盛事和icon,現在已淪為散貨場或被財經演員、風水佬、藝人騎劫宣傳博曝光,賣書與否不重要,書展已變成是一個爭着去搶錢的地方,已漠視了它的文化價值。」

彭志銘由第一屆書展開始參加,最懷念書展初期的文化氣息,當年逛書展的人以讀書人為主,25年後書展針對的,卻是平日沒有閱讀或購書習慣的一族,很多人去書展跟每年去工展會趁墟心態一樣。「當時閱讀風氣濃啲,不流行網上閱讀,當時香港人心情都開朗啲,又多啲時間,現在香港人生活緊張,睇書時間少咗,喜歡閱讀的人轉而在網上閱讀,而主要買書的讀者是學生,但現在的學生功利,對考試有用的書才看,課外書少看。」基於近年書展收入佔次文化堂整年收入逾五成,彭志銘也視之為最重要黃金檔期,年年出版極盡挖苦的政治諷刺書籍,助民怨宣洩,今年將在書展出版三十多本新書。

對於「趁墟」批評,貿發局以數字回應,由2009年開始委託獨立調查機構在書展期間向入場人士進行調查。結果顯示,市民在書展的購書額,由2009年的469元上升至去年的790元,幾年間上升近七成。全港包括書籍在內的「書報、文具及禮品」零售商零售銷貨值,由2009年的61.7億元,上升至2013年的72.9億元,四年間的增幅有大約18%。

彭志銘說,話題之作未必內容好,例如好多網上小說流行,變成實體甚至拍埋電影,大家出書已失方向,已不是以質素和內容,而是只是製造話題noise。「老的作家收晒皮,新的作家唔見得人,在自己blog寫嘢的水準都好低。很弔詭的是,國內網絡作家超級勁,他們在網絡發表文章已夠賺,不期望出一本實體書。香港網絡作家反而有出實體書情意結,唔出一本好似全世界包括自己也不予承認。」每年書展動輒有過萬本新書推出,彭志銘也認為已影響了出版業發展。「個個搶黃金檔去取現金,平時冇新書出,成個流程會出事,印刷廠、書店冇生意,作者冇心機寫。」另外,他指香港出版界正走向絕路,也擔心出版自由空間,現在心態是玩得幾耐得幾耐。

蔡瀾:阿貓阿狗都出書

作為北京、日本和法蘭克福書展常客的蔡瀾,也參與了香港書展逾廿年,他認為外國書展規模之大,香港書展難以媲美,但卻有許多獨特風景。「阿貓阿狗都出書(忌廉哥真係出了好多本書),有時甚至作者掏腰包,咁你咪賣五百本囉,等你去佢屋企就揾到好多書。另外,𡃁模食雪糕賣書也是香港獨特文化。」

他認為,書展25年走來發展規模是越來越大,但買書者並非等同閱讀者,他看到讀者年輕化,但文字表達越來越弱,故他近年也甚至不看本地出版,只捧老友李碧華和亦舒場,獨愛外國和日本的偵探類小說,旅途中喜歡聽書,在家則會重看東西方經典著作。「有一次我問香港皇冠出版社總經理麥成輝先生,何解香港睇書的人越來越少,書店卻越開越大,誰人買書?佢話來了許多新移民。哪些書最暢銷?就是講某某政治人物的秘史,過客看罷便棄掉。」

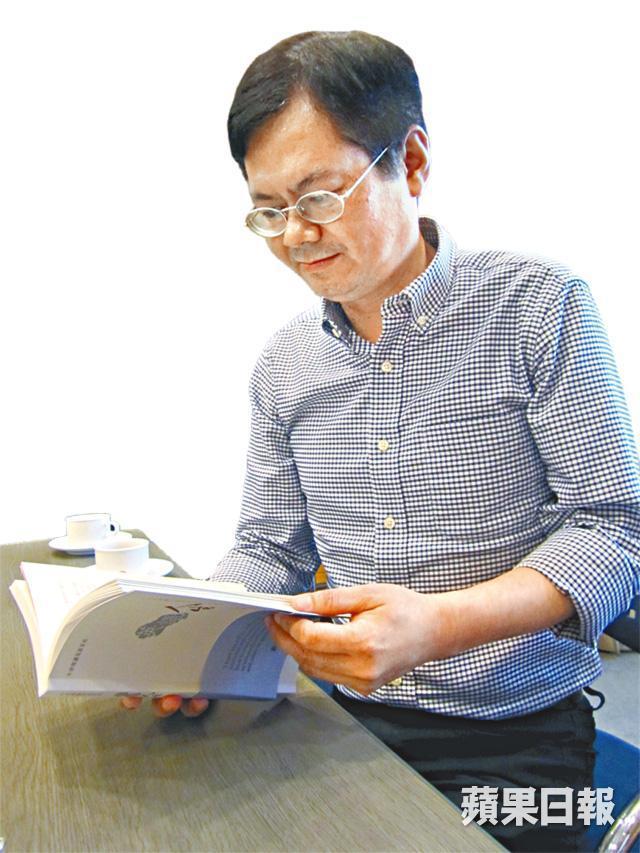

王貽興:香港出書變啤膠

2009年試過在書展喪出15本新書破紀錄的王貽興,解釋其自己打自己的「自殺式行為」是為了宣洩香港「書展缺席的是書」這荒唐現象。「見到男模與肌模都踩界出寫真集、出版商十蚊一本書清倉、家長去買暑假作業當買書,我覺得好頂唔順,其他國家的書展作家『水份』邊有咁低?」

他舉例指,在法蘭克福書展主角永遠是書,會見到一班人好用心出一本傳世的巨著,反觀香港很多人渾水摸魚,只立心做一次性的話題書籍博促銷,他形容書展年年濫出書現象已到了失控境界,是自己玩謝自己的危險遊戲。「這批書你下年見到都毛管戙,放在書架都好想掉咗佢,一本書本來應該超越時間,出書也是值得尊重,而不是像香港變成啤膠行為。」王貽興把書展跟年宵、工展會並列香港三大墟巿,見平時不買書不看書的港人,每年入書展買書如買贖罪券,買了等於看了,也令他心罨。

他觀察到時下的年輕人已不看金庸和衛斯理,香港缺乏傳世、被時代尊崇的長青經典,也令他慨嘆。王貽興明言對書展沒有期望,唯一希望大會給予作家更多空間。「想改變香港的讀書風氣是太天真的夢想,只是希望唔好再衰已經情願。」

林沛理:檢討書展角色

書展走來25年,牛津大學出版社副總編輯兼熱衷於文化評論的林沛理亦認為,書展是時候檢討其於文化和出版界所扮演的角色。「是否應該把焦點,由入場和買書人數轉而推動閱讀風氣?閱讀與人類福祉有莫大關係,而香港未來競爭力也不在於基建和發展東北,而是關乎其是否能成為一個學習都市(learning society),由smart readers帶動城市關注看甚麼書和怎樣看書才是關鍵,只顧量化一些成就是沒用的。」

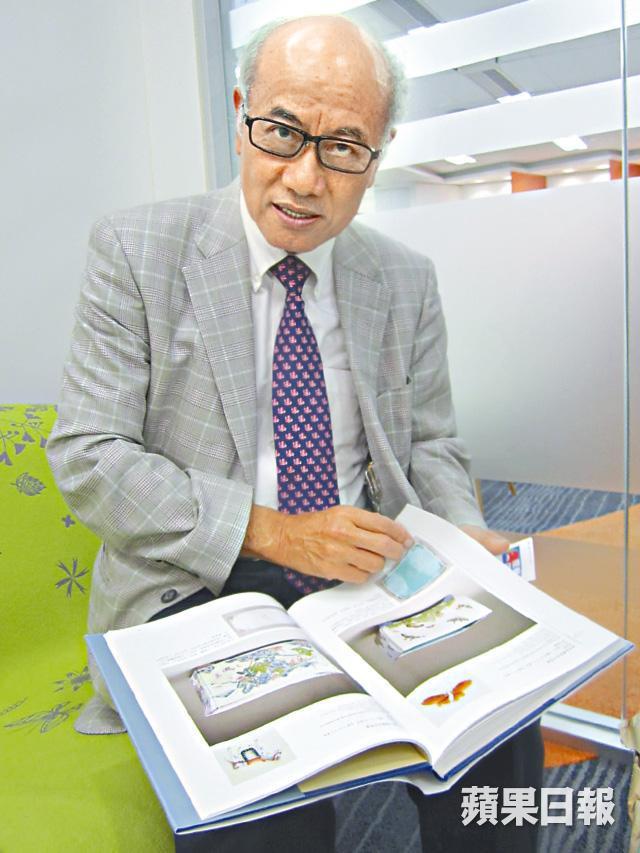

陳萬雄:港人閱讀視野狹窄

去年榮休的聯合出版(集團)副董事長兼總裁陳萬雄,一輩子與出版業如影相隨,也是香港書展的「始作俑者」,當年有份向貿發局獻計,鼓勵在會展6、7月間的展覽淡季舉行書展,想不到轉眼已25年。「書展散貨是難免的,最初去書展的是讀書人,現在去書展的大部份是平日冇購書習慣的人,事實上香港只有8-10%市民有去書店買書習慣,書展對出版界重要性不能抹煞,如果只由業界單獨推動肯定做不到今日書展的規模。」他認為,書展要改善的地方是減少追求數字,轉而追求深度。「包括文化活動專題的深度,提高市民閱讀深度及眼界,以及閱讀能力,因為香港人閱讀視野太狹窄,眼光比較功利,只享受功能性閱讀。」

周啟良:書展不只是一盤生意

對於彭志銘批評書展僅以一盤生意營運,堅持要求書展交代賬目,貿發局副總裁周啟良回應指:「我們每年都希望盡量將香港書展做到收支平衡,但基於各樣因素,偶爾可以做到,但很多時都會出現虧蝕。書展開支主要涉及租金、展位搭建及會場佈置、現場工作人員和文化活動及宣傳四方面。我們不斷投入資源做宣傳及於書展期間舉行多場文化活動,包括邀請世界各地著名作家來港與讀者直接交流,希望鼓勵更多讀者參與。」

周啟良並強調,書展乃香港一年一度的文化盛事,絕對不會以一個純商業的角度,去考慮是否繼續舉辦書展,更指公眾可從貿發局年報,了解有關財政狀況,而他們亦受財政管理及受到立法會的監察。

「若純以虧蝕金額來衡量香港書展,很容易會產生誤解。因為書展所帶來的社會效益,不能單純以金錢來衡量。經過25屆的發展,我們深明香港書展不是一個純粹的商業展覽,亦是對出版業界一項重要的支持,同時肩負起推廣閱讀文化的使命,甚至是推廣香港給更多海外人士認識的重要平台。」他並認為,書展衍生的其他多元化活動,以及世界各地知名作家及展商的參與,漸漸讓書展成為兩岸三地,甚至大中華地區的文化盛事。「與其說書展是一門生意,我們認為書籍銷售與閱讀文化是相輔相成的,書籍不是一件普通的商品,更是『精神消費品』。」

一路走來 25經典

25年25本反映香港意識形態的不完全本土選擇,它們不一定特別重要或暢銷,但能記錄一個時代的聲音、潮流。

1990

《天安門舊魄新魂》/李碧華

首屆書展誕生於89年「六四事件」一周年,市面仍不斷出版與六四相關的各種書籍,包括程翔的《天安門的反思》,利志達甚至以漫畫形式把各學運領袖躍然紙上,還有李碧華這本寫港人對國家的尷尬之愛。

1995

《麵包樹上的女人》/張小嫻

張小嫻成名作,被喻為亦舒後香港最受歡迎言情女作家,愛情格言在華文世界被廣泛引用,繼而出版雜誌,開創了一個流行文化界張小嫻年代。

1995

《麥兜.感人至深小故事》/謝立文編著 ; 麥家碧插畫

麥嘜與麥兜是當代最具香港本土特色的漫畫角色,故事簡單意義深長,大受歡迎,其成功助長後來衍生的一眾本土漫畫。

1997

《一人問候九七》/馮仁釗

回歸年港人最關心和擔心是言論空間,化名馮仁釗的黎則奮自命不識時務,不懂大合唱,不做中間人並與大勢搞對立。此書問候的是時移世易下的各種世態,包括權貴、政客、精英傳媒和明星,冀開創言論新空間。

1998

《失業心靈雞湯》/馬龍

六四後香港人心動蕩引發移民潮,坊間亦衍生大批提供移民資訊的天書和指南,亦湧現各種各類心靈雞湯的書籍。

2000

《老懵董》/傅姿燦

瘋狂賣斷市的《老懵董》沒有令當時的董特首即時下台,卻令彭志銘的次文化堂瀕死翻身,市場即掀起一股諷刺高官刊物的熱潮,《掃把頭》和《煲呔僧》後再有《魔界23條》,有宣洩民怨奇效更造就了一時商機。

2001

《吳君如減肥血淚史》/吳君如

甚麼是女人終身事業?在電影中經常扮演醜女的吳君如1992年下定決心減肥,短短3個月就瘦了約15公斤,自從她出書分享其「地獄式減肥法」大賣後,坊間的減肥、美容書也開始鋪天蓋地,近年出書的還有鄭欣宜。

2002

《原氏物語》/原復生

教人炒股的書年年出但無人記得,蔡東豪以原復生筆名在《信報》寫帶人性的財經評論並成書出了三冊,自成一格,後來出版的《金錢之王》曾登上十大暢銷書榜之首,凝聚中產勢力。

2004

面書/Mark Zuckerberg

facebook的面世改變了社會閱讀習慣甚至社交形式,進入新媒體時代,許多年輕人以面書作為知天下事的主要甚至唯一途徑、對外溝通橋樑甚至娛樂,FB發展迄今已有77種語言成為龐大新經濟體。

2006

運程書大戰

不安迷惘情緒捧紅了律師、會計師之外的玄學大師。2006年起更出現運程書大戰,每年三大天王據說寫一部「流年運程」版稅過百萬。《明報》曾在頭版向蘇民峰、麥玲玲和楊天命翻舊賬,指他們過去五年的股樓預測「命中率」只有五成,無異於擲毫。

2007

《我這一代香港人》/陳冠中

回歸10周年,香港境況如何?身份、核心價值的反思成為了不少著作的主旋律。長居北京的香港作家陳冠中,以自己一代人的本土視野去回憶和反思,從教育缺陷到中環價值、文化興衰到貧富懸殊,以及對內地的觀感。

2008

《米芝蓮指南》

《米芝蓮指南》是外國美食及旅遊指南代表,2008年香港終於有自己的「紅色指南」(2009年版),有28間本地食肆獲一星或以上評分,從此港人也流行以星星辨別食肆江湖地位。當然也有作家出版《不是米芝蓮》,質疑講到吃,老外懂甚麼?

2009

《香港彈起》/劉斯傑

踏入千禧年,地產霸權消滅本土所有,「集體回憶」成為大眾關鍵詞,市場出現大量老香港攝影集和掌故書,年輕作家劉斯傑在大半年日花近18小時製作了全港首本以香港為題的立體書《香港彈起》,用摺紙重建逐漸流逝的香港舊式建築,更形容它為「以血汗製成」的本土見證。

2009

《8模少女館寫真集》

𡃁模入侵香港書展,引爆議論。有人靜坐抗議書展推銷寫真無品味,教壞孩子,𡃁模經理人反唇相譏「𡃁模只是金融危機之下市場策略」。

2010

《怪獸家長》/屈穎妍

繼2009年黃明樂推出《港孩》一書,論盡90後香港嬌生慣養而自理能力低的社會棟樑,2010年屈穎妍把東瀛傳來的「怪獸家長」一詞繼續延伸出版系列,數盡「沒有最怪獸只有更怪獸」的香港家長行為。

2010

《地產霸權》/潘慧嫻

分析香港地產業現象的書少見,故當年書展期間出版一紙風行,書名「地產霸權」一詞更被引伸用以形容現時香港樓市以至經濟被多家大型地產商壟斷的社會現象,甚至成為2011年香港7.1遊行主題之一。

2010

《如果是你的子女》/梁振英

王維基在立法會,似足半澤直樹拿着來「以子之矛攻子之盾」的,正是當時仍是行政會議召集人的梁振英所作的經典。最近以〈如果是你的子女(政客版)〉為題的惹火文章,也就是蔡子強激起特首夫人怒罵其冷血、涼薄的導火線。

2011

《香港城邦論》/陳雲

中港矛盾加上香港「被規劃」成珠三角宜居灣事件,引發陳雲的香港城邦自治論述。目睹回歸後港人對邊緣化的無限恐懼,他從整個歐亞歷史溯源,以此書作為香港推動本土意識運動的基礎。

2011

《大江東去——司徒華回憶錄》/司徒華

當年最重要本地著作,港人心中的民主勇士司徒華身故後逾半年推出的回憶錄,公開了華叔大半生與共產黨交往過程,卻沒交代他為何轉軚反對五區公投,為港人留下難以釋懷的謎團。

2012

《我係尖東忌廉哥》

又話出版業凋零?在人人都可以出書的年代何止字盲都可以做作家,一隻貓出書也可以爆紅,賣萌賣足兩年新作仍有粉絲追捧,問你服未?

2012

《有米》/陳曉蕾

近年越來越多人關注環保和綠色生活,出版過《剩食》、《香港正菜》等書的陳曉蕾,彷彿成了綠色和保育範疇的代言人,作為港人當然關注香港城市在推土機下能否持續發展。

2012

《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》/Pizza

網絡地下作者出實體書成風,繼小性奴的《小甜回憶錄》和被書店封殺掀起話題的《一路向西》之後,極受傳媒追捧的《紅VAN》再成為「沒有懷才不遇」的示範作,在網絡上有近四萬追隨者的人氣,實體書亦大賣,並拍成電影。

2013

《我不是英雄》/黃之鋒

在風雨飄搖的時局,政治和時事類叢書大熱,學民思潮召集人黃之鋒首本評論集跑贏一眾前輩成為書展政治叢書大贏家,書展大賣5,000本,聽他說說年輕領袖公民抗命的理據。

2013

《佔領中環》/戴耀廷

在有預選是否無普選的社會熱話中,港大法律系副教授戴耀廷提出「佔中」,倡議在爭取普選中動用民間力量,以向北京政府展示港人要求普選的決心,這是他的佔中說明書。

2014

《一國兩制白皮書》

不解釋。這份針對香港的白皮書正值政改及佔中行動開始白熱化的敏感時刻出版,自然成為2014年出版業經典中的經典。

出版業趨勢

獨立書店風景

台北文化局帶隊,今年香港書展將迎來台灣獨立出品。台灣獨立書店文化協會首次參加香港書展,協會秘書長廖英良表示,希望把台灣獨立出品帶來香港,更希望把獨立書店所堅持的理想與精神介紹給香港讀者。

「獨立書店的議題是全球性的,而它代表資本主義與自主文化的相互抗爭。尤其在今日所謂的網路世代裏,如何讓書店不死甚至重生,都需要各地獨立書店的相互勉勵與經驗交流。因此,借此次書展的機會,我們也希望能與香港的獨立書店及支持獨立書店的香港讀者一起來探討獨立書店的價值與意義。」事實上,台灣賣新書的獨立書店所剩無幾,但大家也都盡力苦撐。對這些書店經營者來說,如何保有書店這一文化空間,或許已經比買賣更為重要。

環保漂書潮未盛行

上世紀六、七十年代外國已流行將自己讀完的書無償提供予其他書友,甚至放在地鐵座位或咖啡店任由陌生人撿走。2011年已在香港舉辦大型漂書活動的紫荊青年商會,今年繼續鼓勵全民參與漂書活動,分享興趣。會長吳敬慈(圖)指,早年該會收集到一萬本書基本上已派清,惟漂書成效不理想,「許多市民拿了書回家,聽聞有婆婆甚至拿去回收,並沒有把書繼續送給下一手履行漂書精神,相信香港還需要時間作公民教育。」該會已增加收書點和漂書店,鼓勵全民參與。

https://www.facebook.com/bjcreading

聽書聽出耳油

在香港,聽書不及內地和外國普及,其實坊間有不少網站提供各類書籍的聆聽版供購買,生活繁忙的都市人可考慮多用耳朵接收知識以減少眼睛的負荷。蔡瀾是聽書狂熱分子,因他經常旅行,聽書比看實體書方便得多。「我鍾意聽英文偵探小說,Stieg Larsson的書好好聽。外國聽書發展成熟,有時作者自己講,有時是莎士比亞演員講,實在聽出耳油。」

電子書跟實體書同步

電子書亦是環球閱讀大趨勢。2010年開始,書展為電子書設立專區,眼見許多傳統書商都進軍這個新市場,同時推出實體書和電子書,故今年書展便在場地索引內加入「e」圖示,標示有提供電子書的出版商,方便讀者搜羅心頭好。

第25屆香港書展

日期:7月16至22日

地點:香港會議展覽中心

http://hkbookfair.hktdc.com