何時停止編織? 「直到我死的一天。」本地藝術家陳麗雲(Movana)編織的不是毛冷,而是紙張碎條。03年至今,她邀請超過150人,把他們最喜歡的書本雜誌碎成紙條,再藉着編織將紙上記憶重組。上個月,這位「織女」在城市大學分享其作品並舉行工作坊,利用編織打破人與人之間的無形隔閡。

記者:胡靜雯

攝影:伍慶泉

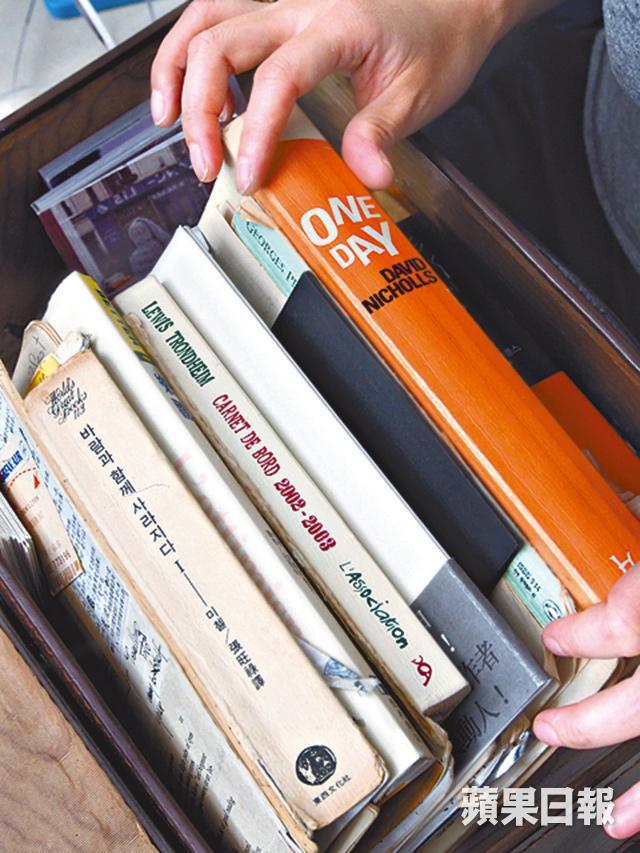

有很多兄弟姐妹的Movana,小時候得婆婆教導她織冷衫給弟妹穿,每件衫都會編織得很細緻,更會有不同圖案。她今次的編織行動已進行11年,最終會把所有人的作品連在一起,到現在這份名為《編織對話》的作品已經長達十多米,Movana每次談論到參加者和編織過程時都眉飛色舞、滔滔不絕,「有位韓國朋友對編織一竅不通,但他好有心機學,最後更把不同顏色的碎條鋪排在一起,形成漂亮的pattern;法國人很優雅,他們編織完會在上面噴香水,也有人一路織一路吃餅乾,因為他寄來時,我找到有些餅碎。」

Movana每次編織朋友的書本前,都會看一遍才把它們碎掉,有時她更會親自到外國朋友所在的國家,一邊體驗他們的生活一邊創作,「有人會選聖經,因為代表自己的信念;有位喜歡成龍的日本朋友選了一本講成龍的漫畫;有人給了我一本琴譜。」每次編織完她都很感動,彷彿置身於別人珍貴的回憶裏,過程中同樣引發思考和好奇。

紙人上身 打破隔閡

Movana也曾利用這些碎紙編織成一個人形"body container",更穿上身站立在鬧市作行為藝術,從中探索其他人的反應,嘗試透過引起別人的好奇、發問和觀察,消除人與人之間的隔閡。 「在上個月的交流會,有不同國家的人都對這件藝術品有不同見解,有人認為我這樣做只會更加隔離了外界的溝通,也有人忽然驚醒夢中人,發現我們身處的城市原來這樣疏離。」

這天我們也嘗試帶着其中一個紙人走到下班時分的街道,有人視而不見,有人主動查問,然後拋下一句:「藝術?真係唔該晒。」每個人有不同反應,無論正面或負面,Movana都認為紙人是一面鏡子,究竟人會選擇溝通還是隔離?「有趣的是,越local的地區,人越會關心。在果欄,好多人會問我熱唔熱,然後切了一大盤水果給我吃;在深水埗,有人主動遞毛巾給我抹汗;相反在中環,基本上所有人都是掂行掂過。」成為藝術家前,Movana從事船務工作七年,日復日的工作讓人厭倦,到後來真正投身藝術創作,才漸漸懂得享受生活。

碎掉情書 更勝埋藏

每個人都有自己珍藏的東西,有誰不想把它的期限延長到一萬年?把情感轉換成另一種方式保存,也許正是延續保存期。Movana曾把多年的日記碎掉,編織裝裱成畫作,現在她準備將多封情信碎掉,我好奇問,會否不捨得?在她的回答裏卻找不到惋惜,「把那份情感變成藝術品,將來可能會在某國家的博物館出現,又或在別人家中成為一件擺設,以另一種方式繼續存在,這對我來說更有意義,好過永遠埋藏在抽屜裏。」

其實每次撕碎前,Movana都會重新回顧這些回憶,有一次她就是從封塵的日記裏記起自己英文名的由來,原來是多年前的生日會上,一位初次認識的外國朋友幫她改的,作為她的生日禮物。「我就是不想被人偷看這些日記和情信。」然後她親手把每個碎片埋藏在某人某地的角落。