今年十三歲的黃安晴,四歲初踏台板,與楊健平合演《帝女花——香夭》。演到一半忘了對白,情急喊道:「哎呀!唔記得咗。」又叫駙馬楊健平:「快啲去攞蠟蠋啦!」可愛的甩碌,聽得台下觀眾哈哈大笑。九年後講起,師兄弟們仍然笑到碌地,安晴不甘:「健平都唔記得攞砒霜㗎!但佢最叻執生,當時已識扮有喺手之嘛!」

源自南戲的粵劇,二○○九年已被列入非物質文化遺產名錄。近年好些中、小學都增設粵劇作課外活動。 而港府及各界似乎着力推動粵劇文化,先有西九大戲棚、二○一六年又將落成那個因以普通話拼音媚共而被戲謔為「私處中心」(Xiqu Centre)的西九戲曲中心。

不用拜師跑馬頭,不用日日打觔斗練基本功,可幸眼前的一班鮮蹦活跳小生旦,竟然受到大老倌們的認同。廿一世紀的粵劇,我們或許可以在他們身上看到明天。

記者:陳慧敏

攝影:潘志恆、陳永威、黃子偉

小朋友們辛苦鍛煉一年,就為下周十一至十三日舉行的《雛聲粵韻聲輝夜2014》踏台板。四歲起已踏台板的雅泳跟安晴演《遊園驚夢》自是得心應手,其他五、六歲的,帝女花與周駙馬、洛神身邊的小河仙,穿着小紅功夫褲子的小朋友,有的拿着劇本坐在地上對對白,有的用棉布護腿踢足球,踢呀踢!練習室裏混亂,也很熱鬧。

「唔鍾意化妝,焗住好辛苦……」剛化好白面書生柳夢梅裝,頭髮及額角都被貼紙吊眉及假髮扯得死緊的張雅泳甫坐下就說。「哎!好凍!好似鼻涕!好核突呀!」愛做花旦的黃安晴,一貼上假髮片,還是忍不住掉一身雞皮疙𤺥。

最憎化妝,但他們仍最愛演粵劇。小時候「覺得頭飾好靚」,同「想變得斯文啲」而「落踏」,現在則是愛上粵劇的底蘊。黃安晴平時看很多歷史書及中國小說,最愛《儒林外史》與神神化化《鏡花緣》;煲了很多次《來自星星的你》,七月去韓國看星星館,但課餘最期待就是練粵劇,「現在覺得粵劇很難捉摸、很抽像。哭時不能哭得太厲害,會影響聲線唱不到歌。但又要做到角色感情同顧及做手,越學越難,卻越感興趣。」特別是去年演《隋宮十載菱花夢》,演國破家亡的公主,傷心地給駙馬破鏡準備日後重圓,就特別難:「完全沒感覺。第一我沒拍過拖,更沒國破家亡過。芳老師要我想像爸媽被殺了,讓我代入角色心情,真的很難。」

薯條誘惑 剃頭做丑角

所以她的偶像是白雪仙auntie,「雖然我出世時她已掛靴,但她真的演繹出女性的溫柔,她做的悲劇你真的會看到哭!我好粗魯完全做不到。」

始終粵劇對一般小朋友而言,都是老套,老人家才看的戲,難免會被同學取笑。像楊健平五歲時,被媽媽以一包薯條誘惑,引他走上學粵劇之路。剛同朋友仔踢波踢到一額汗的他:「初時一上課就睡覺。」常說自己靚仔卻不愛做小生的他,為演戲不惜剃頭做丑角,同學笑他似患病,傷心得躲在一邊哭。然而當他一掛起黑白鬍子執起大刀,卻能耍出敏捷的功架,因為他愛看《三國志》,文言文版本幾乎看得倒背如流,「所以那次之後都沒所謂了,我學得開心就好。」

師公楊劍華很受歡迎,小朋友一入屋就高喊「師公!」撲向他。混亂的練習室,在師公一聲令下,大家都乖乖的跑到鏡前抬腳練壓腿;攤開兩行厚墊子,小朋友們即排成圓圈,走馬燈似的排住隊前觔斗、後觔斗碌呀碌;叠起障礙物練習魚躍,當我影到累時他們拉師公一起跳。師公:「係呀,跟他們一起很開心㗎,十多廿年前學生們只講學鋼琴、學芭蕾舞,說起粵劇就是老套。現在我們每年都有四十多個學生,雖然只是一周一次的練習,但拉筋、唱曲再辛苦他們都願意,不知是人的反思還是追求,所以我好感動。」以前叫聲師傅入行,就跟住劇團跑碼頭,有三餐飯食,日日練功打觔斗,睡覺時用繩子綁起腳,掛起練腿功,又在後台看演出偷師,偶爾師傅才教導幾句。俱往矣,但不代表現代的粵劇練習不辛苦。

粵劇存亡 香港有責

「聲輝兒童粵劇」榮譽顧問劉千石:「這代人雖不及昔日孩子多受苦。但他們除上學還有很多課外活動,再趕來,是不一樣的苦。」單是到影樓拍造型照,像楊健平還要穿上兩件厚棉襖,扮大隻張飛拍照,大光燈下熱到差點哮喘發作,媽媽在旁緊張得哭了,他卻喘住氣說:「這樣都過不了,怎麼上台呀?」頂硬上,其實這都是不必的,卻讓人很感動。

劉千石也說:「粵劇是祖先留下來的故事,識廣東話就識得唱,曲詞很生活化,其實小朋友都可以理解。」雖然現在多了很多學校把粵劇列入課外活動,但小學收生仍以鋼琴及小提琴等西樂為加分標準,粵劇不加分都算了,卻依然不被重視。劉千石:「小提琴、芭蕾舞在世上消失了,不是香港的責任;一旦粵劇消失了,就是香港的責任。我覺得我們該有個承擔的,這是教育上注意不到的。」

粵曲是集體音樂 一個人演不來

昨天才見13歲的楊健平,在學校朝9午2練完小提琴,趕去做約兩小時粵劇排練,又匆匆趕回校繼續練琴,今天他居然與另一位粵劇同學仔金水,坐在大人中間,抱着二胡為台上演唱者伴奏。五款不同的二胡伴在則,隨着不同的戲劇發展,要替換不同的二胡伴奏,有時還可用音樂幫歌者準確入韻,變化萬千。

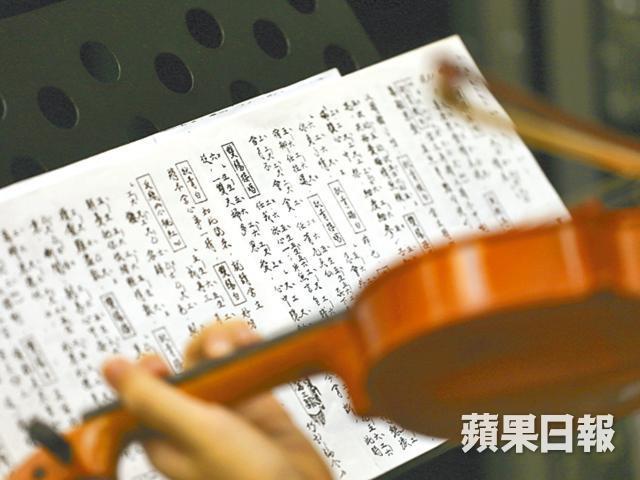

「粵曲配樂實實在在是種集體音樂,一個人演不來。一定要有人唱曲,才可以配合起來。一班一起玩的時候,你不懂、有甩漏時有人為你補上;或有人幫你唱到某個位。你試了就會喜歡。」在同學們沉迷披頭四的六十年代,曾健文就跑去買任白《帝女花》的錄音帶聽,放學就花三塊錢跑去戲院看《紫釵記》,然後精通各種粵劇上的樂器,成為劇團裏的樂師、唱歌導師及寫作人。92年起就在中文大學教授粵曲唱腔、鑼鼓敲擊、粵曲音樂理論,現在就在私人音樂室,教兒童唱粵曲及粵劇伴奏。每逢假日,幾歲至六十歲的同道中人,齊齊在旺角的練習室jam曲。在在演藝學院跟中文大學,學生們以西式簡譜及工尺譜相輔着學粵曲,音節節奏卻被西式簡譜嚴格規限了;而在他的練習室裏就保留傳統,只看工尺譜,「粵曲不似西樂,處處都有嚴格規定;演唱者及樂隊,可以自己感受定斷演繹,自由度大很多。」

初踏台板 經典曲目

其實學小提琴的人最適合學粵劇配樂。因為一把小提琴已可演奏出五把二胡的所有聲音,所以初學的金水也是手執小提琴在練習。而讓初學者小朋友練習的曲目,則由簡單明快,感情容易掌握的曲目開始。以下的曲目,都是做粵劇及粵劇配樂的初哥之選。

1.《帝女花——香夭》

初學者多由小曲開始。此曲一來易記,亦是必學經典。

2. 《漢宮秋月》

哀怨傷感的崇明派琵琶曲,學習掌握哀愁情緒。

3. 《春江花月夜》

富生活氣息,明快節奏,不論唱和奏的都很愉悅。