有些感受從來難以用說話表達,有人就嘗試以繪畫的形式記錄當下感受。由亞洲藝術文獻庫Asia Art Archive(AAA)舉辦的活動「開放週末」,便以「繪畫與歷史」作主題,透過講座、放映會、展覽和繪畫導賞團,從藝術角度發掘香港漸被遺忘的古蹟及殖民回憶,讓參加者邊漫遊邊繪畫城市的前世今生。

記者:胡靜雯

攝影:楊錦文

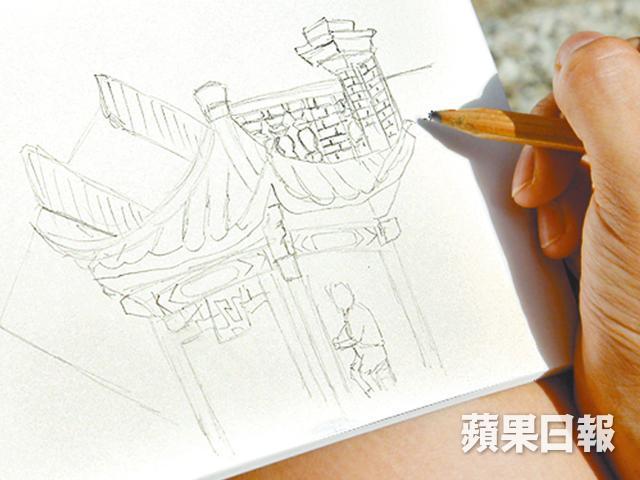

周末在上環邊走邊畫,以五官感受古蹟。AAA的策劃主任鍾玉文說,導賞團是為了讓城市人有多一個生活選擇,不再單單用科技記錄眼前影像,而用線條和圖形來表現當下情境。導師之一的馮詠愛就另有體會,「畫畫是一件好慢的事情,除了用眼睛觀察,還要用手去觸摸街道的肌理,用五官去感受城市脈搏,這樣才能把面前的影像轉化為切實的畫作。」畫得美麗與否並不重要,重點是你有沒有冷靜觀察,「繪畫是一種語言,是視覺上的獨立思考,但城市人卻漸漸失去這能力。」

最讓她難忘的一次,是有次舉行題為「Draw me,Draw you齊齊畫」的活動時,有一對母女來到,「媽媽原本想送完個女來就走,然後我說服她留下來,嘗試靜下來細看女兒成長的改變,那天看着她們互望互畫了幾個小時,讓我很感動。」說老實話,莫說是居住地,就連親人我們又何嘗有認真細察歲月於他們身上留下的印記呢。

歷史是發霉字典

「歷史在重演,這麼繁囂城中……」聽着多年前的歌,也彷彿看見我城今天的暗湧,正當政府刻意抹掉殖民色彩,如天星與皇后,民間卻努力留住褪色印記,嘗試用過去了解今天的你和我。一看到「歷史」二字,很多人都會深感沉重,尤其在現今教育制度下,歷史一科越來越不被重視,過去就像鋪滿塵埃的發霉字典,既重又悶,下一代都不願翻開。「了解歷史是種途徑讓你回歸基本,去明白今天的自己,好像我們身處的水坑口街,以前這一帶還是大海,你可以看到整個城市發展的變遷。」聲音優雅但語帶肯定的馮詠愛說,好像在告訴我誰都不能逃避過去。

然而面對藝術作品時,我們也不一定要從學術性的發展史出發,反而可從側面了解,「藝術作品往往由藝術家的生活、時間、環境造就出來,如你想了解一件作品,同時要理解時代背景,才可以走進藝術家的生活,繼而明白歷史怎樣影響作品,甚至他們的性格。」歷史就是要教育我們怎樣過今天的生活,只是現在的人容易遺忘,鍾玉文沉思了好久回答說:「人類始終會因為好奇心而去探索,制度不能扼殺有價值的東西。」

千六熊貓僅限娛樂

作為「開放週末」的推手,為別人提供新鮮的選擇,先要自己努力找尋。兩位女士都說不愛行商場,即使是近日甚hit的一千六百隻熊貓,鍾玉文也覺得僅局限於娛樂性。她喜歡在周末發掘本土特色小店,「現在的年輕人其實好有創意,一些特色coffee shop已經夠讓人流連忘返。」馮詠愛則覺得人們可以主動開拓屬於自己的冒險之旅,「日常生活有太多資訊,我們大都被動地接受。如果懂得主動尋找,你會比平時感受更多,我愛在沒有計劃的情況下穿梭大街小巷,每次都有新驚喜。」

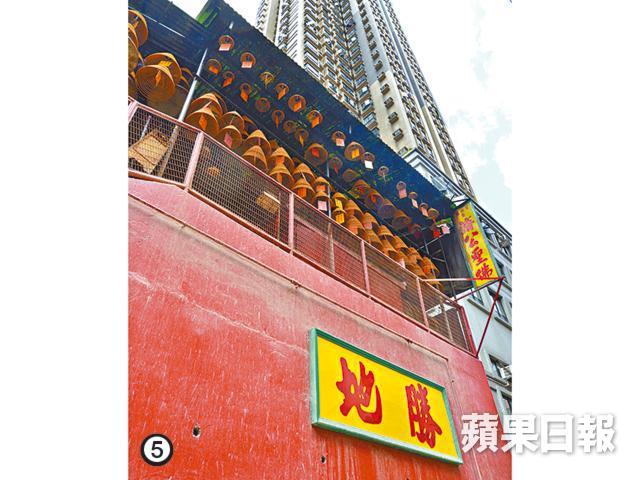

邊行邊畫老建築

1.亞洲藝術文獻庫→2.水坑口街→3.荷李活道公園→4.唐樓→5.百姓廟→6.磅巷公廁→7.卜公花園→8.香港醫學博物館