任廣東道如何被自由行攻陷,諾士佛臺晚晚人聲喧囂,你會驚訝尖沙嘴竟有座天文台山(舊稱伊利近山),天文台長岑智明說:「一入天文台閘口,鳥語花香、樹冠蔽日,打風落雨會怕椰子樹掉落椰子,像進入了另一世界。」天文台上下員工都喜歡這裏的工作環境,外人如我只能乾羨慕,一般市民可透過參加導賞團感受這片寧靜天地。這裏有不少古樹,當中以一棵細葉榕最具氣勢,氣根落地木質化後變得粗壯,偶爾惹來野貓閒蕩,轉眼不見蹤影,鳥兒飛入林中,幕幕自然風景美得過份。台長是港島人,初入職時每天由西環家出發,乘渡海小輪過海,然後步行回公司,天天景色一樣,偶爾改變路線,急步中仍見一絲閒情。中環天星碼頭搬了,尖沙嘴碼頭巴士總站開出的班次少了,新世界中心拆了,那是後話。他印象最深刻的是美麗華酒店地庫一家日間化身為餐廳的的士高,「那裏幾乎天天播張國榮的歌,一個套餐才二十多元,實在很抵。」八十年代情懷,誰能代替。

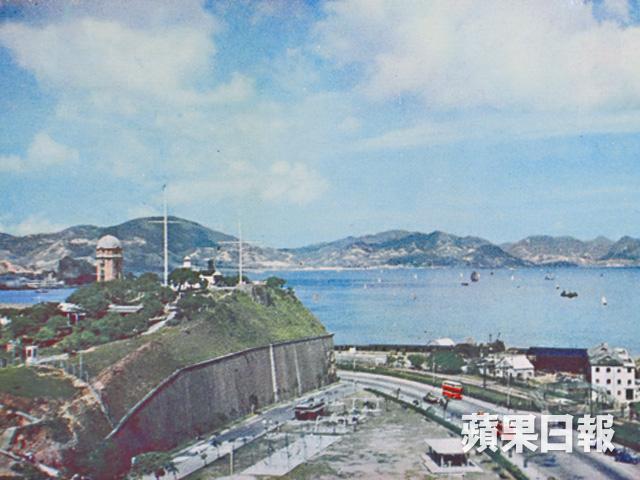

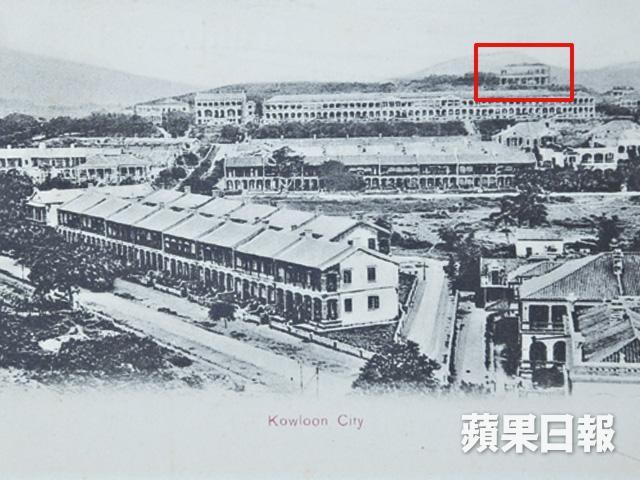

香港山多地少,山注定被吃掉,吐出用來填海的沙石,然後做出一個個可以建房屋的平台,但有時,山沒有被吃掉,而是被遮蔽,像天文台山和訊號山。兩山分別為天文台總部和訊號塔所在地,地理位置必須為高地,今天周遭的建築物比天高,兩山都變矮了,不變的是始建於一八八三年的天文台總部,為兩層高的長形磚砌建築,已列為法定古蹟。台長指着兩張照片讓我找不同,若不是他點出,也難以察覺建築物曾歷經兩次擴建。

搜集舊歷史照片

岑智明讀理科出身,搞科學的人,天天待在古蹟裏也沒甚麼大感覺,直至去年天文台一百三十周年,籌備大型展覽時驚覺館藏無幾,他瘋狂搜尋舊照片後便不能自拔,愛上了歷史,廣交友好和專家,為搜集最早的圖片,他已交了數萬元學費,「照片一般數百元,最貴過萬,不過香港風災照在eBay數十元就有交易。」相簿裏的天文台總部及訊號山照片看似差不多,他卻能如數家珍,背後有高手幫忙,「網民真的很厲害。」

愛上研究歷史後,他笑說被踢入會──收藏家協會,開始認真看待看了近三十年的古蹟,導賞團會參觀歷史室,那裏有一篇一九六六年的報道,講述香港曾以土炮設計的衞星追蹤拍攝太空,質素比NASA更佳,「天文台員工一直聽聞此事,當年負責示範的職員來探班時,才找到剪報並解開謎底。」台長說搜集歷史照片背後的小故事,才是真正的樂趣。我們都不是收藏家,但都懂得天文台總部百年來積木成林,那片綠,在尖沙嘴是一朵美麗的花。

部份圖片由受訪者提供