「一座建築物價值的高低,不是視乎建造年份、風格,而是取決於它的經歷。」古洞北發展關注組成員李兆華一語中的,歷史建築是死物,50年只是一個死的數字,有趣的是背後的人和事,集體回憶、情感等人文價值在年月裏慢慢滋長。這次假托「東北旅發局」之名,跟隨「新界東北Style」及當地村民遊覽新界東北三村,遊山玩水事小,發掘被遺忘的未評級歷史建築事大。新界東北發展中,古洞、坪輋村、馬屎埔村這些乍聽像神話才會出現的名字,承載着香港軍事、農業、邊境大大小小的故事,或許不會被寫成《山海經》,但總算在集體編寫一章章的地方志。

記者:邵超

攝影:劉永發、潘志恒

古洞聽口述歷史

不止一次走進新界東北,我這個路癡依然不辨東西。走進上水古洞錦益茶樓跟「東北旅發局」成員會面,心裏很踏實。這家六十多年老字號是古洞村唯一的酒家,跟的士司機說錦益,鮮有不知道。一班藝術工作者在年前成立關注新界東北發展的組織「新界東北Style」,日子久了,跟村民早已變成朋友,一班大男人邊說正事,偶爾插科打諢,忘了誰在席間爆出「東北旅發局」一詞,大家都覺妙不可言,旅發局的標誌是中式帆船,刻下正是同舟共濟之時,推廣本地旅遊,人人有責。同遊的東北旅發局成員有新界東北Style的蔡旭威和謝柏齊,還有古洞北發展關注組成員李兆華和古蹟復修專家王鴻強,人強馬壯。

古洞原來有古意,根據古籍《集韻》所書:「蠻人所居曰峒」,一般認為叫「洞」或「峒」的地方,有可能是古代「越蠻族」聚居的地方,聚落成村,所以上水古洞也可能有古越蠻族人居住過。古洞村本來無南北之分,八九十年代興建粉嶺公路,把村子分截為南北。我們決定先在古洞北轉悠。上水侯氏是新界五大族之一,錦益茶樓後方有侯族古墓,屬獅子滾球風水穴,風水穴沒有名冊,向來不受重視,不列歷史建築,但近年興起墳場遊,正正因為香港史蹟處處,遊墳場絕對是個認識香港發展史的好選擇。請教圍村建築專家蘇萬興,才知道上水鄉最大的風水穴,原來是金錢村的廖族開基祖仲傑公之墓,每年秋祭都聲勢浩蕩,秋祭後「吃山頭」,即是在山頭烹煮及宴饗盆菜的習俗。每座墓穴都會講究風水,有些會在墓碑上刻上如仙人大座、玉女拜堂、橋裏狀元等名稱。

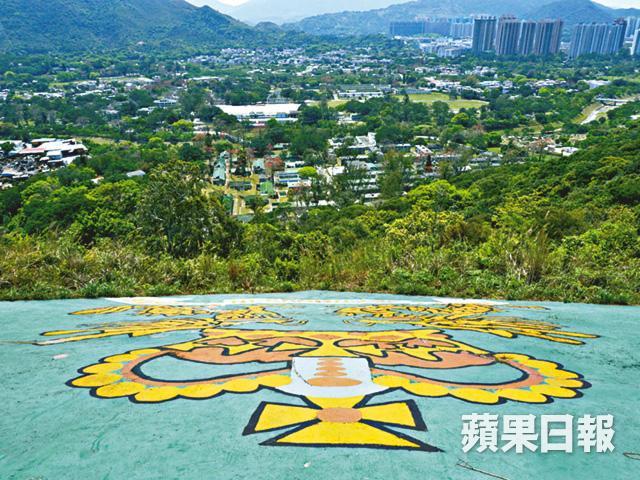

看完墓穴,登車駛往大石磨尋軍事遺蹟。古洞村南北各有一座山,分別是麒麟山和大石磨。大石磨坡上驟現神秘石陣,砌出"SCOTS GUARDS" 及 "2ND BATT"(蘇格蘭衞隊第二營),若不是去年山火後重見天日,只會繼續沉睡於森林裏。香港政府一直不重視邊境史和軍事遺蹟,不少史料都是由民間軍事迷或歷史學家採風得來,我們一行人探訪居於古洞村的八十一歲老伯楊清鏡,收集口述歷史。他記得年幼時已見過這個石砌蘇格蘭軍徽,見軍人曾兩度復修石堆,「那時候還小,幫家人放牛,碰到士兵偶爾會講哈囉,大人根本不會接近他們,有時英軍會調印度兵來,即是嚤囉差。」上水有條波樓路,就在石仔嶺花園附近,根據產業署資料,這條偏遠的安老村前身便是英軍已婚宿舍,現時共有十六間私營安老院舍,有超過九百五十名名長者入住,「名為波樓路皆因那兒有波樓,逢星期日英軍便會在那打高爾夫球。」一條街道的命名,在細考之下也得出個小故事,將這些小故事串連成歷史,着實千絲萬縷。

輟學少年從軍記

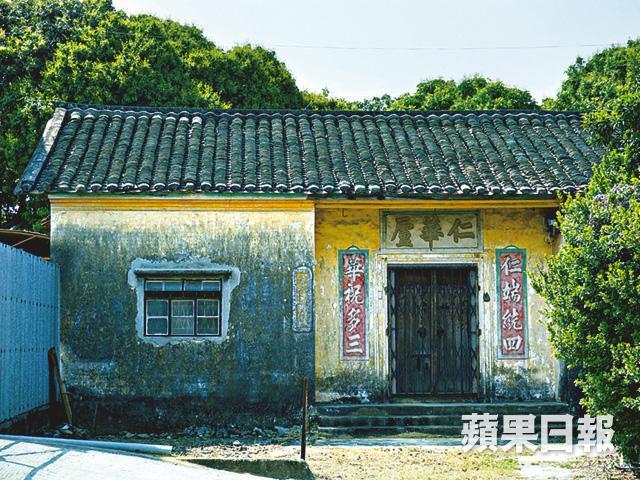

楊清鏡一歲多來港,爺爺楊雁友是印尼華僑,經商致富,經常往返印尼及香港。楊雁友斥資興建現為三級歷史建築的「仁華廬」,大宅是兩進式四合院格局,約於一九四五年成為私塾「愛華學校」的校舍,給村民提供免費教育。當年私塾的兩位教師是走難來港的兩夫婦,負責教授三四十個學生,楊清鏡在仁華廬念一二年級,讀客家書籍,「那時中文不叫中文,叫漢文,因漢朝強大嘛。」基於戰禍,在愛華小學念書的學生大多超齡,楊清鏡亦因為戰亂而斷斷續續念不夠一年便輟學。他十五六歲時加入東江縱隊打日軍。二戰後全隊二千多人坐美國軍艦前往山東煙台,北上跟外省人合併,並改名兩廣縱隊。五十年代解放戰爭結束,兩廣縱隊解散,回港時楊清鏡才二十歲。老軍人如今行動稍為不便,年少時參加東江縱隊的記憶卻仍鮮活如初,牆上掛着兩張12R照片,只見青年楊清鏡穿着軍服,身上掛滿不同徽章,英姿煥發。

山野水塘藏怪談

在新界東北,隨處可見寮屋、農田、魚塘、翠嶺,反觀深圳那邊是繁華都市,高樓林立。登上大石磨,就可以眺望深圳羅湖一帶,山林的南部屬於河上鄉村侯氏世代相傳的風水林。大石磨共有兩個山頂,同樣高一百八十三米,與邊境禁區界線非常接近,昔日是軍事禁區。西南方的山頂偶爾會插上紅旗,代表羅湖分類靶場正在進行演習,一般在廣播電台會有廣播,河上鄉村一帶也會貼上告示以作警告,勸喻遊人不應靠近附近一帶。東北方的山頂上則有一個空置軍事兵房。

坐這山看那山,位於古洞南的麒麟山高二百二十二米,戰壕處處,山分主副兩峯,均尖高挺拔,尤以麒麟頭西北山勢最為嶙峋陡峭。山頂附近由花崗岩開闢的戰壕逾一米深,依地形而建,固守着北區平原與一河之隔的深港邊界,行走時務必小心。臨高眺遠,新田落馬洲至羅湖一帶一覽無遺。麒麟山內有個古洞水塘,昔日用以提供灌溉用水,如今變成救火用的水塘。

山野之村常有怪談不脛而走,李兆華找來村裏兄弟羅龍講古,他指着一個差點完全淹沒的墓穴:「聽長輩說,有一個外籍女機師駕飛機墜落於水塘,有人替她建墓,奇在後來又有人翻土再重修。」外籍女機師並非村民,何許人替她重修墓穴引為怪談。不過這小巧可愛的水塘確是「死得人多」,「本村居民只有兩地可游泳,一是何東橋,現時已封掉變成豪宅天巒側的石壆,另一處是這裏,兩處來水都很兇險,但我們都熟悉地形和水勢。反而有很多外來郊遊人士溺斃,長輩說他們有時是被水鬼拉扯下水的。」水鬼即定風猴,昔日船員若捉到定風猴,會把牠置於船頭,有辟邪之效,「我沒見過水鬼,卻看過鬼火。」昔日土葬盛行,棺木隔一段時間膨脹收縮,噴出的氣體便成鱗火,民間迷信,故有鬼火之說。

天氣時晴時雨,眼前沒有鬼火,倒是夏初山棯還未開花結果,山色翠綠可愛,倒映在水塘上,有南方山水的秀麗。

深港分隔農耕史

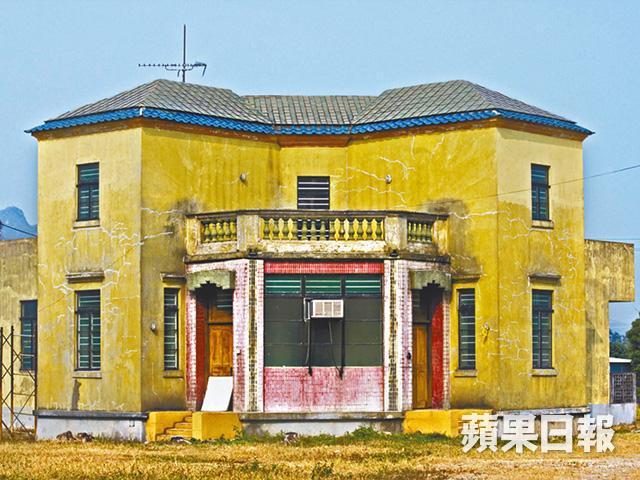

發展農業必先開發水源,那時村裏家家戶戶都有口方井,打約一米深便水如泉湧,是天賜良水。不過李兆華說,村裏很多田地低陷數呎,其實不利耕田,先民極刻苦才能成功種出水稻。說起農業,不得不提過境耕作。一行人到蠔殼圍一間荒廢大屋參觀,李兆華指這是過境耕作屋,因時日已久,屋前被長草及魚塘包圍,已不能越塘而入。古蹟修復專家王鴻強說,此屋是民國後的建築,屬十三坑的細客家屋,「按年份已夠數可考慮列入歷史建築。」

查閱過境耕作的資料,原來在十九世紀末,深圳河口至鹽田的邊境居民因新界被割讓,親人硬生生地分隔兩地。上世紀五十年代以前,深圳、香港兩地邊境大多是同姓人,村民可自由往來深港兩地,日間在港一起耕種、養魚,日落便回到深圳那邊。到五十至七十年代,由於歷史原因,過境耕作曾被限制,一九七六年始再恢復,這段期間邊境邊民主要種植稻米及蔬菜。到一九八〇年年底,中國政府與港英當局簽訂了中國邊民過境耕作合法化的協議,統一簽發《深圳市過境耕作證》,現時約有六個為過境耕作人士通關的關口,稱「耕作口」。當年香港親友接濟深圳一方親友衣物生活用品的事,俱往矣。

農業在新界東北由始至終都佔據歷史一頁。建築物固然被忽視,更遑論石碑,上水華山有一求雨碑,粉嶺亦有一塊「重修大坡碑記」,分別立在路邊及山上百多年,見證農民望天收成的願望,也揭示馬屎埔村與龍躍頭一帶的農業發展。在推土機前,我們要守護的,還有這些見證着村民汗水的文物。

新界東北的神秘面紗還未完全揭開,現時只聞語言偽術與金錢謊言。美好的家園不是由園境師規劃種多少棵樹而建成,而是眼前活生生的寧靜村落。

全港最熱鬧觀音誕

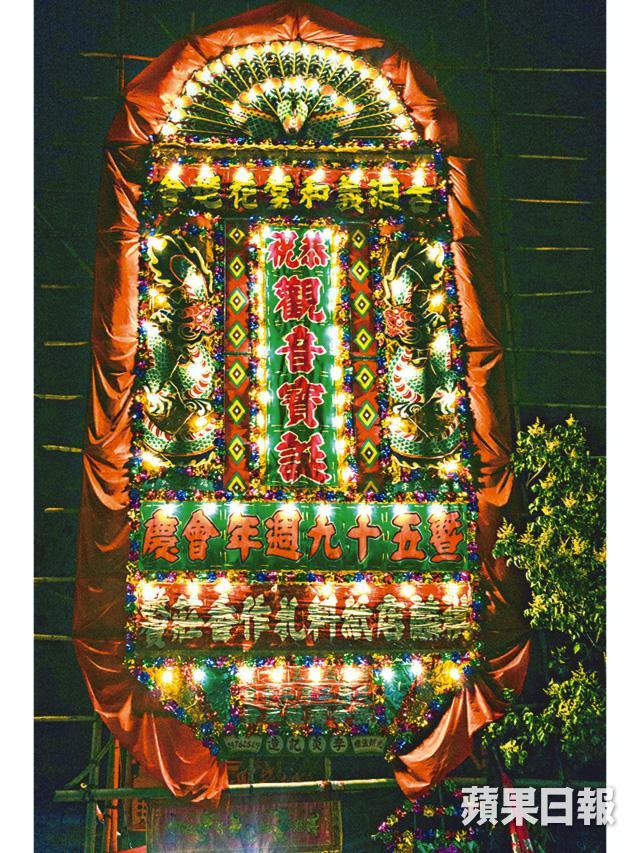

香港人拜觀音,人潮最頂盛便是觀音開庫,但農曆二月十九日的正誕日卻甚少慶祝活動。據長春社文化古蹟資源中心副執行總監黃競聰指,上水龍潭觀音廟於正誕日最為熱鬧,每次少有五條村組成花炮會,包括古洞村都會為搶花炮而悉力以赴,當日將舞龍舞獅護着花炮賀誕。廟內銅鐘刻有道光二十四年,那麼此廟應該早於1844年已落成。

雖然搶花炮現已改為抽花炮,競爭味道大減,但大家仍然希望抽到第一炮拿好彩頭。古洞村隆重其事,正誕的前一天,神棚和戲棚早已準備就緒。晚間就會於錦益茶樓舉辦盆菜宴。整個活動規模不遜於天后誕、洪聖爺誕的本土節日。村民各散東西後,慶祝節目會否消失仍是未知之數。

村民心聲

以前起屋冇分原居民

解放後跟爸爸來港,當時身無分文,約一九七一年時,政府推行新界小型屋宇計劃,讓香港居民申請建屋,向政府補地價,最初建兩層,後來可以多建半層,最後又可建至三層,其後突然停止申請,只予原居民享有丁權,其實丁屋政策不是祖先留給他們的,一切源自這個小型屋宇計劃。那為何仍要分原居民村與非原居民村?

家婆摘草搬水泥養家

我家姑是個了不起的女人,解放後來港,老爺給的家用全部存起,自己凌晨採牛草去賣,日間又搬水泥養大孩子,如果政府不斷收地,留給下一代的郊遊地方會越來越少。在家柴娃娃般種菜,至少懂得分哪些是下了極多農藥的毒菜。很多朋友都會羨慕這裏地方空礦、空氣好,但畢竟住不慣鄉下地方,搬進來會猶疑。

的士司機都識來龍苑

的士司機都懂得我家龍苑。這裏位置偏僻,孩童時沒甚麼玩樂,最大娛樂便是去水塘游水。常說古洞北要發展,其實古洞南很多土地也要發展,古洞水塘以前叫古洞坑,山坑才可聚成水塘。那時放學便去游水,凌晨也會游,小時候看到鬼火也不害怕。

部份圖片由「新界東北Style」提供

預告:明天去看看東北人家的廚房。

【我撐公投】網頁:

http://622popvote.appledaily.com